1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开。

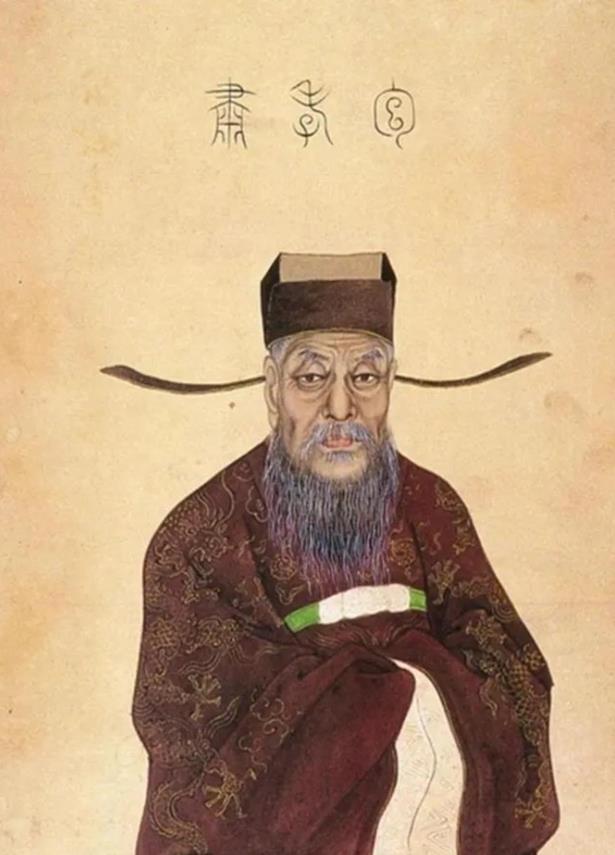

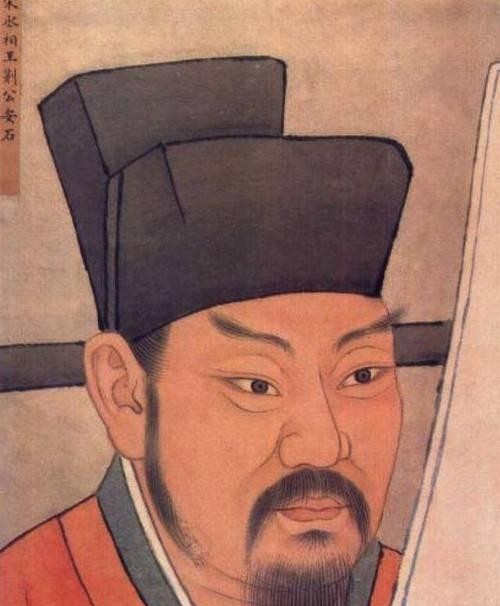

1062年,包拯去世那天,开封城里发生了一件怪事:21口棺材从7个城门同时抬出,百姓都看傻了眼。这到底是怎么回事?原来,包拯临终时悄悄嘱咐女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,从7个城门一起抬出去。”这个安排成了一个大谜团,900多年来没人解得开,直到包公墓被挖开,真相才浮出水面。 包拯,999年出生在北宋庐州合肥一个读书人家。家里不算大富大贵,但父亲包令仪是个进士,从小就逼着包拯读书。包拯脑子好使,背书快,28岁就考中了进士,开始当官。他先在地方上干了几年知县、知州,后来调到京城,官越做越大,最后当上了开封府尹,也就是大名鼎鼎的“包青天”。 包拯这辈子没啥花哨爱好,就喜欢管事、断案。他当官的地方,老百姓日子过得踏实,因为他眼里揉不得沙子。家里再穷,他也不收礼;官再大,他也不怕得罪人。听说他连皇帝的面子都不给,真是硬气得不行。

说到包拯,最出名的就是他在开封府断案的事儿。他有个外号叫“包青天”,不是白叫的。有一回,一个皇亲国戚仗着身份抢了老百姓的田地,被告到开封府。包拯亲自去查,把证据摆得明明白白,当场判了那家伙,把田还给了百姓。这事传出去,老百姓高兴得不得了,可那帮权贵却恨得牙痒痒。 还有一次,他在端州当知州。那地方出好砚台,官员走的时候都顺几块走,算是个“潜规则”。可包拯不干这事儿,自己不拿,也不让手下拿,离开时就带了几本书和衣服,干干净净。这样的官,谁能不服? 不过,包拯这性格也让他得罪了不少人。他当监察御史时,弹劾了快六十个官员,连皇帝宠信的大臣都敢怼。有回他上书骂皇帝宠臣,仁宗气得脸都绿了,但也没法拿他怎么样。毕竟,包拯说得在理,皇帝也得掂量掂量。

1062年,包拯病倒了,64岁就走了。临死前,他知道自己得罪的人太多,怕仇家掘他的墓,甚至连累家人。于是,他想了个绝招:让女婿文效准备21口棺材,出殡时从开封的7个城门一起抬出去。 那天,21支送葬队伍同时出发,棺材都裹着黑布,分头出城,仇家想找真棺都找不着。这招真是高明,把所有可能性都堵死了。包拯的遗体到底在哪口棺材里?没人知道。从此,他的墓地成了个大谜团。 后来北宋灭亡,金兵打进来,战乱让这事儿更没人搞得清楚。包拯的后人怕遗骨被毁,偷偷把棺材挪到了别处,真墓的位置彻底断了线索。900多年过去,有人说墓边有怪事,有人说乌鸦知道真相,可谁也没找到。 直到1973年,这谜团才有了答案。那年,合肥大兴集修水泥厂,挖地基时发现了一片古墓群。考古队一看,这地方是包拯老家,墓可能跟他有关。

先挖了座小墓,里面啥也没有,就一副烂木棺。大家正纳闷,一个守墓老人站出来,说自己是包家后人,守着祖坟好几代了。他指了个隐秘地方,说真墓在那儿。考古队过去一看,果然找到了包公墓。墓室用石头砌得结实,中间是金丝楠木棺,里面躺着包拯和夫人的遗骸,还有些陶罐、铜器陪葬。 真相大白:21口棺材里只有一口是真的,其他都是幌子。包拯用这招保住了自己的遗骨,也护住了家人。这脑子,真是服了! 包拯这辈子,活得值。他不光是个清官,更是个聪明人。他的故事传下来,让后世知道啥叫正直,啥叫智慧。老百姓敬他,官员怕他,连皇帝都拿他没办法。他的21口棺材,不只是个计策,更是他对人性的洞察。 今天看包拯,他的事儿还是有意思。社会上那些贪官污吏,跟包拯一比,真是差远了。他告诉我们,做人得有底线,做官得有担当。这不就是我们现在还缺的东西吗?