1949年,敌人让杨钦典,把白公馆剩下的19名地下党员全部杀了,这时,一个地下党员说:“你要给自己留一条后路,把我们放了吧!”

重庆战火几乎燃遍了每一个角落。国民党的统治摇摇欲坠,而蒋介石的西南大本营岌岌可危。白公馆,曾是豪宅,如今已沦为关押革命志士的黑暗地狱。这个地方是重庆反动统治的象征,白公馆内的人们都是抗日战争结束后被国民党关押的共产党地下党员、进步青年和革命志士。

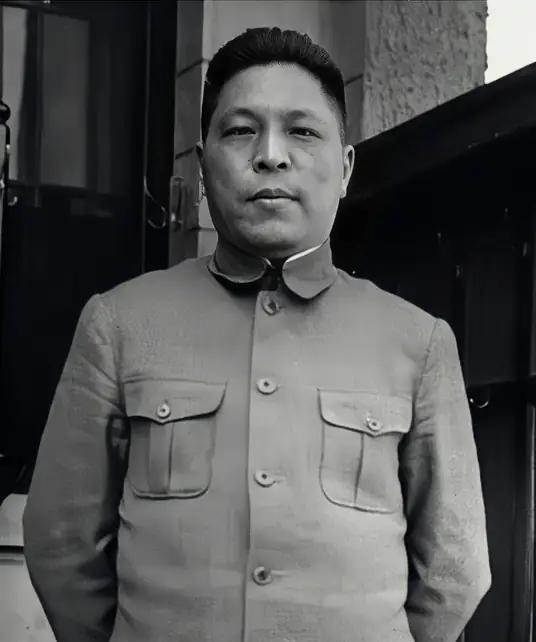

杨钦典,一个在白公馆看守多年的人,曾是国民党特务机构里的小人物。他每天看着那些坚定的革命者——他们瘦弱,但眼神中有着不灭的火焰。他见证了同伴们的折磨、酷刑,甚至亲手参与了屠杀。但在他心底,一种微弱的良知却始终未曾熄灭。

那是1949年11月,重庆即将解放的时刻。国民党已无力回天,蒋介石下达了一道恐怖命令:杀光白公馆中的所有人,绝不让共产党接管他们。这一命令传到了杨钦典的耳朵里,成为了他人生中最沉重的负担。

杨钦典并非冷血无情之人。在国民党势力尚且强大时,他谨守职责,绝不敢违抗命令。但随着与那些被关押者的接触,他逐渐发现,白公馆中的这些革命者,都是一群“非凡的普通人”。

他们有理想,有信仰,更有一种即便身处绝境也不曾屈服的坚定。这与杨钦典周围那些贪婪、冷酷的同事形成了鲜明的对比。

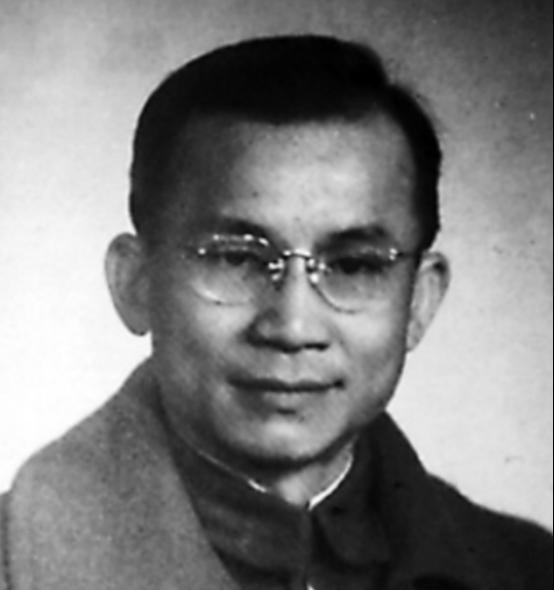

一天深夜,狱中的地下党员罗广斌悄声对杨钦典说:“你知道吗?共产党很快就要胜利了,国民党要完了。如果你杀了我们,你将没有任何退路。你要为自己留一条后路,放了我们。”杨钦典沉默了。多年的从军生涯让他深知,叛逃意味着死亡,但他内心中的某种情感,开始动摇。

罗广斌的那句话像一颗种子,在杨钦典心中扎根、发芽。随着时间推移,他开始犹豫:是继续效忠一个即将灭亡的政权,还是为了内心的良知做一次大胆的选择?

每晚的守夜时分,他都陷入了反复的挣扎。白公馆的墙壁如同一面无形的巨墙,压得他喘不过气。

11月27日,重庆即将迎来解放。这天夜晚,国民党下达最后的命令——杀光白公馆内的所有19名地下党员。执行这个命令的人正是杨钦典和他的同事们。他们都知道,这一天的到来意味着血腥的结局。

杨钦典站在冰冷的白公馆走廊上,双手冰凉。月光透过铁窗洒进来,照在他的脸上。他看着狱中的那19个人,他们正低声交流着,准备迎接随时可能降临的死亡。每一个人都知道,命运的倒计时已经开始。

“钦典,动手吧。”另一名看守杨进兴冷冷地说道,他甚至没有丝毫犹豫,似乎对眼前的杀戮已经麻木不仁。

杨钦典沉默不语。他走进牢房,站在那些革命者面前,目光落在罗广斌的身上。罗广斌抬起头,平静而坚定地看着他,仿佛在看穿他的灵魂。没有慌乱,没有恐惧。

罗广斌再一次说道:“老杨,给自己留条后路吧。你杀了我们,最终也逃不掉。我相信新中国会宽恕那些良心未泯的人。”

这一瞬间,杨钦典仿佛看到了一条生路——那条他一直渴望却未曾敢走的路。他看着这些革命者,不再是敌人,而是给予他希望的人。他们的坚定,他们的信仰,深深震撼了他的内心。

午夜时分,整个白公馆陷入了沉寂。杨钦典终于做出了一个决定——他不会让这19条生命无辜丧命。他从腰间拔出钥匙,慢慢地打开牢房的铁门。牢房里的人瞬间屏住了呼吸,所有人都明白,这一刻决定着生死。

“快走吧。”杨钦典低声说道。他递给罗广斌一把锤子,示意他带领大家逃跑。“我会在巡逻时放哨,听到信号再行动。”

罗广斌点了点头,眼神中充满感激与信任。他带领大家迅速行动,手中的锤子敲击着铁门,发出微弱的声响。所有人都屏气凝神,生怕惊动了其他看守。夜风轻轻拂过白公馆的围墙,仿佛在为这些人的命运祈祷。

最终,罗广斌和其他18名革命者成功逃离了白公馆。杨钦典看着他们消失在夜色中,心中一阵轻松。虽然他的手上沾满了鲜血,但这一次,他选择了站在良知的一边。他知道,这个决定不仅仅是为了那些革命者,更是为了他自己。

几天后,重庆解放。解放军攻入城内,国民党的残余力量被彻底清除。杨钦典没有逃跑,而是主动前往公安机关自首。他知道,自己曾经犯下过不可饶恕的罪行,但他也希望自己的最后一次行动能够获得宽恕。

罗广斌和其他逃脱的革命者站出来为他作证,证明杨钦典在关键时刻帮助他们逃生。

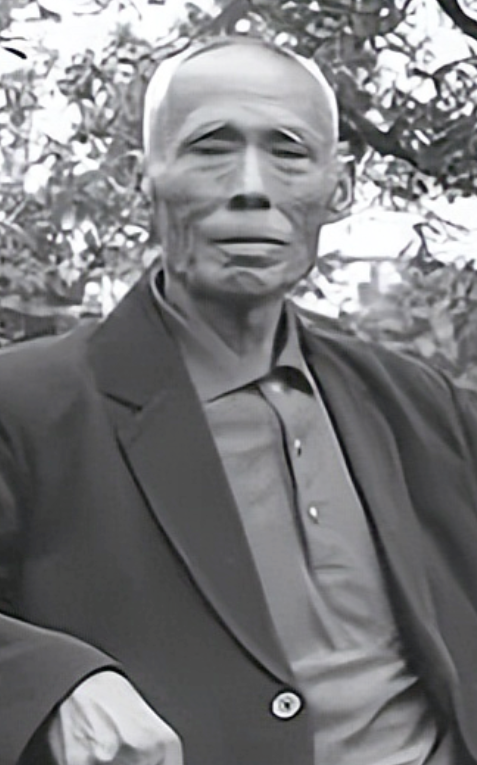

经过一番审查,决定对他宽大处理,并且安排他在公安局工作。然而杨钦典心中仍旧有一丝不安,他请求返回家乡河南,从此过上了农民的生活。