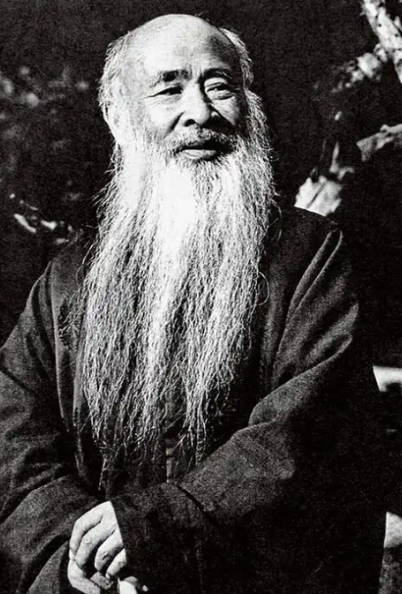

1949年,张大千耗尽家财弄到三张飞机票,登上了离开成都的最后一架飞机,随后,齐白石和徐悲鸿都给他写信劝他回国,但张大千却毫不动摇,反而开始了他的环球旅行。 张大千自幼便展露出非凡的艺术天赋据说,五岁的他已能画出惟妙惟肖的虎头,幸运的是,他生在一个崇尚艺术的家庭,在家人的支持下,张大千的艺术之路得以顺遂开启,12岁那年,他远赴日本学习染织,这一游历不仅开阔了少年的眼界,更坚定了他投身艺术的决心。 回国后的张大千,以精湛的画艺和深厚的文化底蕴,在画坛崭露头角,他临摹古画的功力尤其令人赞叹,甚至有人评价:“五百年来,惟有张大千能出其右,”然而,对这位蜚声画坛的新秀而言,最重要的艺术生涯转折点,还是那趟前往敦煌的旅程。 1941年,日寇铁蹄践踏神州大地,战火纷飞,民不聊生,在这样的时局下,张大千做出了一个大胆的决定前往敦煌,临摹珍贵的壁画,这一决定不仅面临重重险阻,也意味着要与家人分离。 历经艰辛,张大千终于抵达了敦煌莫高窟,眼前的壁画,经历了千年风霜,依然绚丽夺目,内心的激动,化作张大千手中的笔墨,在画纸上铺陈开来,两年多的时间里,他废寝忘食,总计临摹了276幅壁画,用自己的方式,记录下了这座艺术瑰宝的风采。 从敦煌归来,张大千的声名愈发鹊起,他的画展,总是万人空巷;他的画作,被藏家争相收购,然而,命运却在这时开了一个残酷的玩笑,抗战爆发,局势紧张,张大千面临着两难的抉择:是否要与日本人合作,以换取暂时的安逸?答案是否定的,这位刚刚尝到成功滋味的画家,毅然选择了逃亡的道路。 随后的岁月里,张大千过着颠沛流离的生活,在上海、香港等城市间辗转求生,战事吃紧,大势已去,他不得不做出又一个艰难的决定:带着珍藏的画作和家人,逃往宝岛台湾,这一去,便是漂泊异乡数十载。 在混乱的时局下,张大千的命运似乎走到了尽头,但他并没有就此止步,相反,在这位大师的人生长卷里,更精彩的篇章才刚刚开启。 来到台湾的张大千,并没有被命运击倒,48岁那年,他与年仅18岁的徐雯波喜结良缘,开启了人生的新篇章,尽管两人年龄相差30岁,但这段姐弟恋却让张大千重新找到了生活的意义,在爱情的滋养下,他的艺术灵感愈发泉涌,创作出一系列脍炙人口的佳作。 不过对这位雄心勃勃的艺术家而言,在台湾的日子终究太过局促,张大千决定远赴南美,寻找更广阔的天地,在阿根廷、在巴西,他建起了“摩诘山园”,将故乡的风景搬到了异国他乡,更重要的是,他结识了许多西方艺术大师,与他们切磋交流,让中国画的魅力在世界舞台上绽放异彩。 纵使是这样一位叱咤风云的“画坛泰斗”,内心深处却始终有一个柔软的角落,留给故乡,留给亲人,在追寻艺术自由的道路上,张大千也承受着家庭不能团聚的痛苦,他的母亲、他的弟弟,还有他在大陆的妻儿,都成了他心中永远的牵挂,这种思乡之情,在他的画作中时常显露,那一竿竿修竹,那一座座山峦,无不透露出艺术家深沉的乡愁。 功成名就的背后,张大千的内心世界却并不如外界想象的那般风平浪静,他与妻子、情人之间的感情纠葛,成为他一生无法割舍的心结,在追求艺术理想的同时,这位大师在现实生活中却常常感到困顿迷惘,这种复杂的心理状态,在他后期的作品中有了更多体现,潇洒飘逸的线条背后,是一种凝重深邃的生命感悟。 岁月流转,曾经意气风发的“画坛王子”,也逐渐步入暮年,70年代,张大千定居台北,建起了“摩耶精舍”,他仍然在画室里挥毫泼墨,创作出一幅幅气势恢宏的巨制,然而,故土家园的记忆,却日益清晰地浮现在老人的脑海中。 生命的最后时光里,张大千时常会手捧一抔故乡的泥土,在心里默默感念,功名利禄,最终都变成过眼云烟,而那份对家乡的眷恋,却永远珍藏在这位大师的心底,成为他毕生难以割舍的情结。 1983年,享年84岁的张大千溘然长逝,从四川到宝岛,从南美到欧洲,他的一生,是20世纪中国艺坛的一个传奇,在跌宕起伏的命运中,他以笔墨丹青,铸就了不朽的艺术丰碑,而在盛名之下,他更留给后人一个真实而立体的张大千一个有血有肉、拥有七情六欲的凡人。