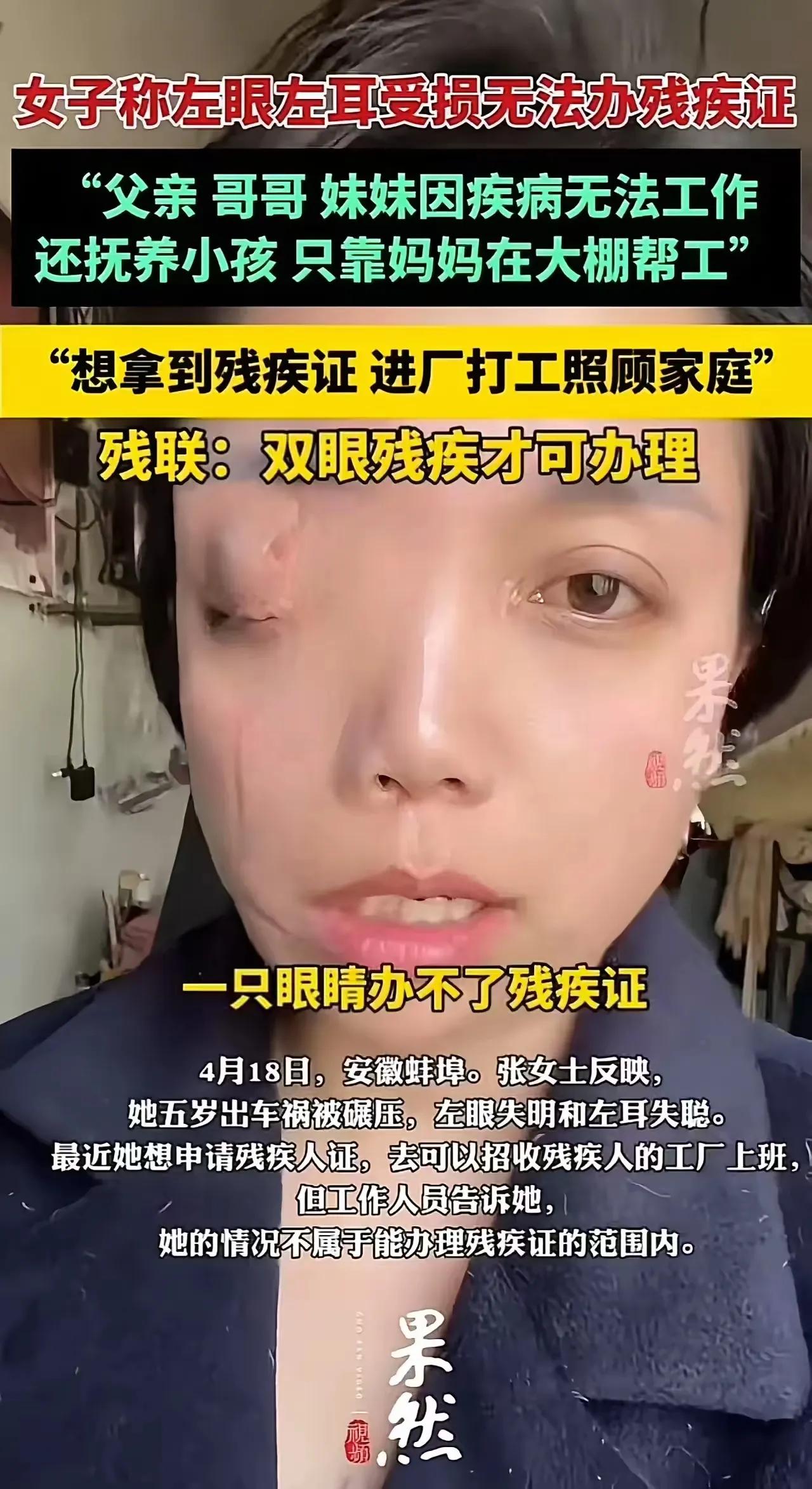

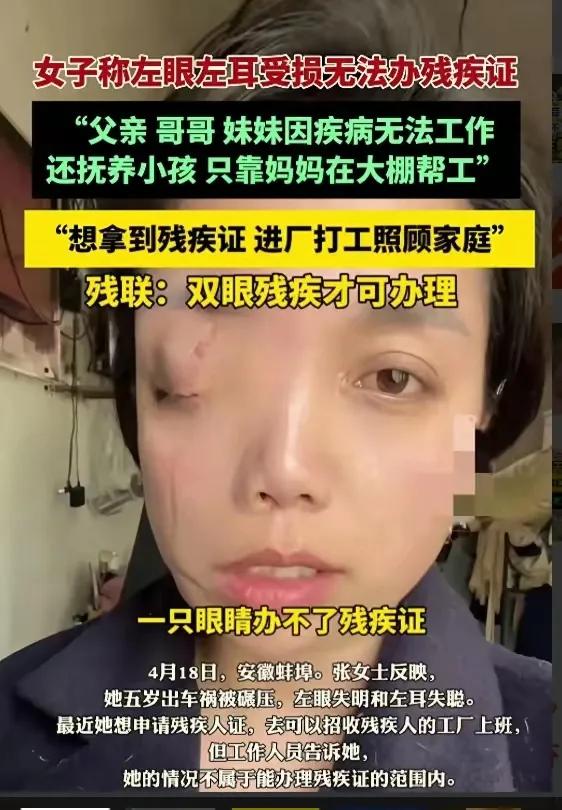

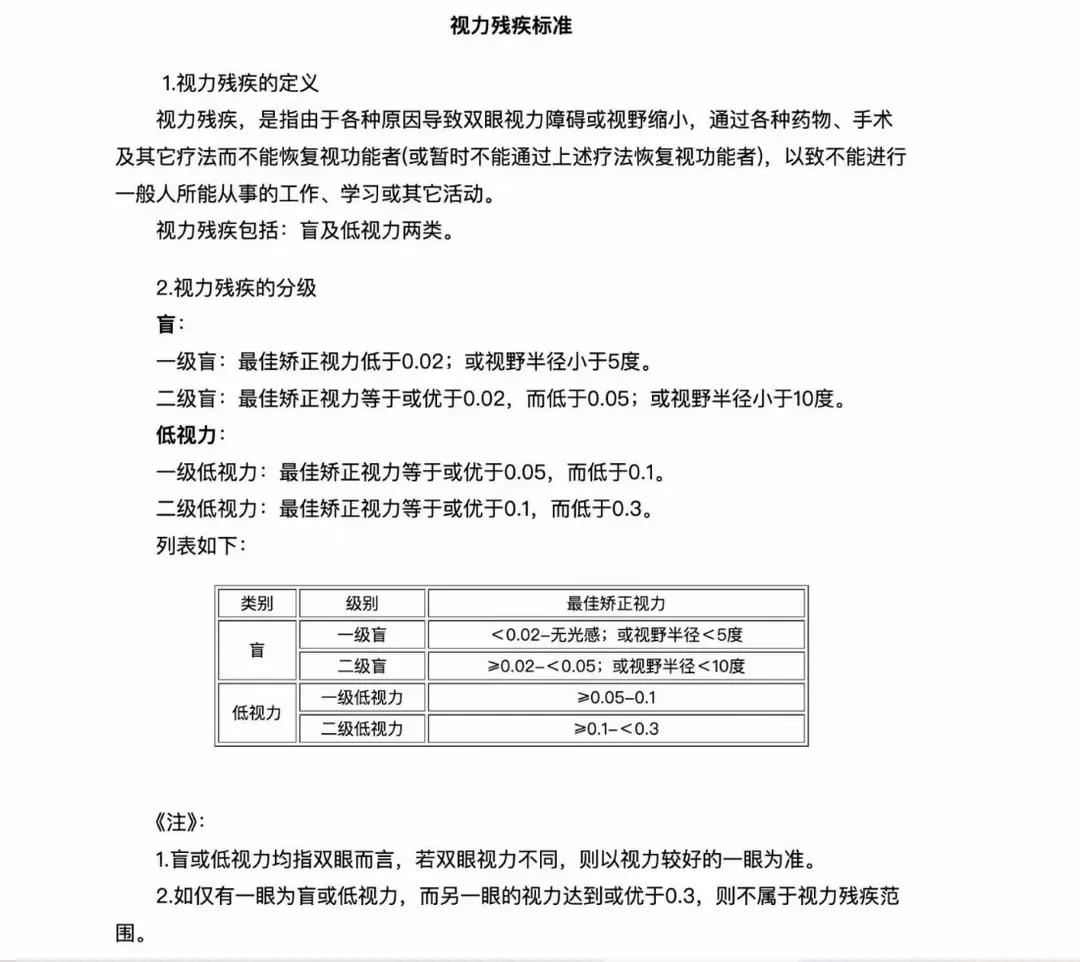

独眼妈妈的泣血叩问:当生存尊严被冰冷规则碾碎 "我得把另一只眼睛也弄瞎,才能证明自己是残疾人吗?" 安徽的张女士在镜头前声泪俱下的诘问,像一柄锋利的手术刀,划开了社会救助体系最刺痛人心的伤疤。这个左眼缺失、左耳失聪的单亲妈妈,本想通过一张残疾证为自己和女儿争一方立足之地,却在办证窗口遭遇了令人窒息的荒诞。 时间拨回到五十年前那个噩梦般的清晨,5岁的张女士在车祸中失去左眼,左耳听力也永久受损。婚后的她虽因残疾难以就业,但作为全职太太尚有家庭依靠。然而丈夫的家暴却像阴霾笼罩生活,对方甚至扬言:"你个残废离了我怎么活?" 看着女儿一天天长大,为了不让孩子重蹈覆辙,张女士毅然起诉离婚,决心争夺抚养权。可现实的残酷远超想象——没有稳定收入的残疾人,在抚养权争夺中几乎毫无胜算。 转机出现在某次求职面试,用人单位表示只要能提供残疾证就录用。当张女士满怀希望来到相关部门,得到的却是冰冷回应:"生活能自理就不符合条件,必须双眼残疾才能办证。" 规则的机械性在此刻展露无遗:明明左眼缺失已严重影响生活与就业,却因"另一只眼完好"被排除在残疾认定之外。这荒诞的悖论让张女士彻底崩溃——那些拒绝录用她的企业,与拒绝发证的部门,仿佛在合谋上演一场残酷的生存游戏。 这场悲剧暴露出社会救助体系的深层矛盾:制度的刚性执行与个体的复杂需求之间,横亘着巨大鸿沟。残疾认定的量化标准本是为了保证公平,却在执行中异化为冷漠的教条。当工作人员以"生活能自理"为由拒绝张女士时,是否想过她求职时遭遇的歧视?是否看到她为了女儿孤注一掷的勇气?规则的制定者或许需要重新审视:真正的公平,不应是用冰冷的条文将弱势群体拒之门外,而应在坚守原则的同时保有温度。 每个生命都值得被温柔以待,尤其是那些在命运泥沼中奋力挣扎的人。张女士的遭遇,不仅是个体的困境,更是社会文明的试金石。唯有让制度多些人性考量,让规则注入人文关怀,才能避免更多"只差一步"的悲剧发生。毕竟,衡量一个社会的文明程度,要看它如何对待最弱势的群体。