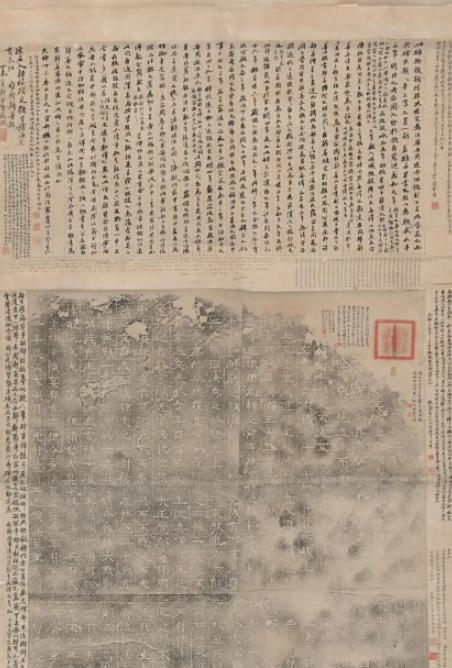

1906年,闽浙总督端方参观柏林博物馆时,发现一座石碑很特别。他走近一瞧,顿时感到胆战心惊,急问馆长此物从何而来? 端方这人,生在1861年,天津地面上的满洲正白旗贵族,家里祖上几代都是官儿,日子过得挺滋润。他从小脑子活泛,特别喜欢读书,尤其对金石学着迷,整天琢磨古碑古帖啥的。1882年,他考中举人,进了户部干活,工作认真,口碑不错。后来1898年,光绪帝看中他,提拔他当了直隶霸昌道,那几年他修河堤、管民生,老百姓挺感激。1905年,清廷派他出国考察宪政,临走前慈禧还亲自考他忠诚度,端方嘴皮子利索,应付得滴水不漏,顺利出了国门。 他这人吧,不光会当官,对文化那块儿也真有感情。金石学这门学问在当时不算热门,但他愣是钻研得挺深,平时没事就翻古书、看碑文,算得上是个文化人。这趟去欧洲考察,表面上是看宪政,实际上他也顺便瞅瞅国外的博物馆,寻摸点老物件儿的线索。结果这一看,还真让他撞上了大事儿。 1906年,端方到了柏林博物馆,逛着逛着就盯上了一块石碑。这碑不简单,上面刻的字是西凉时期的古文字,产地直指中国敦煌。敦煌这地儿,那时候已经是文物界的大名鼎鼎,出的东西稀罕得很。可问题来了,这块碑咋会跑到德国的地盘上?端方心里一咯噔,赶紧找馆长问来龙去脉。 馆长倒也没藏着掖着,说这碑是19世纪末德国考察队从敦煌弄来的。说是“弄来”,其实就是花钱买的。那会儿西方列强在咱这儿搞探险、挖文物,好多东西都被他们用各种法子弄走了。这块碑也不例外,德国人买下后运回国,路上还磕磕碰碰裂了。端方一听,心都凉了半截。这可是咱自家的宝贝啊,就这么流落海外,还弄得破破烂烂,想想都窝火。 端方看到这碑,胆战心惊不是没道理。他不是随便吓唬人的那种,这反应背后有原因。首先,他是搞金石学的,知道这碑的价值。西凉石碑记录的历史不多见,敦煌又是文化重地,这块碑随便拿出来都能写好几篇论文。其次,那时候中国正被列强欺负得够呛,国力弱,文物老被外国人弄走,他身为官员,心里憋屈啊。看到自家东西在国外展览,搁谁谁不难受?再加上他这次出国是考察宪政,看到这碑就等于看到了国家软弱的一面,能不激动吗? 他当场就跟馆长说,想把这碑带回中国。馆长倒挺客气,但话里话外透着没办法,得走政府审批流程,短时间内没戏。端方没办法,只能退而求其次,拓了碑文下来,打算带回国研究。这事儿对他来说,估计是既愤怒又无力,回家路上心里都不得劲儿。 1907年,端方回国,把拓本交给国内的学者研究。碑文内容倒是挺有料,记录了西凉时期的一些史实,对了解那段历史帮了大忙。他还挺上心,几次上书清廷,想把石碑要回来。可那时候清政府自己都乱七八糟,哪有精力跟德国交涉?再说,国际上这种文物买卖早就稀松平常,德国人也不会轻易放手。这事儿就这么拖着,没下文了。 到了1911年,辛亥革命爆发,端方在四川当总督,结果被新军干掉了,死的时候才50岁。他临死前把拓本捐给了国家博物馆,算留了点念想。可惜,1914年柏林博物馆那边打仗受损,那块石碑也没保住,直接毁了。如今能看到的,就剩端方留下的拓本,成了这块碑唯一的证据。 端方带回来的拓本,现在还躺在国家博物馆里。虽然原碑没了,但这拓本好歹存了点历史信息下来。西凉那段历史,本来资料就少,这碑文多多少少填了点空白。学者后来研究它,拼凑出不少细节,比如西凉的治理情况、跟周边关系的记录啥的。对历史迷来说,这玩意儿挺珍贵。 更重要的是,这拓本提醒咱,过去那段日子有多艰难。文物流失不是啥光彩的事儿,但端方的努力多少挽回点颜面。他没能力把碑弄回来,可至少没让它彻底湮没,这点值得说道说道。

![搞了半天,备受尊敬的大国,原来是大阴帝国[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9048281834001629884.jpg?id=0)