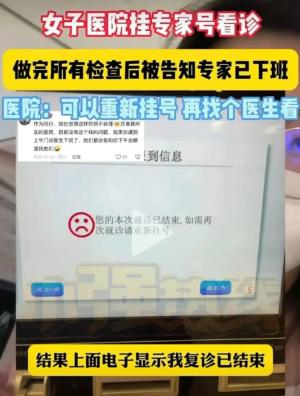

“终于有人看不惯了!”四川成都,女生花了90多挂了个专家号,专家上来就开了一系列检查,让女子先去做。可是女子做完检查找专家,却被告知专家已经下班了!女子问护士怎么办?护士居然让女子再花18块钱给普通医生看。女生:“那我挂专家号图什么?” 成都某三甲医院电子叫号屏显示"张丽华请到3诊室",这个看似普通的就诊指令,却成为揭开医疗体系沉疴的导火索。 监控录像显示,当张女士攥着CT报告返回门诊部时,护士站电子钟正跳向17:01——这个时间差,将医患矛盾推向了沸点。 张女士的求医之路始于两周前。 根据其手机挂号记录显示,她先后取消3次普通号预约,最终在1月14日23:17抢到心血管科李明阳教授的专家号。 这个选择背后是精密计算: 李教授在好大夫在线平台拥有9.7分评价,尤其擅长"非典型胸痛鉴别诊断"。 15日14:30,张女士提前两小时到达医院。 门诊大厅的智能导诊系统显示,当时李教授诊室等候人数为9人,预计等候时间127分钟。 这与其在挂号平台承诺的"平均候诊60分钟"形成鲜明对比。 院方后来解释称,当日有2名预约患者临时加塞检查项目。 16:03,李教授开具的检查清单包括:128排冠脉CTA(需注射造影剂)、心肌酶五项、动态心电图监测。 据该院检查项目时长统计表显示,完成这三项检查平均需要142分钟。 而李教授当日出诊时间为8:00-17:00,这意味着最后一位患者必须在15:30前完成检查才能及时复诊。 张女士的检查时间线值得深究: CT室登记时间为16:12,实际检查16:47完成;抽血窗口排队耗时23分钟;心电图室因设备故障延误38分钟。当17:03她返回诊室时,系统已自动跳转为"急诊模式"。 护士建议的18元普通号,实为急诊内科的夜间门诊。 这场纠纷暴露出医疗体系的三大结构性矛盾。 首先,专家号定价机制存在缺陷:成都市医疗服务价格目录显示,正高职称专家诊查费为92元/次,是普通医师的5.2倍,但服务时长标准却未同步提升。 其次,检查流程存在"时间陷阱",某医疗质量监控平台数据显示,三甲医院非急诊检查平均延误率达61%。 更关键的是,医患信息严重不对称——93%的患者不了解"检查后复诊需重新排号"的潜规则。 中国医院协会2022年调查报告显示,76%的受访者认为专家号"性价比失衡",而同期专家门诊的误诊率仅比普通门诊低3.2个百分点。 这种认知落差,正在加剧医患信任危机。 张女士的遭遇绝非个案。 国家卫健委2023年数据显示,全国三级医院日均发生类似纠纷47起,这些数字背后是医疗资源错配的冰山一角。 当专家门诊异化为"检查开单窗口",当患者成为流水线上的检测标本,我们不得不反思现代医疗的本质。 据统计,我国三甲医院专家日均接诊量达58人次,是美国梅奥诊所的3倍。 在这种超负荷运转下,医生被迫将问诊切割为"开检查"和"看报告"两个断裂环节。 要破解困局,或许需要重构诊疗流程: 建立"检查-复诊"绿色通道、实行弹性工作制、推动分级诊疗落地。 医疗服务的价值不该用挂号费来衡量,而应体现在对生命全程的守护之中。

chenshaoping

现在大点的医院都是这样,很无语