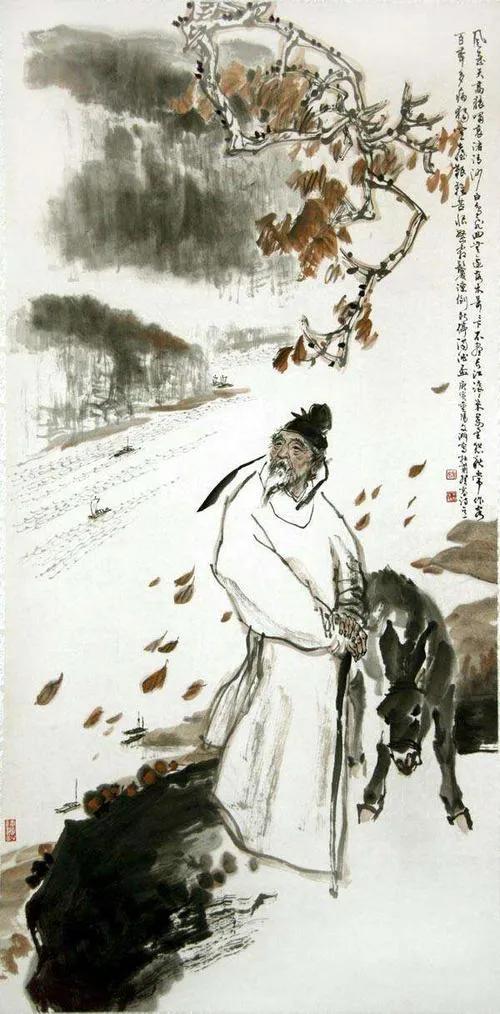

秋天为什么总是容易使人伤感呢? 秋天总是容易使人伤感的现象,自古就有,而且古人悲愁伤愁,秋愁秋思更多更深,并形成了一种“悲秋”文化,世代文人相传。 悲秋文化是中国传统文学中一个源远流长且深刻的文化现象。这种文化的根源主要体现在以下几个方面: 1. 文学表达,自古以来,文人墨客们就通过诗词歌赋等文学形式来表达对秋天的悲伤情感。从宋玉的《九辩》中的“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”,到汉乐府的《古歌》中的“萧萧秋风愁杀人”,再到后世的无数诗词作品,如阮籍的《咏怀》、纳兰性德的《浪淘沙》、史达祖的《临江仙》以及《红楼梦》中的《秋窗风雨夕》等,都充满了对秋天的悲叹。这些作品不仅描绘了秋天的萧瑟景象,更深刻地表达了诗人对生命、人生和社会的感慨与忧虑。 2. 生命感伤,秋天作为一年中的收获季节,同时也是万物凋零、生命即将逝去的象征。在中国古代农业社会中,人们观察到庄稼生长按季节更替,春生、夏荣、秋凋、冬残,形成一个生命周期。因此,当秋天来临,生命万物由盛转衰,人们自然会由自然界的生命节律联想到人的生死。敏感的诗人面对秋天时,会触景伤怀,由大自然联想到个体生命的短暂,从而愁由心生,悲伤不已。秋天因此成为了一种死亡的隐喻,对于秋天的感伤实际上是对生命易逝的悲叹。 3. 社会与人生慨叹,除了对生命短暂的悲叹外,悲秋还常常与人生不遇、社会动荡等主题相联系。例如,杜甫在《登高》中抒发了自己伤时忧国、老病孤独、壮志难酬的复杂感情。再如苏轼《赤壁赋》中的“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,白居易《琵琶行》中“枫叶荻花秋瑟瑟”“同是天涯沦落人”等,都是将自然界的生命更替与个人的仕途坎坷人生不如意联系在一起,对生命的慨叹与对生活的感慨融在了一起,便是典型的悲秋之情。这些作品不仅反映了诗人个人的遭遇和心境,也深刻揭示了当时社会的动荡和不安。悲秋因此成为了一种对社会人生慨叹的固定表情方式。 4. 五行学说与中医理论,从中医和五行学说的角度来看,悲秋并不是矫情。秋季气候干燥,肺气旺盛,肝气虚弱,脾胃易受影响。这种生理上的变化也可能影响人们的情绪和心理状态,使得人们更容易产生悲伤和忧郁的情绪,从而借秋景的萧索表达出来,从丰富了悲秋的内蕴。 也就是说,秋愁秋思是自古就形成的悲秋文化,是一种深刻而复杂的文化现象,它涵盖了文学表达、生命感伤、社会与人生慨叹以及中医和五行学说等多个方面。这种文化不仅是中国传统文学的重要组成部分,也是中华民族独特的精神财富。 这种“悲秋”的情感在当今社会有很多改变,如传统诗文中的对秋的赞颂的诗文对后世的影响,现代生活方式改与古人大不相同,生活条件也有大的提高,社会给个人提供了更多公平机会,丰收的场面让人产生了更多美好的联想等等,悲秋文化相对于古代是弱多了,加上哲学思想的普及,世界观的改变,乐观向上的精神影响着当代人,国家富强社会安定民生保障,这些都会影响人们的生活态度,很多悲秋之诗文大多在古诗文中流传,不能成为当今主流情绪价值。