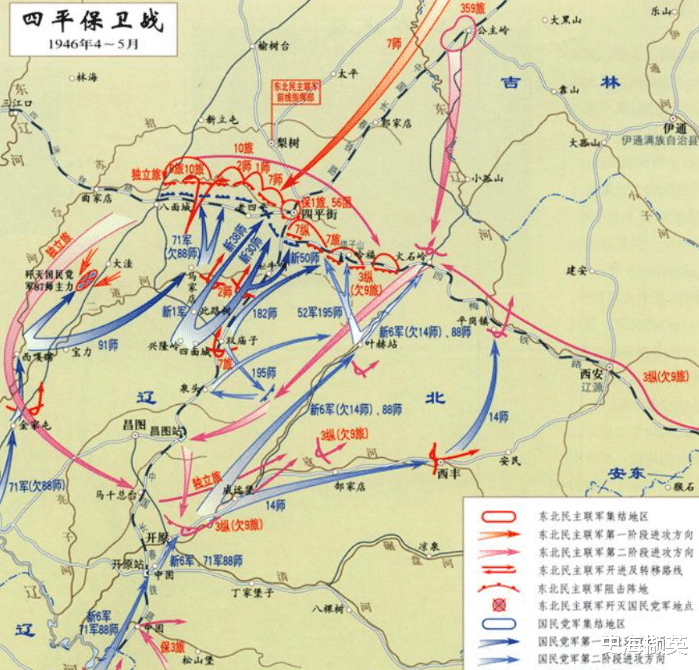

民国三十五年(1946年)春季爆发的四平战役,是国共两党两军以争夺长春作为直接的战役目标。

这样,中共关于东北的战略方针,发生第三次更改,由民国三十四年(1945年)12月确立的分散建立根据地,再度变为集中作战。

为何要争夺四平?与此同时,苏军基于多种考虑,于3月12日突然撤离沈阳,开始了大约一个半月的撤军行动。

苏军撤退区域就是东北最重要的地区,即沈阳、长春、哈尔滨、以及贯穿其间的长春铁路(旧称中东路)。

国共两军由谁进占这些地区,将在很大程度上决定各自在东北的地位。

苏军于3月12日撤离沈阳之后,国民党军于13日进占沈阳,这样,国共的下一个目标便锁定长春。

此时,苏军仍滞留长春,能否于苏军撤离之后抢占长春,关键在于控制进入长春的通道——四平。

苏军是在经济合作问题未能获得协议,并且发生全国性反苏游行的背景下撤离的,由于苏军与国民党几乎反目,其整个撤军行动不可能与国民党合作。因此苏军撤退之际,其态度再度转变为与中共配合。

3月10日,中共西满军区司令员黄克诚、政委李富春向东北局提议进占四平。

3月16日,彭真报告延安:“友人再表示,凡友方撤退之地包括沈阳、四平街,我可以放手大打,并希望我放手大打……我们已同意李、黄夺取四平,可否立示。”此处的友人指苏军。17日,刘少奇复电:沈阳以北长春路沿线的苏军撤退区,同意你们派兵进驻……时间愈快愈好。

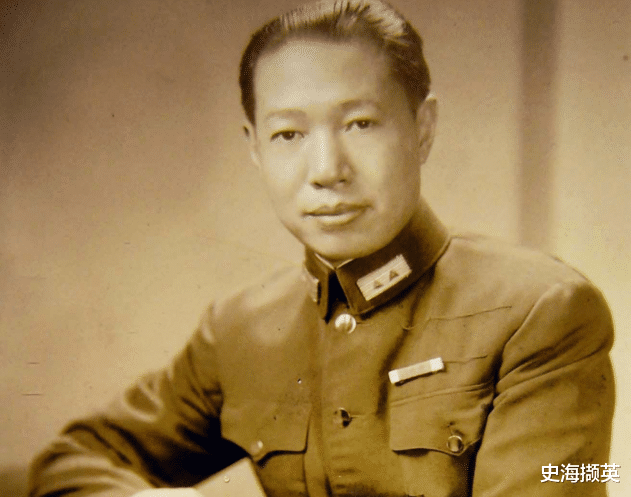

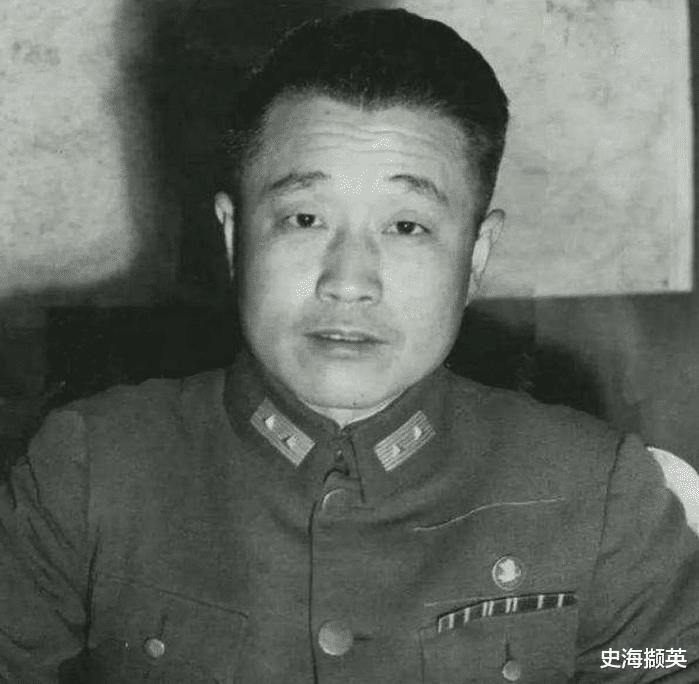

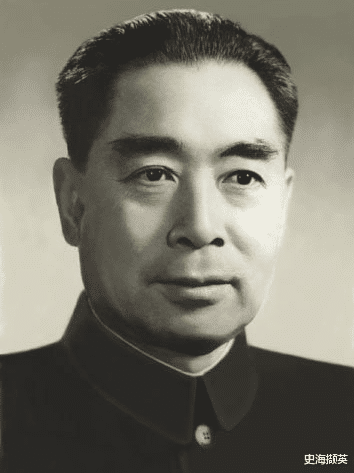

黄时瑄

3月18日,黄克诚部于苏军撤离之后迅速进占四平,拿下四平,意味着长春已处于中共的控制之下。

3月25日,延安指示东北局:力争我党占领长春,以长春为我们的首都。

在这里,延安提出了“首都”这一概念,首都的提出实际上就是延安对于四平之役的政治定位,从而规定了四平之役高度的政治性质。这样一来,随着苏军的撤离,国共两军迅速在四平形成大规模战略对峙。东北的三角格局正在变为两方对阵,因中苏条约而造成的国共在东北的“合法”与“非法”地位同样不复存在。

四平之役是根据局势的逐步发展,尤其根据政治要求的逐步强化,而逐步演化为两军决战。

一战四平国共四平对峙之际,国民党在东北的兵力已大为增强。

民国三十五年(1946年)1月4日,杜聿明致电蒋介石,一再要求蒋介石作出增兵部署。

截至民国三十五年(1946年)4月初,国民党在东北共六个军。其最终的总兵力共七个军,即十三、五十二、新一、新六、七十一、六十、九十三军。

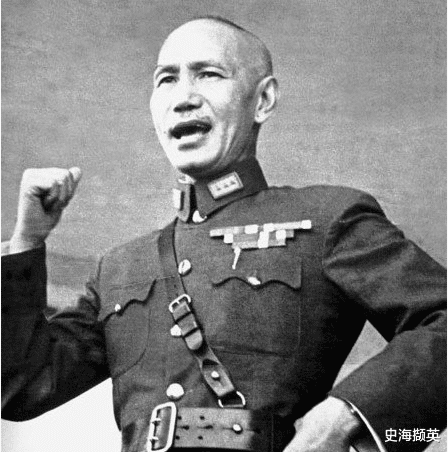

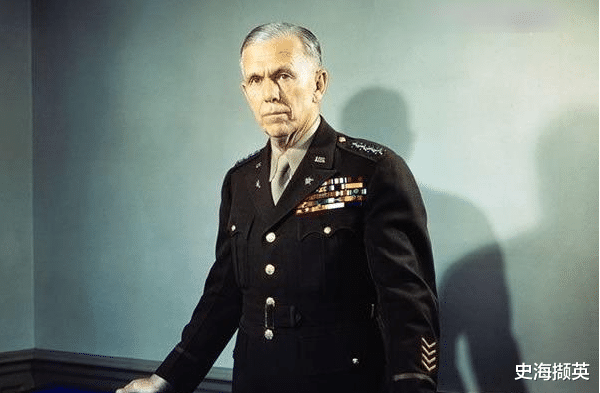

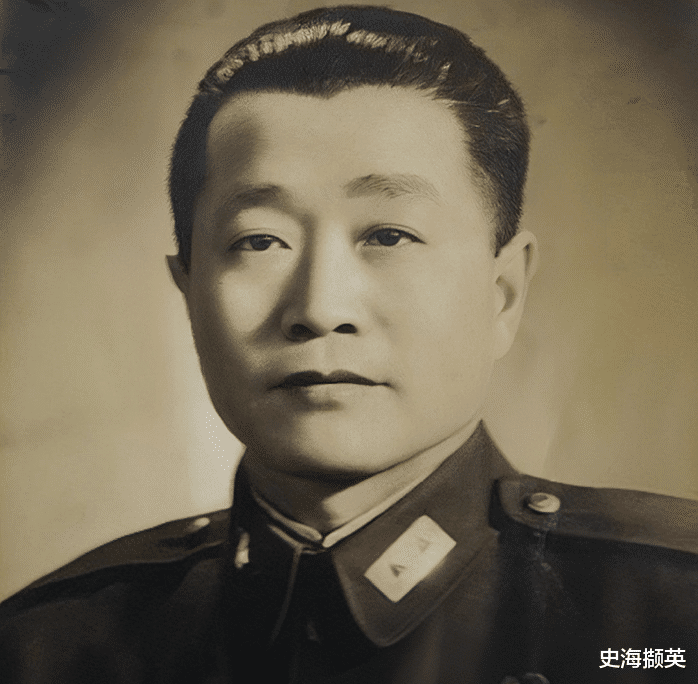

熊式辉

东北保安司令长官杜聿明因患肾结核,于2月中旬赴北平治疗,东北军事由熊式辉、郑洞国负责指挥。

4月上旬,在熊式辉、郑洞国指挥下,国民党军以沈阳为中心,对南线的本溪和北线的四平同时展开南北两线攻击。

南线方面,由五十二军的二十五师和新六军的十四师对本溪分进合击。中共南满军区以一部顽强阻击十四师,另以优势兵力全歼二十五师一个团,并将二十五师击溃。

与此同时,北线四平方向,国民党军由七十一军和新一军展开正面推进,4月8日,中共在昌图发起反击,将七十一军八十七师击溃。

这样,熊式辉指挥下的南北两线作战均遭挫败。

占领长春的政治账现在,摆在国民党面前的问题是,苏军即将由长春撤退,而四平已被中共切断,四平以北,国民党军不能北上接防。

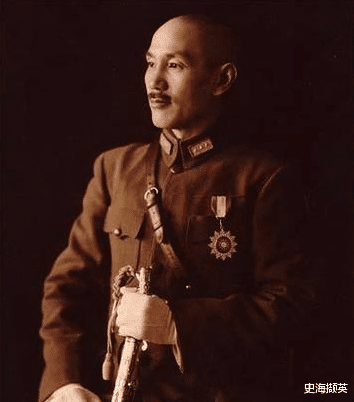

蒋瑞元

无奈之下,蒋介石只得再度指望苏军予以协助,为此,蒋介石打出的牌还是那个导致双边关系陷入僵局的经济合作问题。

4月4日中午,蒋介石召集王世杰、张群、张嘉璈等会商这一问题。蒋介石此时重提经济合作,就是指望以此换取苏军协助接收之意。

在向苏军打出经济合作牌的同时,蒋介石亦把目光转向马歇尔。

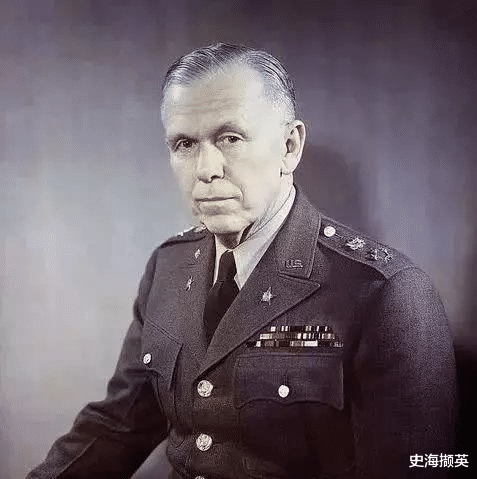

马歇尔于3月11日回美,4月8日,马歇尔致电蒋介石,就在美与各方面接洽援华计划的结果告知蒋介石。

当日,蒋介石复电:“务望阁下能于十五日前后回华,使我政府接收东北工作得以顺利进行。”

蒋介石要求马歇尔15日左右返华,也就是指望马歇尔能于苏军14日撤离长春时,阻止中共进占长春。

蒋瑞元

虽然,蒋介石的意图很清楚,就是以经济合作换取长春路的接收,但外交部长王世杰却“仍犹豫不决”,蒋介石对王世杰的迟疑开始不满。4月13日,蒋介石再次敦促王世杰与苏方接洽经济合作。

在蒋介石严令之下,王世杰只得再次行动起来。当天是星期六,王世杰特意通知苏方下周星期一,即4月15日开始谈判,但一切为时已晚。

民国三十五年(1946年)4月14日,苏军最后撤离长春。总之,苏军撤离之际,把一个极为严峻的局面留给了国民党。

进占四平,意味着长春已成为中共的囊中之物。

从3月18日夺取四平到4月18日进占长春,在这整整一个月之内,中共的几位主要决策者之间围绕是否进占长春这一问题,反复展开过磋商。

4月11日,林彪致电延安和东北局,就四平作战方针较为全面地提出了自己的意见。

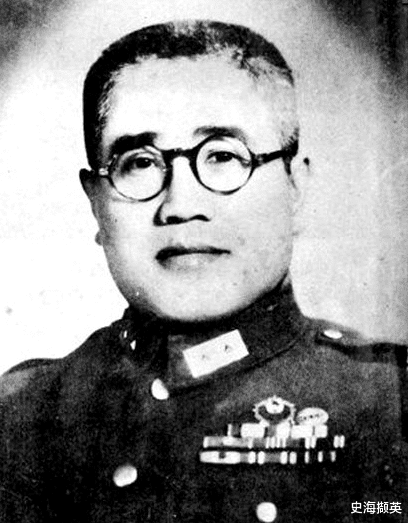

林祚大

林彪认为:根据目前东北形势及蒋介石继续增兵东北的情况,我固守四平和夺取长春,迅速实现东北和平的可能性均不大。因此我军似应以消灭敌人为主,而不以保卫城市为主,以免既不能保卫城市又损失了力量,造成以后虽遇有利条件亦不能消灭敌人的结果。故我意目前方针,应脱离被迫作战,取主动进攻。在这里,林彪所提出的以消灭敌人为主而不以固守城市为主,对于难夺取与巩固的城市不必勉强争取等等,其实就是毛泽东自己一贯倡导的军事原则。

林电的核心,实际上就是主张不打长春,只要不进长春,也就不用固守四平,这样,四平作战便是主动的、以歼敌为主的运动战。反过来,一旦拿下长春,便必须固守四平,从而造成“被迫作战”的局面。

从一般的作战原则而论,林电无疑是正确的。问题在于:林电仅仅提出如何有利于作战,并不着眼于如何有利于谈判,而怎样有利于谈判,恰恰是毛泽东的着眼点。那么,怎样才能有利于谈判?这就必须拿下长春。

乔治・卡特利特・马歇尔

为何此时拿下长春有利于谈判,这要从马歇尔的归来说起。

马歇尔预计4月中旬返华,他的归来与进占长春有什么关系?毛泽东的判断是,马歇尔返华之后,将能够迫使国民党迅速停战。为此,要求林彪于停战之前拿下长春,这样,随着马歇尔返华后停战令的下达,中共既可据有长春,又可避免在四平陷入军事被动。

中共对马歇尔的这一判断也有其据,1月10日的停战令正是马歇尔来华后迅速下达的。总之,与刘少奇相同,毛泽东也将东北停战的底线放在了马歇尔身上。

重庆谈判与四平决战4月14日,林彪致电担任攻击长春任务的吉辽军区司令周保中、副司令陈光等人,指示:对固守长春之敌,不应采取全线包围于四十八小时内,解决战斗的计划,只派少数部队进行牵制,而勿进行正式攻击。应着重于占领飞机场,断其空运,然后逐次攻略城内诸目标……如无全部占领长春可能,则应勇敢放弃全部攻占的计划,采取占领一部与敌对峙,以利谈判的计划。

该电反映出林彪一贯的作战风格,冷静、周密、谨慎,根据前线情况决定进退。

4月18日,中共进占长春,长春市长赵君迈等被俘。

拿下长春必然导致“守城”,而守长春的关键则又在守四平,4月18日,毛泽东指示东北局:“我应力争保持长春于我手中,如我能在四平地区大量歼灭顽军,此种可能性是有的。”

长春的占领,意味着四平决战的态势已经形成。

4月19日,毛泽东电令彭真、林彪:“集中绝对优势兵力,于四平南北地区举行数次大的战役决战”。20日,毛泽东再次电令:“准备于必要时把长春变为马德里”。

这样,在两军主帅的严令之下,林彪集结了约10万兵力,杜聿明则率领一批精锐之师,双方在四平展开了长达一个月的决战。

拿下长春,意味着四平决战的开始,国共在四平的攻防骤然严峻起来。

4月18日,林彪就四平作战的战术原则指示各参战部队:“我军的战役方针是:求得在局部地区,集中绝对优势力量,各个击破敌人”。“望各部切实坚持一点两面战术,集中兵力,猛攻一点,力避同时攻击数点”。

在这个战术方针的指导下,四平守军在初战阶段取得了战术性胜利,阵地基本坚守下来。

黄时瑄

在中共高级将领当中,也有人对四平之役持不同意见,其中一位就是中共西满军区司令员黄克诚。

4月18日,李富春、黄克诚致电延安,称:“新一军已到距四平七八里之地点,连日飞机助战,四平已难保持。目前最大问题,敌有新力量源源增加,而我无新力量增加。”还在四平决战的头一天,黄克诚即看出“四平已难保持”。

4月20日,毛泽东复电李富春、黄克诚:“望克服一切困难争取胜利,十天之后可能好转。”

这里,毛泽东所说十天后好转,并非指战场局势的好转,而是指重庆的谈判局面将会好转,故而要求李富春、黄克诚坚持。

然而,当中共一再判断“停战时机已不在远”之际,停战的可能性实际上已不存在。

这一回中共低估了蒋介石,蒋介石并未“非随美国意旨走”。4月24日,王世杰见蒋介石,转告了马歇尔关于不能以武力解决中共的意见,蒋介石表示:“对中共要求东北方面无条件停战之议,认为不能接受。”

乔治・卡特利特・马歇尔

拒绝中共的无条件停战,等于拒绝了马歇尔的24小时停战方案。

蒋介石认为马歇尔对国民党施压,其实,马歇尔同样也在对共产党施压,此即改变条件,要求中共退出并由国民党军接收长春,然后停战谈其他。为迫使中共接受此项条件,马歇尔采取了一项出人预料的行动:退出调停。

4月29日,马歇尔向周恩来提出一个口头声明:“现在提出这个声明,即表示我实际上已经不经手调解这件事情。我看不出我再进行调解,能有什么更多的成就”。

当晚,马歇尔又将此项决定通知了蒋介石,获此消息后,蒋介石的态度是:“余赞其勇气”,并称:“此为惟一之办法”。

总之,马歇尔的退出,意味着谈判的中断。

马歇尔之所以退出调停,其意图是:“我认为,我退出调停地位,可以对双方施加压力,使他们在各自的立场上作出让步。”

乔治・卡特利特・马歇尔

其实,双方能否让步,关键并不取决于马歇尔的施压,而是取决于四平的战局。

马歇尔的调停方案之所以两面碰壁,从根本上讲,还是因为四平的战局尚不明朗。反过来,谈判愈是不明朗,便愈是要求战局明朗起来。这样,延安对于四平作战的督导,逐渐被谈判进程所左右,四平作战完全从属于谈判的需要。

本来,中共并不具有与对方的精锐之师作战役决战的实力。中共之所以敢于决战,主要是判断马歇尔能够迅速制止战争,而一旦马歇尔未能做到这一点时,四平守军必然陷入苦战。终于,出现了林彪所担心的既不能守城又不能歼敌的被迫作战的局面。

让出长春以换取停战东北保安司令长官杜聿明在北平治病两个月后,于4月中旬回到东北。杜聿明研究了东北战局长期胶着的原因,认为主要是国民党军以争城夺地为目的,未能击溃中共主力。

基于这一研判,杜聿明没有执行蒋介石先北后南的指示,反过来,采取先南后北方针,首先,调集兵力进攻南满,解决本溪。然后,抽兵北上,会攻四平。

杜聿明

毛泽东关于“蒋军作战重心已经放在北面……故南满我军宜多抽调向北”的判断,从战略上讲是正确的。但是,从战术上讲,与杜聿明先南后北的方针恰恰相反。由于中共南满军区已将主力部队调往北线的四平,这样,本溪守军必然陷入极为不利的境地。

4月29日,杜聿明调集新六军和五十二军会攻本溪。5月3日,毛泽东致电萧华: “你们决心保卫本溪,中央甚为欣慰。”然而就在当日,本溪失守。

本溪失守成为四平之役的转折点。

本溪易手之后,马歇尔开始第二次出面调停。5月11日,马歇尔提出一个四点方案,开始了他的第二次调停。

四点方案如下:(1)中共撤离长春,在长春设立军调部前进指挥所。(2)政府军在不超过六个月的时间内占领长春。(3)满洲驻军比例以共军一个军对政府军五个军为基础。(4)中共不占领长春以北的关键城市。

所谓军调部进驻长春,就是中共退出长春之后,国军暂时也不进驻长春,但国军可于数月之后进占长春。显然,马歇尔的调停方案开始向国民党倾斜。

萧以僔

5月3日本溪失守之后,5月6日,毛泽东致电萧华:“本溪虽失,你们牵制敌人甚多,这就是胜利。望鼓励各旅继续在本溪周围阻击敌人,并派部袭击敌之来路、务使新六军、五十二军不能北上为要。”但这一意图未能奏效。

拿下本溪之后,杜聿明迅速抽调新六军廖耀湘部北上加入四平作战序列。

5月13日,杜聿明完成对四平的攻击部署:以新六军廖耀湘部为右翼兵团,攻击方向为公主岭;以新一军孙立人部为中央兵团,击破中共当面阵地;以七十一军陈明仁部为左翼兵团,击破中共当面阵地后向三江口、郑家屯方向追击前进。

此刻,四平守军的处境已极为不利,黄克诚连续给林彪发去几个电报,建议撤退,而林彪既不回电,也不撤军。

5月12日,黄克诚直接致电延安,认为:“四平坚持有极大困难,四平不守,长春亦难确保。”

黄克诚建议:“故如停战不能在现状下取得,让出长春可以达到停战时,我意即让出长春,以求得一时期的停战也是好的。”

黄时瑄

这里,黄克诚明确提议让出长春以换取停战。

黄克诚的电报触动了毛泽东。5月15日,毛泽东指示周恩来:可向马歇尔提出:(一)东北停战一星期;(二)长春国共双方不驻兵。

长春双方不驻兵,就是中共可以撤出长春之意,表明毛泽东开始从无条件转为有条件停战。

对于中共来讲,所谓有条件,就是指交换条件,就是以让出长春交换其他条件。马歇尔的方案基本限于军事方面的安排,而未涉及东北政治方面的安排。

为此,周恩来提到民盟的方案,即改组东北行营政治、经济两个委员会,由莫德惠或张嘉璈做主席等。没有相应的交换条件,中共不可能无条件撤离长春。这样,在交换条件上,谈判再次遇阻。

在此次会谈中,马歇尔一再强调,他不愿再一次卷入僵局, “另一次僵局将不仅更加降低我的影响,而且也将不可避免地导致冲突的恢复。”这是在给中共施压,强调他的第二次出面调停,只能成功,不能失败。

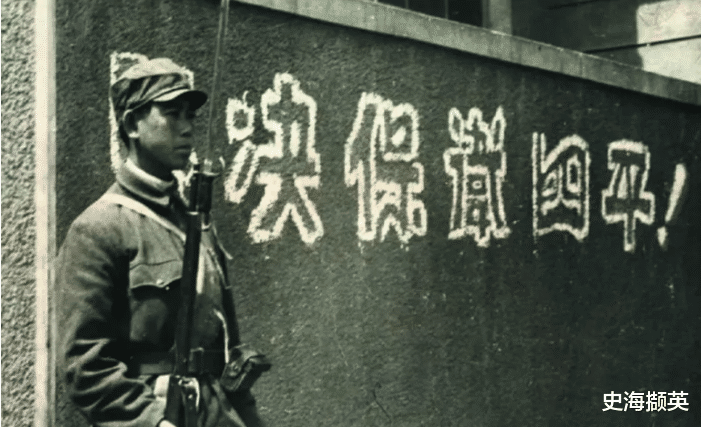

四平战役形势图

然而,由于战局骤变,留给谈判的时间已经不多了。

四平失守下的和谈方案5月14日,杜聿明指挥七十一军、新一军、新六军,从左、中、右三个方向对四平发起总攻。廖耀湘率新六军加入四平作战序列后,廖研究了新一军和七十一军在四平长时间打不开局面的原因,认为主要是该两军正面攻击点过于狭小,这样,“使解放军可以集中兵力在一个狭小正面上作有力的抵抗”。

同时,还是由于正面过窄, “致使自已之侧背及后方交通完全暴露,引起解放军之侧击与迂回”。

有鉴于此,廖将所属四个师编为两个纵队,实施宽正面的两路分进合击。5月14日总攻发起之后,廖部于18日下午4时,推进到火石岭子地区。

新六军出乎预料的快速突入,造成四平守军有被封闭退路的危险。

5月18日,林彪致电延安:“四平以东阵地失守数处,此刻敌正猛攻,情况危急。”不待延安复电,林彪果断下令18日晚撤守。5月19日,新一军孙立人部进占四平。四平易手,接下来的目标便是长春,东北问题进入最后时刻。

5月21日,周恩来与马歇尔会谈。

周恩来

此次会谈是在四平失守的背景下举行的,因此,和以往不同,这一回周恩来直接就让出长春的交换条件进行磋商。

5月22日,周恩来致电毛泽东:“现在四平街已失,请中央考虑下列可能及方案:甲、我如不让长春,则迟早美必助蒋攻下长春,届时我结城下之盟,条件必苛……乙、我如能坚守公主岭,一方给蒋以有力打击,一方准备让出长春,以交换其他较有利条件”。

周恩来倾向于乙案,“让出长春以交换其他有利条件”。但是,长春能否“让出”,其前提是必须据有。如果不能据有,便不能让出,不能交换。因此,乙案能否奏效,则又取决于撤离四平后,中共能否守住下一道防线——公主岭。

四平战役失败的影响——长春失守本来,蒋介石的考虑是:“东北战略止于辽源与四平街”,就是不攻长春,因此,还在杜聿明即将攻下四平之际,蒋介石担心杜聿明部深入过远,5月17日,蒋介石派白崇禧前往东北以节制杜聿明。

白崇禧对杜聿明说:只要将四平街打下,对中共的和谈即有面子,并说蒋介石的意见,不拟再向长春北进。

杜聿明

然而一个突发事件,使得杜聿明毫无顾忌地向长春推进。此即林彪总部作战科科长王继芳叛降,导致中共撤退计划全部暴露,因此,杜聿明敢于放胆向长春推进。王继芳叛降之后,改称王瘦芳。

5月22日,白崇禧由沈阳返回南京,随即向蒋介石报告王瘦芳提供的情报。王瘦芳的供词对于国民党下决心向长春推进,提供了重要情报。

一直以来,国民党相当怀疑苏联红军直接帮助中共作战。为此,蒋介石对于是否进攻长春一度犹豫,担心与苏军发生冲突。现在,王瘦芳证实中共队伍中“无苏联人”,这就消除了国民党军进攻长春的顾虑。

廖耀湘

5月22日晚,廖耀湘部进入长春,23日占领全城,出现了毛泽东所说的“最坏”的情况。

关于四平之役中共伤亡人数,通常说法是8000多人,这个数字大约是指4月下旬至5月下旬决战期间的伤亡人数,并且很可能还只是四平方面的数字,不包括本溪。

四平战败,在部队中也产生了消极影响。5月31日,林彪报告延安:部队逃亡现象严重,士气日益涣散,战斗力薄弱。

四平之役是中共在解放战争期间遭遇的头一次最为严重的军事失利,也是一次严重的政治失利。

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)