数码 I 渝码科技

一片晶圆,售价高达4.5万美元,相当于一辆特斯拉 Model 3 的价格(美国市场36990美元起售)。

而这不是科幻,而是台积电即将在2028年量产的1.4纳米制程现实。

就在全球还在为 3 纳米产能抢破头时,台积电已悄然押注下一代技术巅峰:投资约392至490亿美元,在台湾台中建设Fab25厂,目标直指1.4纳米制程的全面领先。

这场豪赌,不只是技术突破,更是一场重塑全球算力格局的权力游戏。

为何是1.4纳米?性能飞跃背后的“黑科技”

1.4 纳米并非简单的数字迭代,而是逼近物理极限的工程奇迹。

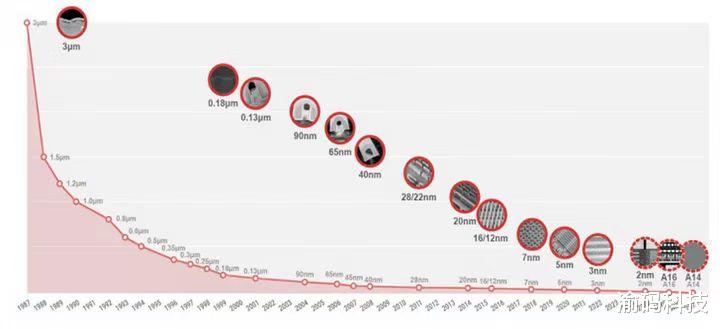

台积电为其命名A14工艺,预计将在2028年下半年正式量产,全新工艺带来三大颠覆性提升:性能提升15%-30%、功耗降低30%、逻辑密度提升1.23倍。

支撑这些数据的,是第二代GAA(Gate-All-Around)纳米片晶体管与台积电自研的NanoFlexPro技术。

相比传统FinFET结构,GAA实现360度全环绕栅极控制,大幅降低漏电率,让芯片在更小体积下释放更强算力。

更关键的是,台积电选择了一条“另辟蹊径”的技术路线,绕开单价高达4亿美元的High-NA EUV光刻机,转而优化现有的Low-NA EUV设备,通过多重曝光与精密图案化技术达成1.4纳米精度。

该策略不仅节省了天价设备采购成本,还增强了供应链自主性,减少对ASML单一设备的依赖。

天价成本背后:良率困局与产业分层

但技术飞跃的代价,是惊人的成本飙升。

单片12英寸晶圆代工价格飙至4.5万美元,光罩层数增至280次,工艺复杂度提升35%。

最值得关注的是,初期良率仅60%,距离盈利所需的85%仍有巨大差距。

据了解,每1%良率的提升,价值可能高达1亿美元。

为此,台积电投入20亿美元研发实时缺陷监测系统,并在中科F25厂打造专用产线,目标2027年底完成风险试产。

同时,高昂门槛也加速了行业分化。苹果、英伟达、AMD等六大客户已锁定85%产能。苹果2纳米订单已达330亿美元,若转向1.4纳米,年采购额或将突破500亿美元。

而中小厂商则被迫选择“制程降级+Chiplet封装”方案。

1.4纳米,正成为年营收超千亿美元巨头的“顶级玩家俱乐部”。

战略卡位:技术、产能与全球格局的三重博弈

这场490亿美元的投资,远不止是建一座工厂,更是台积电在全球半导体版图中的战略卡位:

技术方面,在三星1.4纳米量产推迟至2029年、英特尔或放弃尖端制程代工的背景下,台积电有望独占先进制程市场2-3年黄金窗口期。

在产能布局方面,台中F25厂规划四座厂房,首期月产能5万片,单厂年产值需达5000亿新台币才能回本。

同时,台积电在美国亚利桑那州的 2 纳米厂也在同步推进中,未来或引入更先进节点。

此外,通过定义1.4纳米标准,台积电正倒逼整个产业链协同进化,从材料、设备到封装测试,从而掌握下一代技术的话语权。

未来已来:AI时代,谁掌握制程,谁就掌控算力

在AI算力需求指数级增长的时代,芯片不再只是硬件,而是国家竞争力的核心载体。台积电的490亿美元豪赌,本质上是一场关于“制程定义权”的争夺。

当单颗高端芯片代工成本突破900美元,摩尔定律的经济效益虽在减弱,但技术领先带来的战略价值却前所未有地放大。

台积电用一场豪赌证明: 未来的科技霸权,不属于追随者,而属于敢于突破物理边界的冒险家。

而这场战争的结果,或将决定未来十年全球科技产业的权力版图。

评论列表