一、何为"江湖字"与"江湖体"

在当代书法的视野下,"江湖字"与"江湖体"已成为不可忽视的文化现象。要深入理解这一现象,需先厘清其本质特征与界定标准。

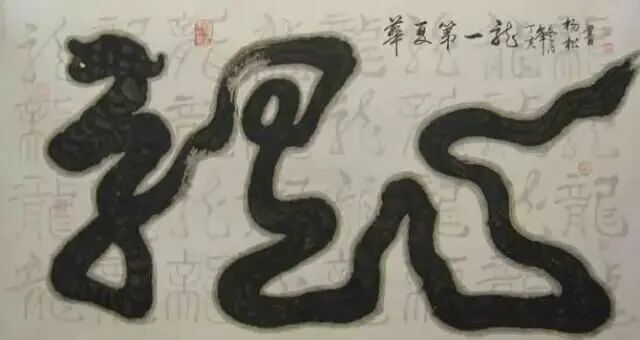

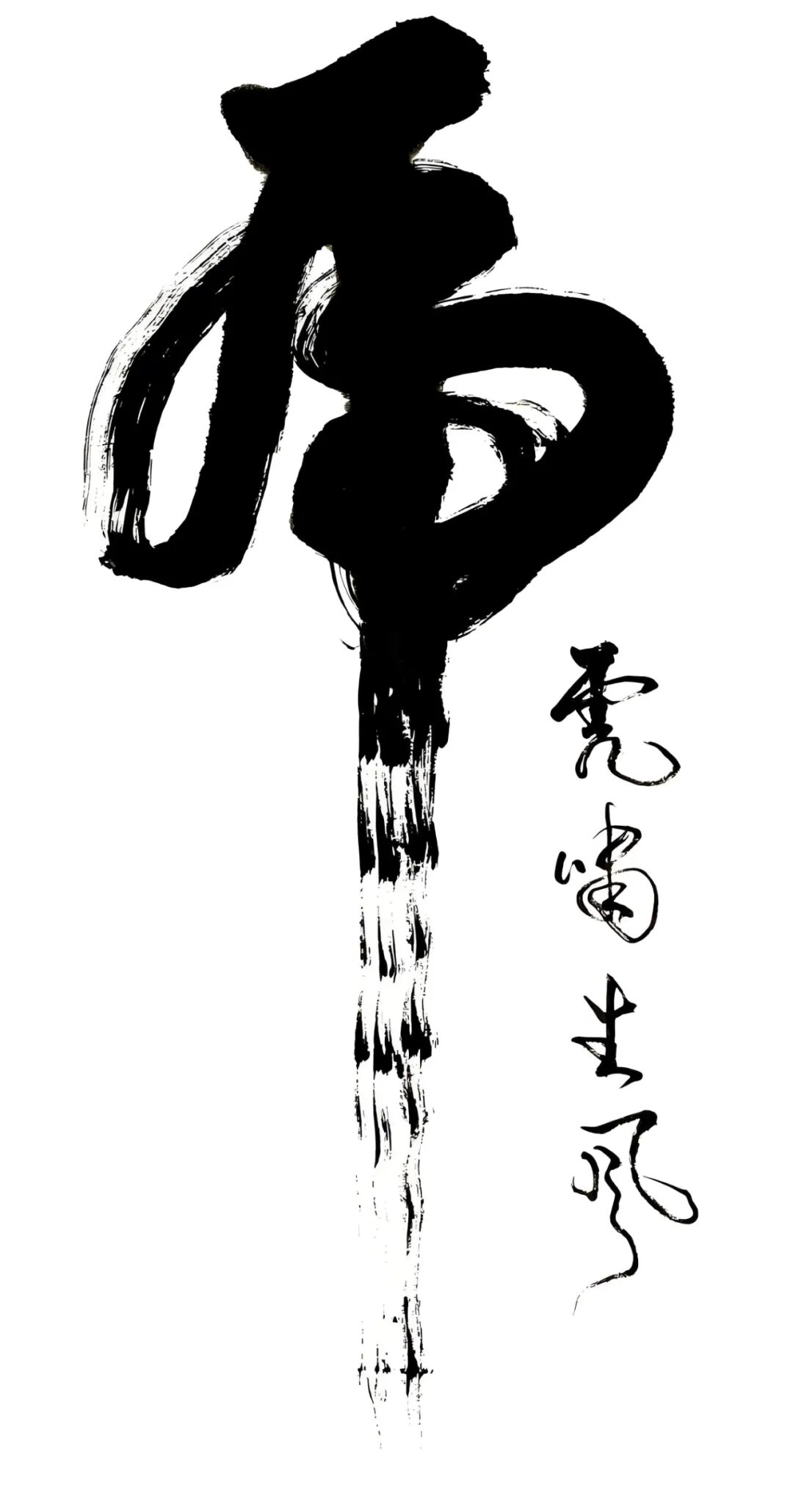

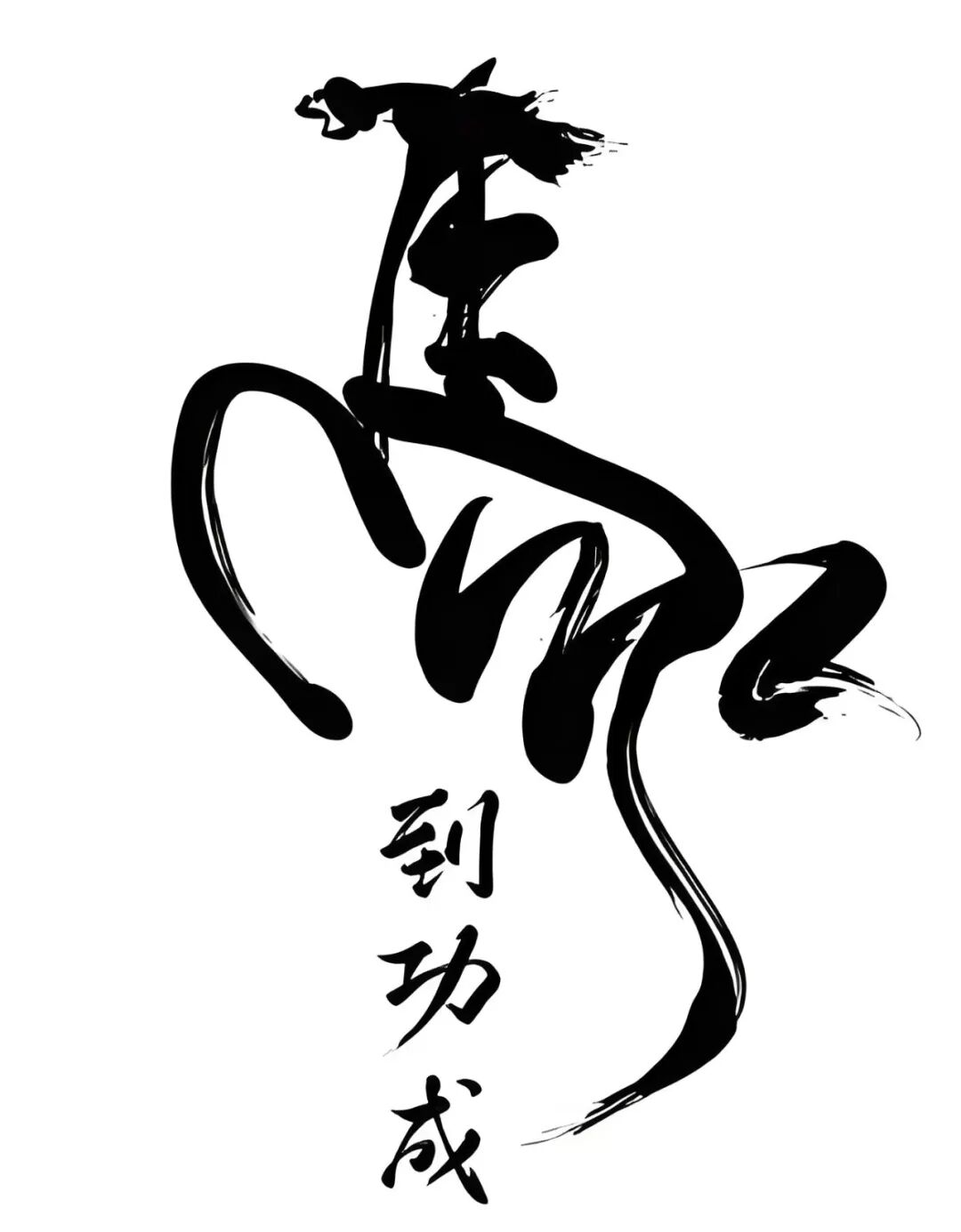

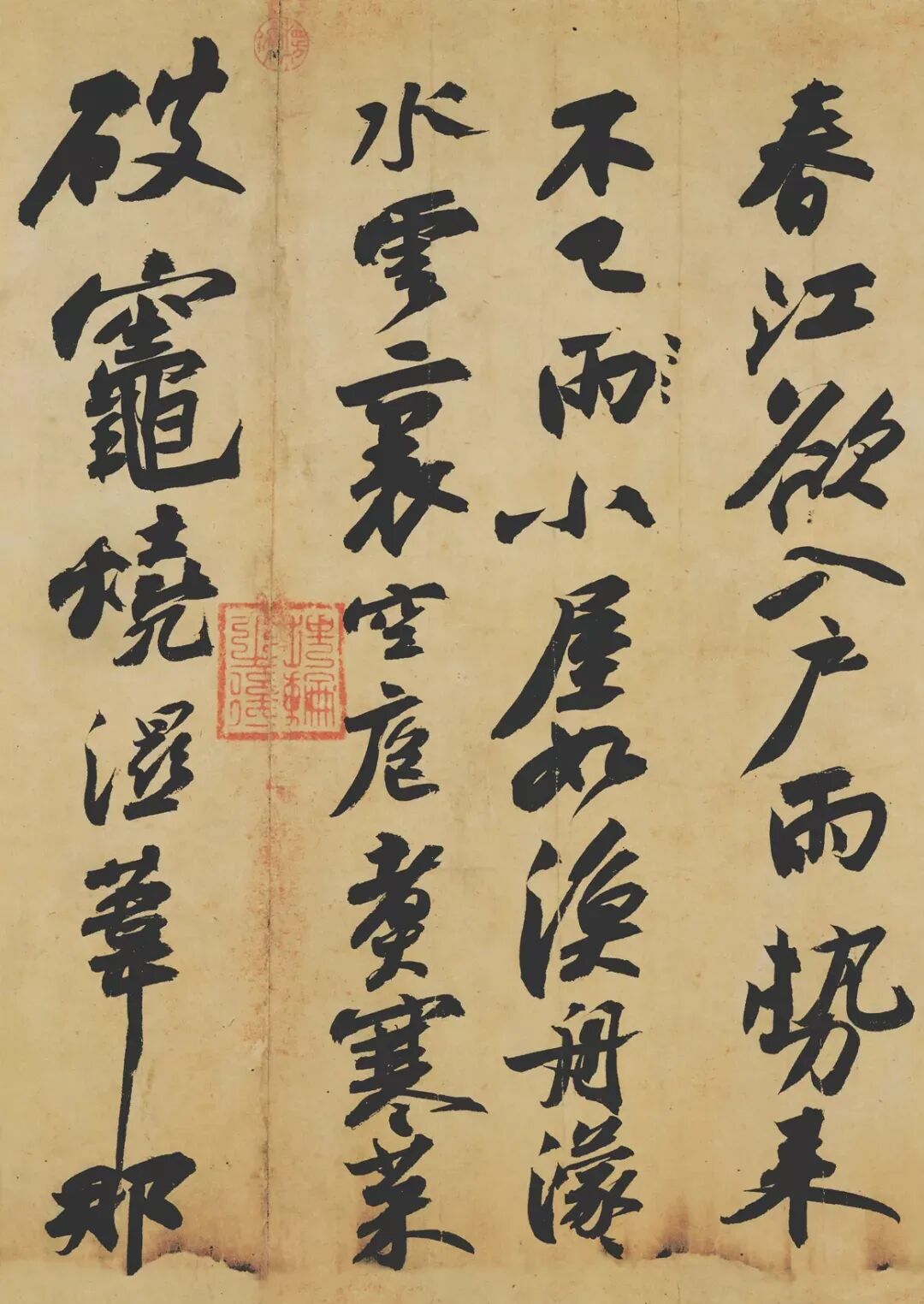

"江湖字"是对汉字结构的暴力解构。例如,为追求视觉冲击将"龙"字末笔强行拉长数倍,或把"虎"字刻意变形为猛兽形状,这种直白的象形化处理实则违背了书法美学的原则。

而"江湖体"则更进一步,形成了一套完整的视觉符号系统。其特征可概括为:用笔上的肆意妄为(如无故出现的"墨猪"状涨墨)、结字中的刻意夸张(如过分强调疏密对比)、章法上的杂乱无章,故作潇洒的牵丝连带、龙飞凤舞等。这种程式化的书写模式,本质上更接近工艺美术字,失去了书法应有的生命律动。

从书法本体论角度审视,其问题可归结为三个层面:首先是"法"的溃散 - 不仅体现在笔法混乱(如侧锋滥觞导致线条扁薄)、结字失衡(如重心偏移造成的视觉不适),更深刻的是对千年书法法度的系统性背叛;其次是"格"的失落 - 那些过度缠绕的笔画、装腔作势的飞白,暴露的是审美趣味的庸俗化,恰如古人所讥的"墨猪""枯柴";最致命的是对"意"的曲解 - 将苏东坡"我书意造本无法"的写意精神,偷换为毫无传统根基的任意妄为。

理解这组概念的关键,在于把握书法作为艺术的门槛与底线。而江湖体的根本问题,正是试图绕过必要的技法锤炼,直接追求虚妄的"风格建立"。

这种本末倒置的创作路径,不仅损害了书法艺术的本体价值,更混淆了大众的审美判断。

二、江湖体的滋生土壤与传播机制

江湖体的泛滥并非孤立现象,而是特定社会生态与技术环境共同作用的产物。其传播机制犹如一株寄生植物,在商业社会的土壤中找到了适宜的生存空间。

视觉范式的源头可以追溯到改革开放初期的文化语境。上世纪八九十年代,港台流行文化如洪水般涌入,其影视、流行歌曲海报,为刚接触外界的内地民众提供了一种"现代化"的视觉样板。

这种带有商业气息的"江湖味"审美,与传统书法形成鲜明对比,恰好迎合了社会转型期人们对新潮、个性的渴望。从街头招牌到商品包装、装饰画、十字绣、春联等,这种视觉风格逐渐渗透进日常生活的各个角落。

技术革命为江湖体提供了前所未有的传播加速度。当江湖体被制作成电脑字库,其传播便进入了自我强化的恶性循环:字库厂商为迎合市场需求而生产江湖字体 → 设计师在商业项目中为求"醒目"而频繁使用 → 海量应用场景(从饭店菜单到电商广告)不断强化公众视觉记忆 → 大众误以为这就是"书法艺术" → 市场需求进一步刺激字库开发。在这个闭环中,设计师和字库商成为关键节点,他们的选择无形中塑造着整个社会的书法审美基线。

行书成为江湖体重灾区具有必然性。楷书过于规整,难以伪装"艺术感";草书太过专业,大众难以辨识。而行书恰好处在"可读性"与"表现力"的节点上——其自然的连笔、牵丝为改造提供了巨大空间。更关键的是,行书的挥洒特性与江湖书法家的"表演"需求高度契合:手持巨笔的狂放挥舞、故作姿态的顿挫提按,在短视频时代构成了完美的视觉奇观。

颇具反讽意味的是,"丑书"与"吼书"的争议客观上为江湖体提供了生存缝隙。当大众看到学院派书家的探索性创作时,容易产生一种困惑:如果这些看似混乱的作品都被奉为书法艺术,那"江湖体"又何尝不可?这种认知混淆使得书法评价体系在大众层面趋于失效——既然看不懂王冬龄的现代书法,又凭什么批评街边"大师"的拖把字?

名人、媒体的推波助澜更是加剧了这一现象:流量逻辑偏爱具有争议性和戏剧性的内容,"吼书"的表演性远比书斋中安静的临帖更容易获得传播。

"丑书"与"吼书"的存在,正是让广大网友所诟病的“大师在流浪,小丑在殿堂”的根源!

这种传播机制折射出深层的文化断裂。当书法从文人雅士的案头走向大众消费市场,其评价标准不可避免地发生异化。

传统书法强调的"字外功夫"(学问、修养、品格)被视觉冲击力取代,"心正则笔正"的道德诉求让位于"吸睛"的流量逻辑。

江湖体恰如一面镜子,映照出传统文化在现代化进程中的适应困境——当千年书法遭遇短视频,二者的碰撞必然产生如此光怪陆离的文化现象。

三、为何“江湖体”拥趸甚众?

江湖体的流行并非偶然,其背后折射出当代社会复杂的集体心理和审美变迁。这一现象需要我们从三个层面进行深入剖析。

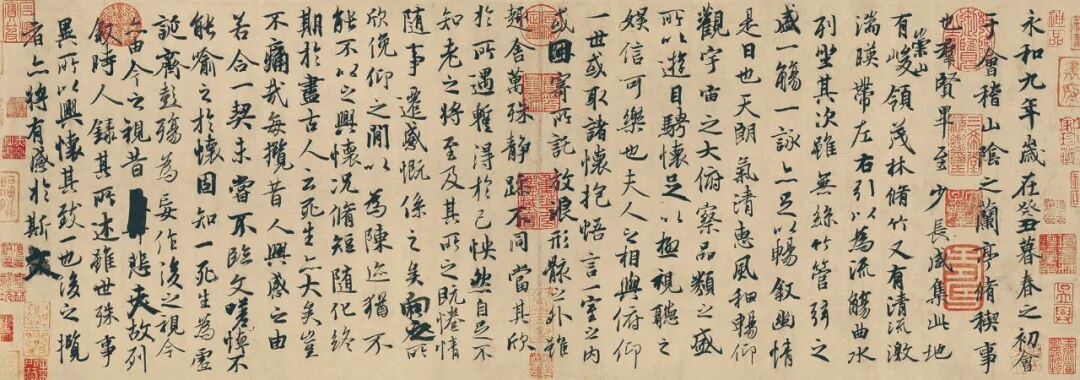

审美的"易得性"与认知门槛传统书法的欣赏需要一定的"入场券"。要领略《兰亭序》中二十一例"之"字的变化妙趣,或体会《祭侄稿》墨色由润到枯的情感轨迹,需要具备基本的书法知识和鉴赏力。这种审美门槛在快节奏的现代社会构成了认知障碍。

相反,江湖体提供了一种"文化快餐式"的审美体验——其夸张的造型、刻意的飞白、做作的顿挫,无不直白地传递着"我是书法艺术"的信号。这种审美是"直给"的,无需任何专业积累,立即就能获得"看懂了"的满足感。

社会心理的深层投射江湖体常书写的"海纳百川""天道酬勤"等内容,与其形式共同构成了一套完整的符号系统。这类作品往往追求视觉上的"大气"甚至"霸气",笔画粗重、结构张扬,暗合了部分群体对权力、成功的想象。在商业办公室、企业家书房中,这类作品成为了一种"权力美学"的视觉宣言。同时,在文化自信崛起的背景下,悬挂书法作品成为一种迅速获取"文化身份"的捷径。

当真正的文化修养需要长期积累时,江湖体提供了一种廉价的"文化速成"方案——它让持有者既能彰显"我有文化品位",又不必经历临帖读碑的艰辛过程。

媒介环境的塑造与异化短视频平台的兴起彻底改变了审美传播的逻辑。当"三秒定生死"成为流量法则,传统书法需要静观细品的特性反而成为传播劣势。江湖体却完美契合了短视频的视觉语法:挥舞巨笔的表演、墨汁飞溅的瞬间、夸张变形的字体,在小小的手机屏幕上能瞬间抓住眼球。

这种"视觉奇观"的生产与消费,形成了一套自成体系的奖励机制:点赞数、转发量成为新的评价标准,进一步强化了江湖体的传播优势。

心理补偿机制更深层看,江湖体的流行还映射出现代人的心理补偿机制。在高度规则化、理性化的现代生活中,人们潜意识里渴望突破束缚、宣泄情感。江湖体那种看似无拘无束的挥洒,恰好提供了这种心理代偿。

然而,这种"自由"是对真正书法写意精神的误读——王羲之的"潇洒"来自严格的法度训练后的超脱,而江湖体的"随意"则是对法度的无知。

理解这些心理机制,我们才能超越简单的审美批判,认识到江湖体现象背后的时代症候。它不仅仅是一种书法乱象,更是现代人生存状态和心理需求的一面镜子。

四、在对抗中寻找书法的真谛

江湖体与传统书法的关系,绝非简单的对立,而是一场关于书法本质的深层对话。二者在核心层面的不可调和,恰恰为我们提供了重新认识传统的契机。

王羲之《兰亭序》

根本对立:道与技的哲学分野传统书法追求的是"道技合一"。苏轼所言"我书意造本无法",其"无法"恰是建立在"有法"之上的超脱。而江湖体则陷入了"炫技"的泥沼,将手段误作目的。

这种对立如同中国画论中"气韵生动"与"描形摹状"的区别:前者追求精神层面的共鸣,后者停留在视觉刺激的层面。

颜真卿《祭侄文稿》

界限的价值江湖体的流行,意外地成为了传统书法的"警示牌"。当我们看到那些过度夸张的"龙"字、矫揉造作的"舞"字时,促使我们重新思考:如何才能更好地传承的书法?

苏轼《黄州寒食诗帖》

厘清江湖体与传统书法的界限,不仅是为了"拨乱反正",更是为了给真正的创新保留空间。当我们能够清晰辨别什么是"伪创新",才能更好地理解什么是"真传承"。

书法的未来,不在于对江湖体的简单否定,而在于重建一个健康的评价体系——在这个体系里,创新值得鼓励,但必须建立在对传统的深切理解之上。

五、超越批判,走向美育

"江湖体"的流行并非偶然,而是商业社会、大众心理、技术媒介与传统审美断裂共同作用的产物。这一现象折射出当代社会的深层矛盾:物质丰富与精神贫乏的失衡,技术进步与审美滞后的错位。其核心问题不仅在于书法本体的异化,更在于公共审美教育的缺失。

批判"江湖体"的最终目的,不应止于划清界限,而在于构建积极的美育体系。这一体系需要从多个层面共同推进:

首先,提升专业从业者的审美素养。字库设计师、广告创作者、工艺美术品生产者是视觉环境的重要塑造者。通过系统的书法教育、经典临摹训练,让他们真正理解汉字结构的韵律美、笔墨变化的精神性,从而在源头上提升设计品质。

其次,优化技术环境的审美导向。建议主流图片编辑、视频剪辑软件在字体库中建立分类指引,将具有传统书法渊源的字体(如颜体、楷体等)与纯视觉化的美术字体区分标注,删除那些“行书”的“江湖体”字库。

最重要的是推动公共审美教育。让王羲之的飘逸、颜真卿的雄强、苏轼的烂漫走进大众视野,需要通过创新的传播方式:比如在美术馆举办沉浸式书法体验展,在中小学开设书法美学课程等等。

书法的美育之路还很漫长,或许只有“魔法”才能打败“魔法”。朱之文可以成为“农民歌唱家”,延大海能否拜个书法名师,将来成为“农民书法家”也未尝不可。

对于广大的书法爱好者来说,需要静心临帖读碑,在横竖撇捺间感受千年文脉的延续。当我们的审美根植于经典,当我们的"眼力"在传统中得到滋养,自然能在这片喧嚣的"墨场"中保持清醒,找到属于自己的文化判断与内心平静。

评论列表