废话不多说,写这篇文章是因为看到有读者转发了相关文章。

大概意思有两种。

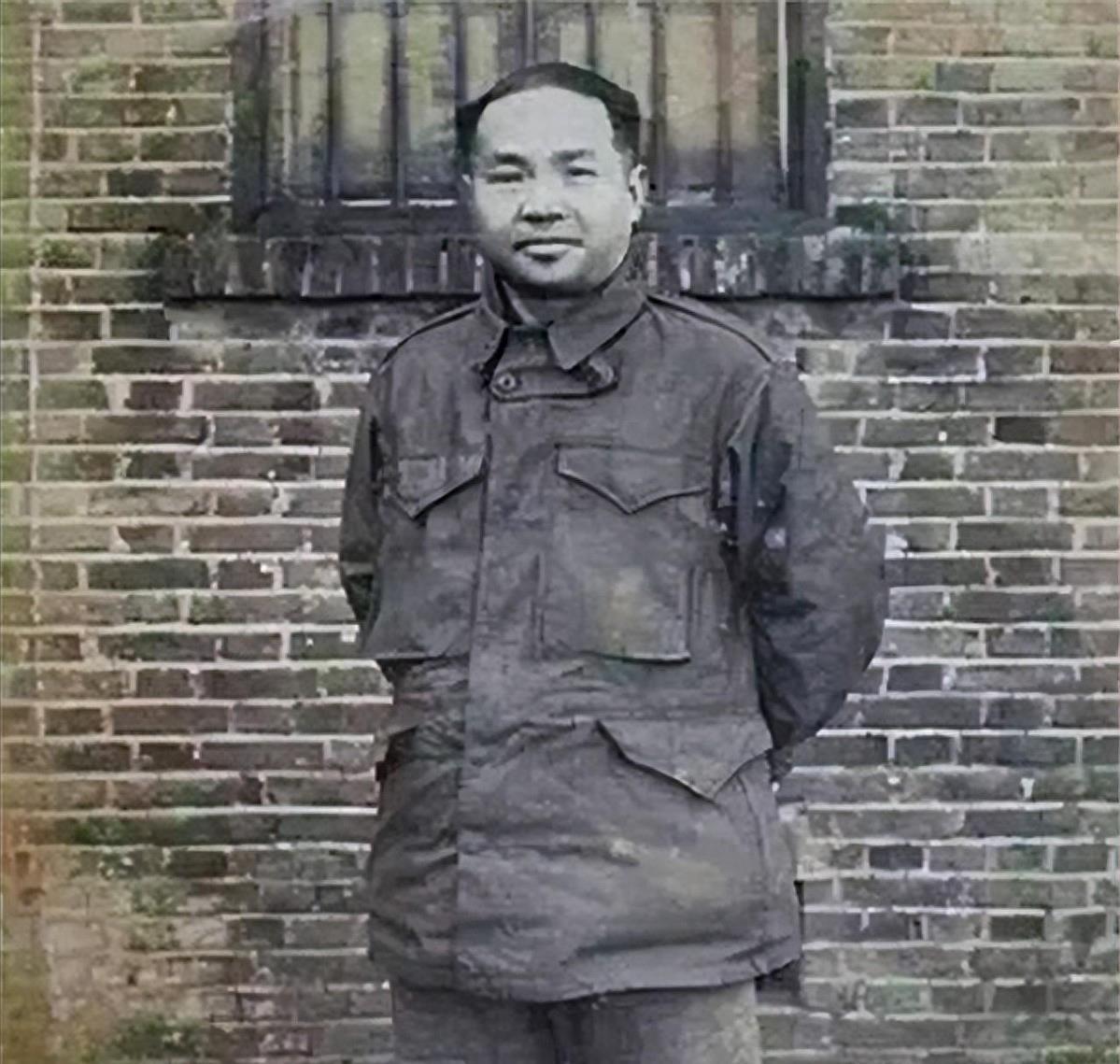

一种观点说,就是因为谷中蛟叛变导致38军失利。

另一种观点说,并不是。我来选两篇这类文章为例。

一篇文章说:

“最后是结论。38军在保守绝密作战计划方面并没有什么失误,谷中蛟叛变后提供的供词,没有对我军造成直接损伤。但在美韩军成熟、专业的情报分析能力之下,通过谷中蛟反映的基本事实,美韩军大致准确地判断出38军的打法、作战方向和兵力底数,使得美韩军从容裕如地准备,以有备打无备,造成了我军的重大伤亡。”

由于我个人文化水平比较低,毕竟才高中毕业嘛,这篇文章我没看懂作者想表达什么?从最后的结论来看,作者大概是认为谷中蛟没供出什么有价值的内容,谷中蛟的叛逃没造成多少影响。只不过是因为美韩军情报分析能力强,所以有了大致判断。

我先说结论,我文化水平低,高中毕业,所以我认为这个作者在瞎哔哔。

再看另外一篇文章前,我们先来科普什么叫情报?

情报可分为战略情报和战术情报,也可分为通信情报和人力情报。所谓通信情报,也就是开源情报啊、公开通讯啊、无线有线拦截啊等等。人力情报呢,就是从战俘、平民、渗透的特工、侦察等手段获取的情报。

谷中蛟提供的情报就属于人力情报。

情报这个东西呢,我们可以把它看成现在网上的各种信息。所以最重要的是对比、分析能力。也就是说,只有能够被印证的信息,通常才会被认为是可靠的情报。

另一篇文章呢,就比前一篇文章好一点,它认识到了美韩军获取情报,并不仅仅只是从谷中蛟处获得,实际上美军已经获得了38军要进攻白马山的情报。它是这么写的:

美国为什么又重组这个500军情组?1951年,美国的陆军安全局(ASA)和空军安全局(AFSS)实现了两项技术突破,一个是抵近拦截(GRI),另一个是低空拦截(LLI)。这些技术突破后开始实施情报拦截,并组建连接小组,从51年八月份开始组建了七个小组,到了52年就已经有了15个小组以及在汉城建立了指挥中心。情报多了,翻译工作就增加了。懂中文的不多,原想在美国招聘华人,但口音问题以及军事术语问题,并不理想。只能从台湾招聘一些。但国军与解放军的军事术语也不同,需要短期培训。同时AFSA(武装力量安全局后改为美国国家安全局)在耶鲁大学开展了一个项目,用中文培养飞机驾驶员。这个军情500组就是在这个背景下重建的。

关于七连的消息就是这个“抵近拦截”收获到的,该技术很精确,但也很麻烦,需要将电子设备投在距离敌军阵地30--50码,是专门对阵地上的前沿部队,巡逻队,岗哨等信息拦截分析的。因此7连的信息非常详细。

一看就知道,比前一篇文章强,但也存在一些问题。我引用的这两段话,第一段话里就有9处错误。我来改写一下。

美国为什么又重组这个500军情组?(不存在这个事)

为了防备中朝军队的夜袭,驻韩“联合国军”通常在其掩体前放置声音探测装置,作用是在中朝军队接近时发出警告。1951年(底),美国陆军安全局(ASA)在韩人员发现,这些设备也能接听电话。这种“地面回传拦截”(GRI)利用电磁感应原理,能够收集到一些志愿军和朝鲜人民军的通信。对美军来说,地面回传拦截必须比正常拦截更靠近志愿军阵地,有时近至35码。经过仔细评估后,美军认为是可行的。

所以我们就知道了,跟美国空军没一毛钱关系,也不是创新,是一个发现。

而低频拦截(LLI)是一个新的通信拦截装备,最初由一名军官、一名司机和一到三名在吉普车上工作的破译人员组成,后来美军认为吉普车机动性虽然好,但防护性能不行,于是就把装备放在了阵地的掩体里,通常装备到团一级。1951年11月,7个LLI小组投入使用。1952年5月,增加至10个,到1952 年10月,增至15个,到战争结束时,共有22个LLI小组投入使用。至于国民党情报人员和GRI及LLI,这是1950年的时候美国陆军部招募的文职文员,从事无线电拦截和翻译工作。为什么会找国民党呢?其实美国的华裔是非常多的,但这些美国华裔听不懂解放军人员的各种方言,所以美国人就想到了国民党。LLI小组里,也有国民党的人。

顺便说一句,我以前就跟大家讲过了,陆战1师那个华裔美军吕超然在那喊:“我是中国人。”志愿军听不懂的。我记得7年前那篇文章,至少几千人来骂我。也不想想,9兵团都是哪里的人?听得懂吕超然的广东方言吗?真是呵呵了。你以为1950年的人跟你一样,满口普通话啊。

那么美军是怎么获得38军进攻白马山的情报的呢?

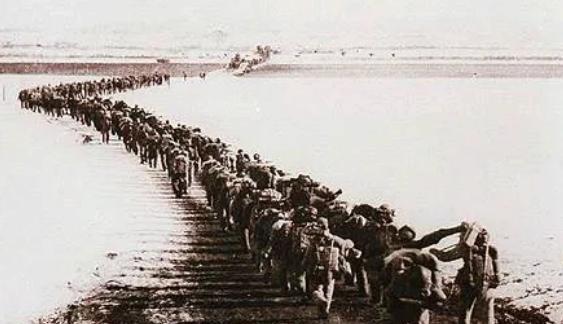

首先,美军通过目击侦察和航空侦察发现,志愿军在白马山的进攻意图十分明显。白天在开阔地目击人员的数量增加,炮兵数量增加和高射炮前移,航空侦察还发现美军第9军在该地区有记录以来车辆目击数量最多的情况。以及志愿军对几个关键地形特征进行了强有力的威力侦察和试探攻击。志愿军反侦察行动也在增加,心理战活动也明显增加。

因此,美军加强了对当面志愿军的无线电拦截,发出了志愿军可能进攻白马山的战斗警报,于是美军马上派了一个LLI小组过去。这个组拦截了志愿军大量的通信,确定了志愿军集结进攻和第一波攻击的准确时间。

在38军发起进攻前的9月底,有几名志愿军士兵在巡逻战中被俘,向美军交代了将对某一关键地形发起有限进攻的情报。美军判断为白马山。随后10月3日,谷中蛟叛逃,向美军审讯人员交代了大量的情报。10月6日上午,38军又有一名士兵叛逃,再次向美军交代了具体情报,与谷中蛟交代的情报基本一致,并提供了因为谷中蛟叛逃,进攻被推迟的情报。

通过侦察、航空照相、通信拦截和志愿军战俘及两个叛徒提供的情报的互相印证,美军情报部门得出了志愿军即将进攻白马山的准确判断,以及志愿军首次进攻的兵力部署和准确时间。

谷中蛟是发挥了重要作用的,他的供词已经和美军低频拦截的信息相互印证,得到了美韩军的高度重视。

随着战斗的开始,谷中蛟提供的情报就没用了。但是美军LLI小组在整个战斗过程中一直抵近前沿,通过低频拦截在战斗过程中了解了志愿军部队的兵力集结地,炮兵阵地方位,增援兵力大小,并根据这些通信情报来确定炮火目标,为美军炮兵和航空兵提供了强有力的支援。

一句话,在整个战斗过程中,志愿军这边,对美韩军来说,是基本透明的。

评论列表