洪武三十五年那个夏天,南京城的烟味儿飘了半个月。朱棣带着燕军从金川门冲进来时,奉天殿的火已经烧穿了顶,朱允炆就像被这把火吞了似的,活不见人、死不见尸。

后来人说起这事,总骂朱元璋偏心 —— 放着能打蒙古、能守边疆的朱棣不用,偏把江山塞给连朝堂都没摸熟的孙子,这不是老糊涂了是什么?可真翻遍《明太祖实录》里那些带着墨香的旧奏折,还有老朱跟心腹太监的对话记录才明白:他哪是偏心,是真不敢把皇位传给朱棣!甚至说,朱棣越能干,朱元璋心里越发毛。

1392 年四月,宫里的石榴花刚开得热闹,64 岁的朱元璋正在御花园里看小太监斗蟋蟀,突然见东宫的太监连滚带爬跑过来,膝盖磨得全是血:“陛下!太子殿下... 没了!”

老朱手里的蟋蟀罐 “啪” 地摔在地上,罐碎了,蟋蟀蹦出来,他却没心思管 —— 跟着太监往东宫跑的路上,他满脑子想的不是儿子没了多伤心,是三个月前朱标还扶着病体跟他说 “西安地势好,迁都过去能保大明百年安稳”,怎么说没就没了?

到了东宫,朱标躺在铺着明黄锦被的床上,脸白得跟旁边的瓷瓶似的。老朱杵在床边,看了半天,突然蹲在地上哭了 —— 旁边人都以为是白发人送黑发人难受,只有贴身伺候了三十年的老太监知道,夜里老朱对着朱标生前批过的奏折叹气:“我杀了那么多人,铺了那么多路,到头来,没人接了。”

朱标哪是普通的皇子?从 13 岁被立为太子那天起,老朱就把他当 “未来的自己” 养。洪武十年起,朝堂上的事,老朱都让朱标先拿主意:地方官上奏灾情,先送东宫;六部拟好的章程,先让太子画圈。连徐达、常遇春这些跟着老朱打天下的老将,见了朱标都得恭恭敬敬的 —— 不是怕太子,是知道这是老朱心尖上的继承人。

为了给朱标铺路,老朱更是下了狠手。胡惟庸案杀了三万多人,蓝玉案又砍了一万多颗脑袋,朝堂上能打仗、会治国的功臣,几乎被他清了个干净。有回朱标劝他 “杀太多会伤和气”,老朱没说话,让人从院子里砍了根满是尖刺的荆棘,拿刀子一点一点把刺削掉,递给朱标:“你看,这刺不削掉,你拿在手里不扎得慌?我现在做的,就是帮你把刺拔了。”

可现在,最该接这根 “无刺荆棘” 的人没了。老朱摸着那根光滑的木头,心里空落落的 —— 他怕的不是没人继承皇位,是自己花了一辈子搭起来的 “大明架子”,找不着靠谱的人来撑。

老二老三那德性,换你是朱元璋,你敢把江山给他们?有人说 “老朱就是偏心眼,儿子再差也比孙子强”,可真看看朱棣那两个哥哥的做派,换谁都得摇头。

先说老二朱樉,封地在西安。这小子小时候挺机灵,老朱还常把他抱在膝盖上教他写 “明” 字,可一到封地就变了样。洪武二十二年,陕西按察使偷偷给老朱递了封密信,说朱樉在西安城外征了三万老百姓,要盖一座比皇宫还气派的王府,老百姓刚熬过战乱,又得白天干活、晚上饿肚子,有几家都快卖孩子了。

老朱看了奏折,气得把御案上的茶杯都摔了,亲笔写了道圣旨,骂得比谁都狠:“你是想把百姓逼反,让我大明江山塌了吗?” 可朱樉根本不当回事,工程停了没几天,转头就派人去甘肃、青海抢美女,足足掳了一百多个回府,府里的房子都住不下了。后来他去平西番叛乱,竟把部落里的女子全带回王府,老朱气得要把他抓回南京问斩,还是朱标跪着求了三天三夜,才保住他的王位。最后这货因为强抢民女,被府里的侍女下了毒 —— 就这德性,要是当了皇帝,百姓还有活路吗?

再看老三朱棡,封地在太原。长得帅,骑马射箭也厉害,可心黑得吓人。洪武二十三年,他去太原就藩,路上因为厨师做的羊肉汤有点咸,当场就让人把厨师按在地上抽了四十鞭子,打得厨师浑身是血。老朱听说后,连夜写了封长信骂他:“我南征北战二十三年,杀过的人能堆成山,可唯独不敢动我的厨师徐兴祖 —— 你就不怕他在你饭里下毒,让你死都不知道怎么死的?”

可朱棡根本没听进去,到了太原更变本加厉。有次一个小吏不小心打翻了他的茶杯,他竟让人把小吏的手砍了下来,还把断手挂在府门外示众。山西巡抚把这事报给老朱,老朱气得拍桌子:“这逆子是想当暴君,毁了我辛辛苦苦打下来的江山吗?” 当即就要废了他的王位,又是朱标跑前跑后求情,才让他保住爵位。

你说,这样两个要么荒淫无道、要么残暴嗜杀的儿子,朱元璋敢把江山交给他们?他要的不是能折腾的皇子,是能让百姓安安稳稳过日子的 “仁君”—— 明朝刚建立没多少年,老百姓早就受够了战乱,再折腾下去,江山迟早要散架。

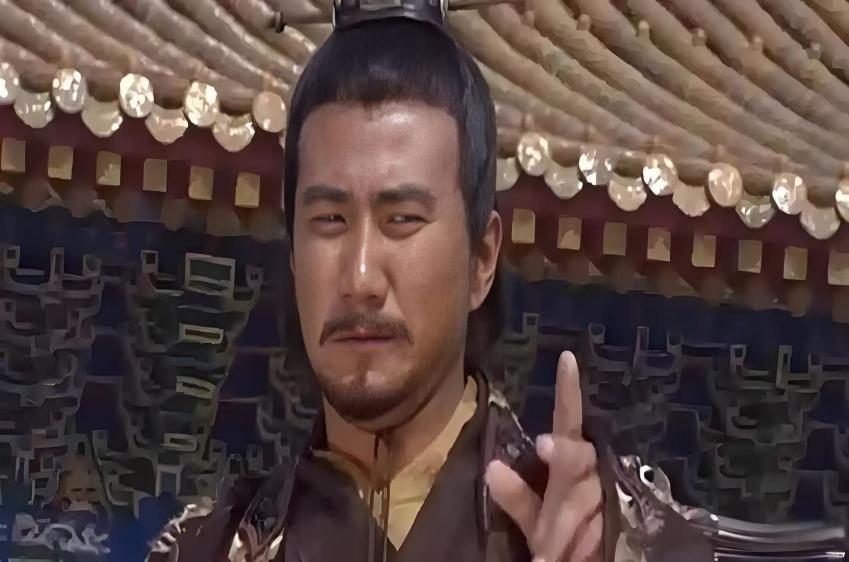

朱棣越能干,朱元璋越怕!你以为是嫌他不好?错了,是怕他太好轮到老四朱棣时,朱元璋的心情比谁都复杂。你说朱棣不优秀?那是瞎话。

小时候跟着宋濂的弟子读书,写的文章比翰林院的文官还工整;长大后跟着徐达出征,第一次上战场就亲手杀了三个蒙古兵,回来还跟老朱讲怎么排兵布阵,头头是道。洪武二十二年,朱棣率军出塞,把北元太尉乃儿不花的部落围了个水泄不通 —— 他没硬打,趁着大雪天派使者带着酒肉去劝降,最后不费一兵一卒就把乃儿不花活捉了。老朱收到捷报时,在朝堂上连喝了三杯酒,还亲笔写了首诗夸他:“肃清沙漠里,开拓旧山河。”

老朱也确实疼这个儿子。把北平这军事要地封给朱棣,还亲自去徐达家说媒,让朱棣娶了徐达的女儿徐妙云。徐妙云是京城有名的才女,不仅能帮朱棣处理公文,还会写信跟老朱问安,字里行间全是懂事话,老朱看了都忍不住跟太监说:“四儿媳比老四还贴心。”

可你猜怎么着?朱棣越优秀,朱元璋心里越慌。为啥?因为朱棣太能打,还太喜欢打了。

老朱一辈子打了无数仗,他比谁都清楚打仗的代价。当年他从濠州起兵,见多了老百姓因为战乱流离失所,所以登基后,一直想着 “让百姓休养生息”:减免赋税、兴修水利,连边境驻军都尽量不主动挑事,就怕一打仗,老百姓又要受苦。可朱棣呢?守北平的时候,天天盯着蒙古部落,跟手下将领说 “只要我在,就不让蒙古人跨过长城一步”。有次老朱劝他 “别总想着打仗,让百姓好好过几年安稳日子”,朱棣却耿直地说:“爹,蒙古人就像野草,不除根,迟早要复发。”

更让朱元璋忌惮的,是朱棣身边的姚广孝。这个和尚是老朱派给朱棣的,本想让他帮着朱棣读书,可一到北平就跟朱棣黏在一起,天天劝他 “要立大志,别只满足当一个藩王”。有次老朱召见姚广孝,问他 “在北平教老四什么”,姚广孝笑着说 “教他读圣贤书”,可老朱心里门儿清:这和尚教的根本不是圣贤书,是 “怎么才能当皇帝”!后来老朱特意把朱棣叫回南京,旁敲侧击地说 “那和尚话多,你别听他的”,可朱棣只是敷衍着点头,转头还是跟姚广孝商量事情。

老朱怕的是什么?他怕朱棣当了皇帝,就会天天打仗。到时候,老百姓刚过上几天安稳日子,又要被拉去当兵、交赋税,自己一辈子 “休养生息” 的计划就全泡汤了 —— 在老朱眼里,朱棣的 “军事才能” 根本不是优点,是 “定时炸弹”。他要的是能守成的 “管家”,不是能开疆拓土的 “将军”,朱棣越像 “将军”,就越没机会当 “皇帝”。

传位朱允炆,不是隔代亲,是朱元璋实在没别的路最后朱元璋把目光投向朱允炆,你以为是隔代亲?根本不是,是实在没别的选了。

朱允炆是朱标的次子,性格跟他爹一样温和。小时候朱标处理政事,他总在旁边帮忙整理奏折,还会跟朱标说 “这个地方是不是可以再宽一点,让百姓少受点苦”。有次老朱问他 “要是你当了皇帝,叔叔们不服你怎么办”,朱允炆说 “先跟他们讲道理,要是不行,就用礼数约束他们,实在没办法了,再派兵”,老朱听了点点头,觉得这孩子跟朱标一样,是个“仁君苗子”。

更重要的是,传位给朱允炆符合 “嫡长子继承制”。老朱这辈子最看重 “规矩”,朱标是嫡长子,朱允炆是嫡长孙,传位给朱允炆,既能堵住大臣的嘴,又能延续自己的 “休养生息” 计划。为了让朱允炆坐稳皇位,老朱又干了两件狠事:一是把朝堂上可能威胁朱允炆的大臣几乎杀绝,连傅友德、冯胜这些跟着他打天下的老将都没放过;二是把藩王们叫到南京,当着朱允炆的面警告他们 “好好守边疆,别想着插手朝堂的事,不然别怪我不客气”。

可老朱千算万算,漏了最关键的一点:朱允炆太年轻,没经历过朝堂斗争。1398 年老朱去世前,拉着朱允炆的手说 “我把该拔的刺都拔干净了,你只要好好待百姓,江山就能稳”,可他没告诉朱允炆,那些手握兵权的叔叔,才是最大的 “刺”。

朱允炆继位后,在齐泰、黄子澄的怂恿下仓促削藩。先把周王朱橚废为庶人,又把湘王朱柏逼得自焚,接着就是代王、岷王 —— 短短一年就削了四个藩王,还派人去北平监视朱棣。朱棣本来还在犹豫,可看到弟弟们的下场,终于下定决心造反。

后来有人说 “朱元璋要是传位给朱棣,就不会有靖难之役了”,可你换个角度想:朱元璋敢赌吗?他怕朱棣当了皇帝天天打仗,怕老百姓又要受苦,更怕自己一辈子的心血付诸东流。只是他没想到,自己精心算出来的 “安稳局”,最后还是成了一场空。

说到底,朱元璋不是不喜欢朱棣,是不敢赌 —— 他赌不起大明的江山,更赌不起百姓的安宁。可历史就是这么讽刺:你越怕什么,就越会来什么。

评论列表