标签: 地震

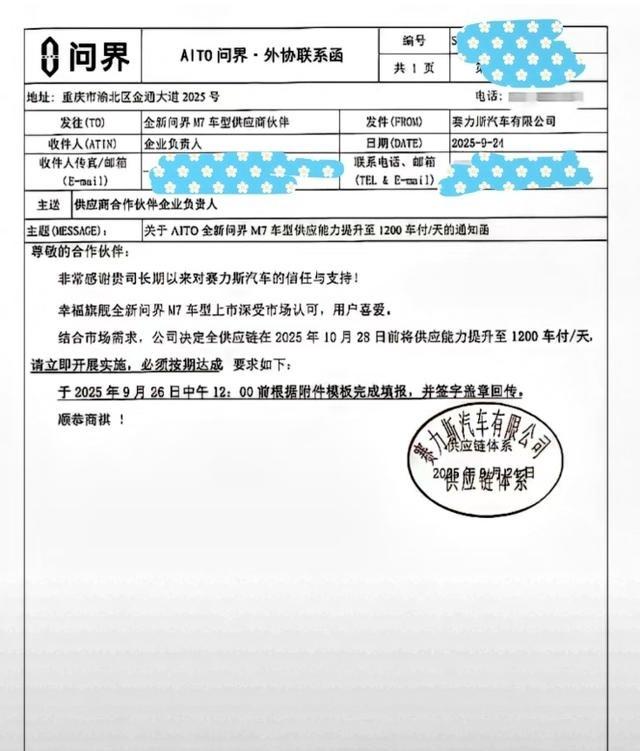

这是怎么了?整个新能源汽车圈都要地震了!赛力斯直接给所有供应商发了死命令——10

这是怎么了?整个新能源汽车圈都要地震了!赛力斯直接给所有供应商发了死命令——10月28日前必须把问界M7供应能力拉到每天1200台。这是什么概念?相当于每月要造3.6万辆车,比董事长之前说的3万台目标还要狠!其他车企看到这消息估计腿都软了,这根本不是来竞争的,是来掀桌子的!赛力斯这家重庆企业,平时低调得很,突然间就给供应商甩出一份联系函,语气硬邦邦的,直奔主题:10月28号之前,全供应链必须把问界M7的供应能力提到每天1200辆。别小看这个数字,按30天算,一个月就是3.6万辆,这不光超出了他们董事长张兴海之前放的风的3万台目标,还直接把整个中大型SUV市场的天花板给戳破了。想想看,订单堆在那儿,小订量已经攒到23万辆,大定一周就破6万,这火爆程度,搁谁身上都得急眼啊。话说回来,这事儿得从问界M7的上市说起。9月底全新款M7一亮相,市场反应就跟炸了锅似的。门店里天天人满为患,每家店一天接70到80个订单,看车的人比平时多出一倍有余。不是吹,这订单量不是空穴来风,实打实的用户反馈。赛力斯一看这架势,立马行动,联系函里白纸黑字写着“立即开展实施,必须按期达成”,没半点商量余地。为啥这么刚?因为手里攥着23万张订单,这相当于别人家几年销量总和。要是跟不上,供应商直接出局,赛力斯自己也得栽跟头。结果呢,供应商那边估计灯火通明,物料协调、设备调试,全链条都得加码。这个日产1200辆的目标,听着简单,落地起来可不是闹着玩的。月产3.6万辆,意味着从电池到座椅、从车身到内饰,每一个环节都得同步提速。赛力斯没含糊,直接把核心供应商拉到工厂周边建厂,还派团队驻点盯着进度。这不是小打小闹,是真金白银砸进去的40亿超级工厂在发力。凤凰工厂里头,3000多台机器人嗡嗡转着,关键工序自动化率100%,焊接涂装总装全智能化。这样的硬实力,让他们从订单到交付的周期缩短到别人一半时间。新M7发布才三天就开始交车,这速度搁特斯拉头上当年都得服气。M9每月稳超万台,M8也保持两万辆节奏,整个问界品牌交付能力直接拉满。对比其他车企,这冲击波可不小。理想L7一个月卖1.8万台,极氪001也就1.5万,在M7这个产能面前,简直不够塞牙缝。那些还在靠意向金和小订量玩数字游戏的企业,现在一看赛力斯的底牌,估计得赶紧盘点自家库存。赛力斯这波操作,明摆着要通吃30万级SUV市场。不是说别人不行,而是人家用实际行动告诉你,新能源赛道下半场,比的不是谁发布会吹得响,是谁真能把车稳稳交到用户手里。订单多不稀奇,关键是转化率和交付时效。赛力斯这几年从零部件起步,转型整车制造商,靠的就是这条供应链铁链子,现在一拽,整个圈子都得跟着动。这背后是整个行业的警钟。2024年问界M7累计交付19.7万辆,占品牌总销量的半壁江山,这数据不是天上掉的,是用户认可度和产能匹配的结果。供应商接到函件后,很多人连夜调整生产线,电池厂加班调试电机,座椅厂优化缝纫流程。截止10月底,供应链基本跟上,M7日产稳定在1200台左右。这样的效率,让赛力斯全年营收冲到1442亿,总资产755亿,还扭亏为盈。搁在国际上,特斯拉ModelY当年产能爬坡也花了好几个月,赛力斯一个月内就搞定,这执行力搁哪儿都算标杆。当然,行业洗牌不是空谈。其他车企反应过来后,得加紧补课。理想、蔚来这些,销量数据亮眼,但交付瓶颈一直是个痛点。赛力斯用M7证明,营销噱头过时了,用户要的是实车。凤凰工厂的自动化不是摆设,它让生产从人工依赖转向智能协同,成本降下来,质量稳上去。供应商圈子里,现在谁敢掉链子?出局的代价太大。整个新能源车市场,30万级SUV份额本来就有限,M7一插队,直接把蛋糕切走大半。2024年国内中大型SUV销量120万辆,同比增长18%,问界系列占了不小一块。这波操作,让人看到新能源车的真谛:不是比谁订单虚高,是比谁交付靠谱。赛力斯用日产1200台的底牌,教了所有人一课。供应商扛住了,市场吃下了,行业往前推了一大步。其他车企腿软不是没道理,这不是竞争,是直接重塑规则。谁掌握交付,谁就赢下半场。赛力斯这回,玩得真绝。

中国天灾时,敌国为何不趁机入侵?那你可能不知道,08年汶川地震时,中国所有边境

中国天灾时,敌国为何不趁机入侵?那你可能不知道,08年汶川地震时,中国所有边境部队一级戒备,精锐尽出,严阵以待,你以为,这些准备是给谁看的?都是因为历史教训太沉重!1900年夏,北方义和团运动搅得清廷焦头烂额,南方又遭特大洪涝,长江堤坝多处溃决,灾民流离失所。清政府忙着调兵赈灾、镇压内乱,根本无暇顾及沿海防务。八国联军却瞅准这个空档,以“保护使馆”为名,从天津大沽口登陆,一路向北京推进。他们拿着早已测绘好的京畿地形图,避开清军薄弱防线,仅用两个月就攻破北京城——那些地图,竟是此前列强以“考察水利”名义,在华北灾区偷偷绘制的。这场灾难与入侵的叠加,让中国付出了割地赔款的惨痛代价,也成了刻在民族记忆里的第一道伤疤。1911年秋,长江流域再次爆发水灾,湖南、湖北等地农田被淹,粮价飞涨,民众暴动频发。就在清政府调集漕运总督的部队南下救灾时,列强军舰突然密集出现在长江中下游水域。英国皇家海军“韦茅斯”号直接开进武汉江面,以“保护侨民”为由,要求清政府开放沿江炮台控制权;日本则趁机在上海扩大租界范围,还以“赈灾”名义派陆战队登陆,实则接管了部分铁路沿线的防务。那时的中国,天灾未平,外患又至,脆弱的国防在列强面前形同虚设。1931年,长江、淮河同时泛滥,灾区覆盖半个中国,仅湖北一省就有300多万人无家可归。日本一方面假意派“救援队”进入灾区,队员却背着测绘仪器,白天给灾民发粮食,晚上偷偷丈量河流宽度、记录桥梁承重数据;另一方面,关东军在东北频繁军演,趁着国民政府全力救灾、对东北防务放松警惕的时机,于9月18日突然发动袭击。那些在灾区测绘的地图,成了日军进攻沈阳、长春的精准导航,不到半年就占领了东北全境。这场“天灾助侵略”的悲剧,成了后世中国应对灾害时,始终紧绷防御之弦的重要原因。2008年5月12日,汶川地震的震波刚过,全国救援力量向四川集结的同时,西北边境的雷达站就亮起了红灯。原本轮休的操作员全部返岗,雷达扫描范围扩大了200公里,对空监控频率从每小时3次提升到每分钟1次。新疆军区某装甲旅接到命令后,仅用3小时就完成了坦克检修和弹药装填,车队沿着边境公路展开巡逻,履带碾过戈壁的声响,在寂静的荒原上格外清晰。没人知道这些部署,电视里播的是空降兵冒死跳伞进震中的画面,报纸上写的是医疗队抢救伤员的事迹,但这条隐藏的防御线,却像盾牌一样护住了救灾的后方。同年5月16日,日本救援队抵达成都,准备前往青川灾区。迎接他们的除了民政官员,还有两名身着便装的联络军官,他们手里拿着详细的行动路线图,每一个停留点、每一次物资交接都标注得清清楚楚。救援队想偏离路线去查看一处桥梁受损情况,立刻被礼貌拒绝:“那里属于救灾核心区,暂不对外开放。”不仅如此,灾区周边的无线电频段也受到管控,任何未经报备的信号都会被监测,防止有人借救灾之名窃取地理信息——这些措施,都是从1931年的教训里总结出的经验。2020年初,新冠疫情最严重时,全国多地实施封闭管理,印度却在中印边境加勒万河谷地区增加兵力,频繁组织巡逻。中国边防部队的反应迅速而坚决:驻守高原的某边防团,在零下25摄氏度的严寒中,将哨所警戒范围向外扩展了5公里;后勤补给车队顶着暴风雪,把棉衣、食品和取暖设备运上海拔4600米的点位,确保每个哨位都有足够的物资坚守。那时国内正忙着建方舱医院、抢运医疗物资,但边境线上的对峙强度丝毫未减,官兵们在雪地里站成队列,用坚守告诉外界:中国不会因内部困难而放松防御。2021年7月,河南遭遇特大暴雨,郑州、新乡等地被洪水围困,全国消防力量紧急驰援。与此同时,东南沿海某海军基地里,原本计划休假的舰艇官兵接到通知后,两小时内全部返回战位。驱逐舰“厦门舰”快速完成燃油和淡水补给,护卫舰“柳州舰”装填防空导弹,军港内的拖船来回穿梭,协助舰艇调整泊位,随时准备应对突发情况。这些动作没有任何公开报道,却形成了一种无声的威慑——任何试图趁火打劫的势力都清楚,中国的救灾与防御,从来都是一体两面。中国国防预算在天灾时出现峰值,不是没有原因的。救灾需要调动大量人力物力,国家防御体系不能有丝毫漏洞,从历史上的被动挨打,到如今的主动戒备,每一次调整都是对教训的回应。那些在灾区外默默坚守的部队,那些看不见的监控与管控,都是为了避免重蹈“天灾遇外侵”的覆辙。信源:当一个国家发生天灾,其他国家国为什么不趁虚而入——度小视

![家人们谁懂啊!十一返程的卧铺车厢,我直接瞳孔地震![doge]下铺两对小情侣,简直](http://image.uczzd.cn/18371917093064652767.jpg?id=0)