标签: 俄乌军事动态

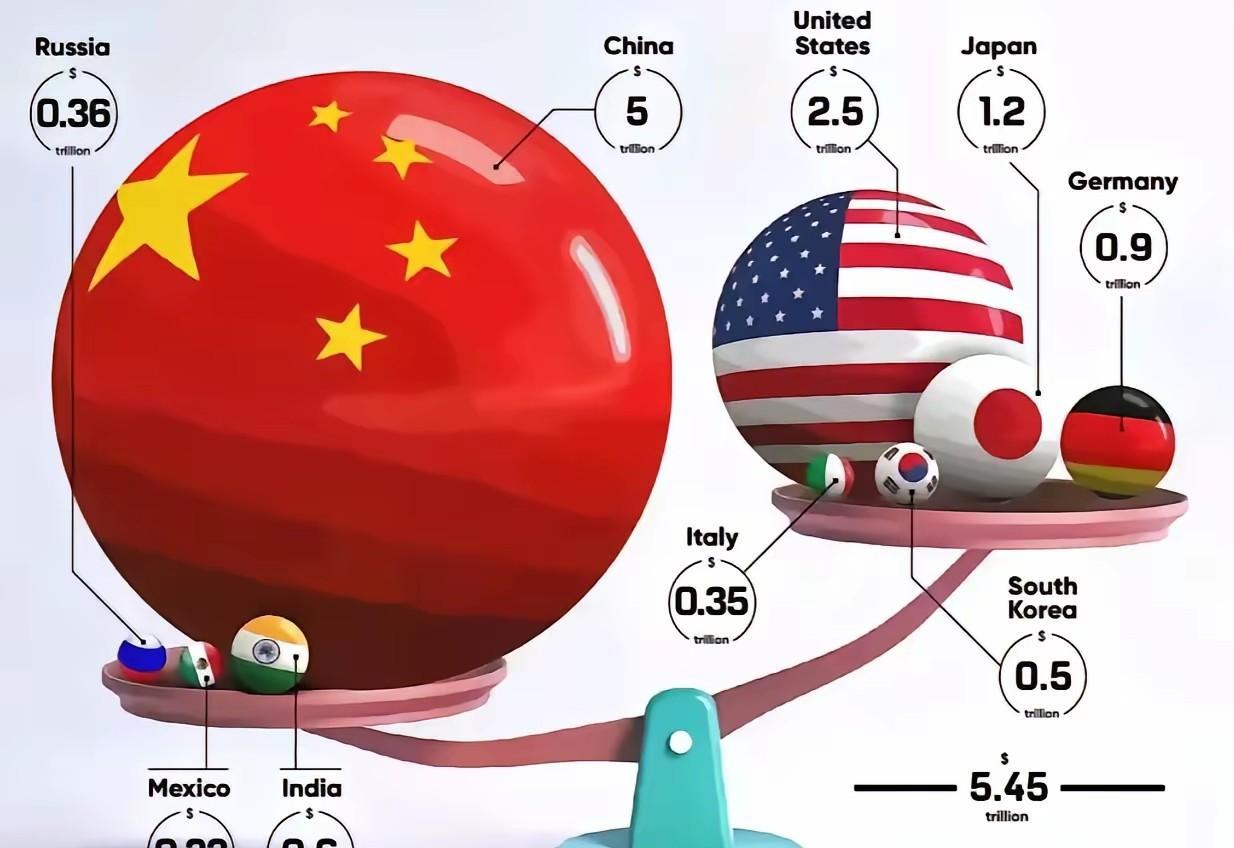

你可知一场战争到底有多烧钱?假如开战中国每人捐1000元,1.4万亿军费在现代战

你可知一场战争到底有多烧钱?假如开战中国每人捐1000元,1.4万亿军费在现代战争中能打多久呢?其实战争这件事可怕的是,打仗可能不仅会花过去攒的钱,现在用的钱,还要花未来挣的钱。夜里一枚导弹呼啸而出,砸中目标瞬间灰飞烟灭,那笔全国上下每人挤出的千元捐款,就这么没了。假如真打起来,这1.4万亿军费堆起多高?够撑几个月,还是眨眼就空?导弹、飞机、航母,这些玩意儿造出来就贵,用起来更费钱。拿美国那战斧导弹说,一发得130万美元,折合人民币上千万,扔出去等于丢掉一栋小楼。俄罗斯在乌克兰那边,苏-34飞机本该带高精导弹,现在兜里紧,只能挂老式炸弹扔,风险大,损失多,一架下去就得花大把银子修或换。这些装备不是摆设,得养着、运着、补着,士兵吃喝、油料弹药,全是真金白银。后勤这块儿更耗神,坦克开一趟,油钱几万块;飞机飞一圈,维护上百万。俄罗斯那边,T-14坦克吹得响,可零件跟不上,造不出几辆,只能拉老T-62上阵。乌克兰战场上,连二战老古董装甲列车都拖出来了,先进货用不起,就靠这些顶着。历史上也这样,16世纪查理五世跟奥斯曼和法国干架,一场仗就吃掉一年黄金收入八成多,军队欠饷,国库空空。而升级到区域战,每天126亿,只够111天,不到四个月。导弹齐飞,舰艇出动,情报分析,训练新兵,这些加一块儿,钱像沙子漏。俄罗斯在乌克兰干到现在,每天平均857百万美元,三年多烧掉上千亿,经济都喘不过气。要是全面开打,每天315亿,44天就见底,一个多月完事。坦克炮火全开,空军海军齐上,资金得覆盖吃喝拉撒到高端科技,全线拉满。美国当年打伊拉克,每天9亿美元,几年下来总成本近3万亿,折合人民币撑不住两年。阿富汗那场20年,2万多亿美元,要是分给老百姓,能管好多年医疗。这1.4万亿搁平时,够建多少医院、市场,修多少路,让老百姓日子更好过。战争这东西,烧的不是现钱,还得搭上未来。俄罗斯开战后,卢布跌三成多,外汇储备一半冻结,工厂转产坦克,民用拖拉机没人管,庄稼烂地里。老百姓超市买牙膏都贵一截,物价飞,钱不值钱。打完仗,经济缓几年都难回血。这钱花在刀刃上,才对得起老百姓汗水。俄罗斯再耗,怕是喘不上来劲儿。历史告诉我们,和平日子来之不易,得珍惜。我们国家资源有限,更得精打细算,发展经济,改善民生,让每个人过上好日子。

苏-75时隔多年后再次亮相,俄制苏-75“将死”隐身战斗机近日曝光,研发进程引关

苏-75时隔多年后再次亮相,俄制苏-75“将死”隐身战斗机近日曝光,研发进程引关注。说起俄罗斯的航空工业,总让人觉得像过山车一样起伏不定,尤其是第五代战斗机这个领域。苏-75这个项目,从2021年莫斯科航展上首次亮相开始,就一直吊着不少人的胃口。那时候它被包装成一款廉价出口型隐身战机,单引擎设计,目标直指美国F-35的市场空白。四年过去了,10月初突然冒出一张照片,把这事儿又拉回公众视野。照片里,苏-75原型机就停在苏-57旁边,涂装颜色跟苏-57一脉相承,看起来像是在做整合测试。这张图是联合飞机制造公司(UAC)在10月3日发到Telegram上的,瞬间在军迷圈炸锅。很多人直呼“终于动静了”,但也有人怀疑这是旧照翻新,毕竟俄罗斯的项目总爱玩这种欲擒故纵。先捋捋苏-75的来龙去脉。它全名叫Checkmate,翻译成“将死”,这名字就透着股狠劲儿,暗示它能在棋盘上快速结束战斗。设计理念很简单:用苏-57的技术基础,简化成单引擎版本,降低成本到F-35的一半左右,大概3000万美元一架。俄罗斯人瞄准的买家是那些预算有限但想升级空军的中东和亚洲国家。基本参数上,它的最大速度能到1.8马赫,航程3000公里左右,实用升限17000米,能带7吨武器,包括空对空导弹和精确制导炸弹。雷达是AESA有源相控阵的,隐身涂层也借鉴了苏-57的经验,整体上定位成多用途平台,能打空战也能对地支援。出口导向很明显,俄罗斯自己空军用不着太多这种轻型机,他们的重头还是苏-57和未来的第六代概念。这张新曝光的照片为什么这么引人注目?因为它标志着项目可能从纸面转向实机测试阶段。照片拍在远东的KNAAPO工厂附近,原型机看起来完整,起落架和进气道都齐了,旁边苏-57是现役型号,已经在乌克兰方向投入实战验证。俄罗斯官方没明说这是飞行版,但业内分析认为,这至少是地面滑行测试的准备。想想看,2021年航展上那是个木质模型,摆那儿主要是秀肌肉,吸引订单。现在四年过去,原型现身,说明资金和技术链条没彻底断掉。尽管西方制裁咬得紧,俄罗斯还是靠本土供应链硬扛,发动机用的是AL-41F1系列,或者升级的“产品30”,推力能到18吨级,够用。研发进程这块,说实话挺坎坷的。原计划2023年首飞,2025年量产,现在看都得往后拖。制裁是最大拦路虎,进口芯片和复合材料受限,俄罗斯只好自力更生,重做电子系统和航电。罗戈津时代推得猛,但后来换人,优先级给了苏-57的升级版。苏-75本质上是苏-57的“穷人版”,共享30%的零部件,降低风险。但实战反馈显示,苏-57在低强度冲突中暴露了电子战和传感器融合的短板,这些问题苏-75也得继承。俄罗斯声称它有模块化设计,能根据客户需求定制,比如加装无人机接口或无人驾驶模式,做成“忠诚僚机”跟苏-57配对用。这听起来高大上,但落地难,测试数据还没公开,隐身性能到底行不行,得等实飞验证。国际上,这玩意儿对潜在买家的吸引力不小。印度HAL公司最近表态,说愿意跟俄罗斯合作开发苏-75变型,取代老化的米格-21。印度空军正纠结第五代机采购,拒绝苏-57后,转向这个更便宜的选项。航程3000公里,能覆盖伊朗上空,这对中东买家来说是卖点。土耳其、沙特和阿联酋早几年就谈过,越南也表现出兴趣,因为他们需要对抗南海的压力。俄罗斯推销时总强调“性价比高,不像F-35那么娇气”,维护成本低,适应热带环境。但现实是,出口订单零星,地缘政治风险高,谁敢轻易下单?乌克兰冲突加剧了西方阵营的警惕,任何买俄罗斯武器的国家都得掂量制裁后果。从技术角度挖深点,苏-75的单引擎选择是双刃剑。一方面,重量轻、油耗低,适合中小国家空军;另一方面,推重比刚好在1.0左右,机动性不如双引擎的F-22。武器舱设计能塞6枚中距导弹,隐身时外部挂架收起,但载弹量比苏-57少。俄罗斯在航展上吹嘘它有AI辅助决策,能自主渗透敌方防空,但这更多是概念,实际集成得等软件成熟。跟中国FC-31比,苏-75更偏出口,价格亲民,但传感器技术落后一步。中国那款已经出口印尼,俄罗斯还卡在原型。整体看,第五代领域俄罗斯确实落后,F-35全球卖了上千架,苏-57才76架,苏-75更别提。但这张照片至少证明,项目没死透,俄罗斯航空工业的韧性还在。展望未来,研发进程会怎么走?俄罗斯计划2025年底出第一个飞行原型,2027年小批量生产。但地缘形势变数大,冲突持续,资金优先军援,民用出口受阻。UACCEO切梅佐夫说过,航程能优化到2900公里,但交付时间模糊。印度合作可能是突破口,如果HAL加入,能分担成本和技术。越南那边,空军升级计划中苏-75是备选,跟苏-30MKI混编。沙特对隐身机需求旺,但他们也看美国CAAT项目。俄罗斯得证明苏-75不只是秀场道具,得有实战潜力。

中国一定要做好最充足的准备,一旦俄罗斯打赢了,我们必须在这两件事情上,做好最充足

中国一定要做好最充足的准备,一旦俄罗斯打赢了,我们必须在这两件事情上,做好最充足的准备,以备不时之需!俄罗斯要是赢了,军事影响力肯定往东欧、中亚甚至北极那边扩,历史上的事儿都摆着呢,1969年中苏在珍宝岛干了一架,苏联直接在边境摆了上百万兵,逼得中国搞“三线建设”,往大山里搬工厂。现在俄罗斯的“匕首”高超音速导弹、“卡-52”直升机这些新家伙,说明人家军事技术还是厉害。中国得赶紧把军事现代化搞起来:歼-20隐身战机、076两栖攻击舰、东风-41洲际导弹这些“大杀器”已经有了,但在人工智能、量子通信、激光武器这些高科技领域还得加油。2025年国防部说要多练新装备,搞无人化作战,解放军现在正从“人海战术”往“高科技打法”转,另外,俄罗斯要是赢了,在中亚挖石油、北极航线这些事儿上,可能跟中国抢生意,得防着点。俄罗斯要是赢了,国际地位一高,可能就跟中国谈条件了,现在中国从俄罗斯买的能源占65%,2025年第一季度从俄进口的原油就占了35%。不过中国也聪明,开始多从中东、非洲买油,还跟俄罗斯搞北极能源走廊、天津炼油厂这些项目,跟沙特、伊拉克也签了长期合同,就是怕俄罗斯“坐地起价”。新能源也得抓紧搞,2025年中国光伏、风电装机容量都超15亿千瓦了,可再生能源占比要提到40%。跟德国汽车大厂一起建超级工厂,技术互补,既少烧油,又给经济安全上了保险,还得防着俄罗斯拿能源当筹码,得全球布局,别光指着俄罗斯。俄乌这仗,说白了就是大国抢地盘,俄罗斯要是赢了,中国不光得防着地缘上的压力,还得面对全球权力重新洗牌的挑战,历史经验告诉我们,没有永远的朋友,只有永远的利益。苏联当年跟中国称兄道弟,1969年不也翻脸了?现在中俄合作挺好,但利益上肯定有分歧。中国得保持清醒:别跟俄罗斯“绑死”,也别被西方“吓破胆”,通过金砖机制、上合组织多交朋友,跟欧盟的“全球门户”计划也合作,在非洲、拉美搞基建,既竞争又合作。同时,别跟俄罗斯搞得太近,外交上得“走钢丝”,在多极格局里稳住。说到底,大国崛起没顺路,但只要把国家实力搞扎实了,就能稳稳当当往前走,枪杆子硬是底气,外交手段是智慧,经济安全是命根子。中国早就未雨绸缪了:海军舰艇“下饺子”、歼-20批量服役、东风导弹升级,这些动作都是为最坏情况准备的,真正的安全,永远得靠自己!

美前高官警告:若动用战斧导弹,美俄数小时内开战,可能引发核战。近日,

美前高官警告:若动用战斧导弹,美俄数小时内开战,可能引发核战。近日,美国计划向乌克兰支援“战斧”巡航导弹,美国前国防部长顾问道格拉斯·麦格雷戈对此深感担忧。麦格雷戈警告美国:如果乌克兰使用“战斧”导弹,可能引发俄美之间的核大战。这可不是普通的军援升级。与之前提供的“海马斯”火箭弹或ATACMS战术导弹不同,“战斧”巡航导弹是一个完全量级的战略武器。它的射程超过1600公里,意味着乌克兰军队可以从本土安全地带,打击俄罗斯境内几乎所有具有战略价值的目标,包括莫斯科的指挥中心、军事基地,甚至是核设施。这从根本上改变了冲突的性质,从一场区域性的领土争端,演变成了对俄罗斯国家生存的直接威胁。问题的核心就在这里,这已经触碰了莫斯科反复强调的“红线”。麦格雷戈的警告并非危言耸听,他的担忧建立在一个极其危险的军事逻辑之上。一旦乌克兰发射一枚“战斧”导弹,俄罗斯的预警系统几乎会瞬间捕捉到信号。但在导弹飞行的初期阶段,克里姆林宫无法判断其弹头是常规炸药还是核武器,更无法准确预判其最终目标是军事基地还是城市。在俄罗斯“先发制人”的核学说框架下,面对这种无法承受的未知风险,留给决策层反应的时间可能以分钟计算。他们最理性的选择,或许就是按照最坏的情况来准备,一场误判就可能引发连锁反应,让核大战的阴影在几小时内成为现实。这种担忧并非空穴来风的恫吓。俄罗斯方面,从普京到外交部发言人,已多次明确表示,西方国家向乌克兰提供远程打击武器,并允许其用于攻击俄罗斯本土,将被视作北约直接参战。莫斯科的耐心正在被一点点消磨,而“战斧”导弹的出现,很可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。这不仅仅是武器性能的跨越,更是政治信号的重大转变,它意味着美国可能准备从“幕后支持者”走向“前台参与者”。那么,美国为何要考虑冒如此巨大的风险?有分析认为,这可能是为了在谈判桌上为乌克兰争取更多筹码,试图通过展示压倒性的军事潜力来迫使俄罗斯让步。也有观点指出,这背后或许有国内政治和军工复合体的复杂推力。但无论动机如何,这一举动都像是在悬崖边上玩火。当一方觉得自己的生存空间被无限挤压时,其反击的力度和方式往往是不可预测的。从提供标枪反坦克导弹,到主战坦克,再到F-16战斗机和ATACMS导弹,西方对乌克兰的援助呈现出一种“切香肠”式的升级。每一步都看似谨慎,每一步都在试探对方的底线。然而,当这种试探逼近核大国的核心安全区时,其风险就不再是线性增加,而是指数级攀升。“战斧”导弹的潜在入局,让这场冲突走到了一个前所未有的十字路口。当所有的常规手段都推向极限,潘多拉的魔盒是否就在眼前?在这场危险的博弈中,谁又能真正踩下刹车?是理性的声音最终占据上风,还是被不断升级的局势裹挟着走向深渊?你的看法又是什么?

假如美国先对中国发射200枚核弹,中国有反击的能力吗?不夸张的说,没等他们打完2

假如美国先对中国发射200枚核弹,中国有反击的能力吗?不夸张的说,没等他们打完200枚,我们就已经反击了,那时八成就是世界末日了。这200枚核弹不可能同时发射,从决策、命令下达到导弹升空,整个流程需要时间,而中国早就准备好了应对方案。我们的核反击不是被动等打,而是建立在严密预警系统上的快速响应机制。天上的侦察卫星和地面雷达一旦捕捉到敌方导弹发射的热信号,几秒钟内就能确认目标轨迹和落点。指挥系统在极短时间内就能判断是否遭受核攻击,不需要层层上报,预案早已预置,反击命令可以迅速下达。中国的核力量讲究“藏得住、打得响”,陆基导弹不是固定在发射井里等炸,而是能在公路和铁路网上机动。东风-31AG、东风-41这些洲际导弹都是固体燃料,反应快,部署灵活,打了就走,敌人很难锁定。还有深埋在山体里的地下洞库,长达数千公里,导弹平时藏在里面,战时快速出动,生存能力极强。海基力量更是关键,094型战略核潜艇携带巨浪-2导弹,悄无声息潜伏在大洋深处,美国再强的反潜网也难以完全覆盖。只要有一艘潜艇活着,就能实施毁灭性反击,这种不确定性让任何对手都不敢轻举妄动。空基力量也不可忽视,轰-6N等机型可以携带空射弹道导弹,从远距离发起打击,形成海陆空三位一体的核威慑。这三套系统互为补充,就算部分力量受损,剩下的也能完成反击任务。更重要的是,中国的指挥系统经过特殊加固,通信链路有多重备份,即使遭遇核爆冲击,也能保持联络畅通。核弹头平时与发射装置分离,只有在危机升级时才会结合,这种机制降低了误发射风险,但也意味着一旦进入战备状态,反应速度会大幅提升。2010年前后,中国的核反击能力已有明显提升,到2025年,随着东风-41、巨浪-3等新装备列装,突防能力和生存能力进一步增强。东风-5C这类重型液体洲际导弹也已服役,183吨的起飞重量,12000公里以上射程,能携带多枚分导式弹头,精准打击全球任何目标。它采用惯性、星光和北斗复合制导,精度控制在百米级,燃料系统也实现长期储存,发射准备时间大幅缩短。相比之下,俄罗斯的“萨尔马特”导弹因技术断层和制裁影响,多次试射失败,反而凸显了中国在重型洲际导弹领域的领先地位。美国虽然拥有约5200枚核弹头,其中1500枚处于值班状态,但中国并不追求数量对等。我们的核战略是“最小威慑”,只要确保在遭受打击后仍有能力实施有效报复,就能形成足够的威慑力。外界推测中国核弹头数量在500枚左右,并且还在稳步增长,这个规模已足以让任何对手三思而后行。核战争没有赢家,一旦开打,爆炸中心的城市会瞬间化为废墟,辐射尘会随大气扩散,全球气候可能因此剧变。庄稼歉收,电网瘫痪,社会秩序崩溃,人类文明可能倒退数百年。正因如此,中国始终承诺不首先使用核武器,发展核力量只为自保,不让别人觉得有机可乘。美国智库和军方也承认,对中国发动核打击将承受“不可接受的损失”,这种认知本身就是和平的保障。所谓“模糊报复”战略,并非能力不足,而是有意保持一定战略模糊,让对手无法准确评估我们的反击底线。这种不确定性反而增强了威慑效果,比公开宣称“相互确保摧毁”更有效。即便在最坏情况下,部分发射单元被摧毁,只要还有一支导弹旅、一艘潜艇或几架轰炸机存活,反击就能执行。核威慑的本质不是比谁先动手,而是比谁能活到最后还手。中国不参与美俄军控谈判,不是回避责任,而是因为我们核武库规模远小于他们,没必要被拉入数量游戏。我们的目标从来不是和谁拼核弹头数量,而是确保国家安全底线不被突破。当一枚枚导弹在地下通道中悄然移动,当一艘艘潜艇无声滑入深海,真正的威慑就已经存在。不是为了毁灭,而是为了阻止毁灭。

普京现在应该百感交集。他可能没料到,十年前卖S-400给中国,如今这套系统在中国

普京现在应该百感交集。他可能没料到,十年前卖S-400给中国,如今这套系统在中国成了“无声配角”,国产红旗却成主角。2025年5月,克什米尔边境传来消息:巴基斯坦用中国援助的HQ-9系统拦截住印度发射的40N6E导弹。谁能想到,十年前中国还在引进俄罗斯S-400,如今国产防空系统已经能在实战中扛大梁。而S-400在中国,几乎“销声匿迹”,变成了技术“跳板”,更像个“无声配角”。十年前咱们买S-400,那是真没办法,2014年那会儿,南海、东海到处都是事儿,美国的隐形战机时不时来晃悠,日本在钓鱼岛闹得凶,咱们刚定型的红旗-9产能跟不上,根本没法铺满整个防空网。S-400当时吹得神乎其神,40N6E导弹能打400公里,正好补上远程防御的缺口,俄罗斯那会儿因为乌克兰危机被西方制裁,急着卖武器换钱,双方一拍即合,咱们花了30亿美元买了6套,当时不少人觉得这是“救急的王牌”。可俄罗斯人忘了,中国买武器从来不是只拿来用的,更要拆开了、揉碎了学明白,就像当年买苏-27战斗机,最后搞出了歼-11B一样,S-400刚运到中国,科研人员就把它当成了“技术跳板”。花了三年时间把这套系统摸了个底朝天,小到发射筒的钢材密度,大到雷达波段、导弹燃料配方,全弄清楚了。这一研究才发现,S-400也不是完美的,它的雷达得一直开机才能工作,容易被反辐射导弹盯上,探测距离还比咱们新搞的有源相控阵雷达短100公里。后来中俄联合演习,S-400的数据链根本接不上咱们的指挥系统,传个信息要延迟8秒,低空目标还看不清楚,这在实战里就是致命的毛病。反观咱们的红旗-9B,2017年就开始大批量生产了,一年能造12个营,价格才是S-400导弹的三分之一。更关键的是它跟国产雷达、预警机无缝衔接,指挥起来“指哪打哪”,没有那些乱七八糟的兼容问题,这次巴基斯坦用的就是红旗-9BE,印度发射的40N6E导弹速度号称能到14马赫,可咱们的导弹靠着精准的雷达和侧推火箭技术,硬是把它凌空打爆了。从现场找着的残骸看,那枚印军导弹摔得挺完整,显然是被红旗-9BE直接命中了要害。有人可能觉得这拦截是运气好,其实根本不是,40N6E导弹看着厉害,可它体型大,雷达反射面积比5平方米还大,就像黑夜中的大灯笼一样显眼。而且它为了保证射程,飞行中不怎么机动,对红旗-9B来说就是个理想目标,早几年红旗-9在土耳其打靶时就秒杀过其他国家的装备,这次实战不过是正常发挥。更牛的是,咱们把从S-400学来的多弹种协同理念,结合人工智能改成了自己的技术,让红旗-9B和红旗-16B搭配起来,拦截效率直接翻了三倍。现在S-400在中国的处境是真尴尬,说它是鸡肋都算客气,大部分都被调到云南、广西那些非核心区域,跟老旧的红旗-2一起负责低空防御,真正的战略要地比如东南沿海、西北边境,早就换成了红旗-9B和更先进的红旗-19。这也不能怪咱们不用它,实在是跟不上趟了。2025年克里米亚那事儿大家都知道,乌军的“风暴阴影”导弹直接突破了S-400的防线,把俄军黑海舰队的老巢炸了个稀巴烂,连俄罗斯自己都开始怀疑这套系统的可靠性了。更讽刺的是,俄罗斯之前想回购卖给土耳其的S-400,结果发现土耳其早就换成了自己的指挥软件,根本用不了。这背后其实是中俄军工体系的差距越来越大,咱们每年在防空导弹领域的研发投入是俄罗斯的3倍,还有亚洲最大的电磁环境测试场,能模拟全球98%的复杂干扰场景,光今年上半年就发了近30颗军用卫星。可俄罗斯呢,S-400的雷达芯片还得从深圳走私,去年军费40%都花在了俄乌战场上,连苏-57战斗机的生产线都因为缺零件停了工。前段时间还有俄罗斯专家建议买中国的歼-35,说沈飞一年能造100架,还比F-35便宜,这在以前根本想都不敢想。从1960年代红旗-2击落U-2侦察机,到现在红旗-9B打掉S-400的导弹,这六十多年的进步不是凭空来的。咱们从来没满足于“引进”,而是一直琢磨着“超越”。当年买S-400是为了补缺口,可咱们没停留在用的层面,反而借着它的技术搞出了更适合自己的装备。现在别说S-400了,咱们的红旗-29反导系统都能在大气层外拦截洲际导弹,连美国的“萨德”都被甩在了后面。普京要是想起十年前那笔30亿美元的交易,心里肯定五味杂陈,他当年卖的是“王牌武器”,没想到成全了中国的“弯道超车”,S-400在中国从“救急神器”变成“无声配角”,不是它变弱了,而是咱们变强得太快。这事儿也给所有国家提了个醒,中国从来不是只会买武器的国家,而是能把别人的技术变成自己台阶的硬骨头。未来别说S-400,就算俄罗斯出更先进的装备,咱们恐怕也未必看得上了,毕竟自己造的,才最靠谱、最管用。

“中国若武统,将遭比俄罗斯多500倍的打击!”美司令警告中国放弃武统,但你不知道

“中国若武统,将遭比俄罗斯多500倍的打击!”美司令警告中国放弃武统,但你不知道的是,中国手握全球稀土资源,美国的F-35战机少一克稀土都不敢起飞,这一招的威胁,比什么导弹还要致命!美国强硬警告背后,藏着一个他们不愿大声说出的事实,稀土已经成了现代科技和军工不可或缺的命脉。尤其是他们引以为傲的第五代战机F-35,从发动机、雷达到传感器,几乎每个核心部件都要依赖稀土。一旦没有这种材料,战机的动力下降,定位不准,隐身功能也失灵,甚至连起飞和稳定飞行都困难,所以才有人说,美国的武器库再大,缺了稀土照样废掉。问题在于,美国自身并养不起这一条产业链,几十年前,美国本土的稀土矿还是世界最大的供应地,但因为开采复杂、污染严重,加上成本过高,他们选择了关停,逐渐依赖进口。他们认为这样能省钱、省力,可谁都没预料到中国会在这个方向上全面突破,中国虽然不是储量最多的国家,但在分离和精炼技术上一路领先,把稀土从矿石变成高纯原料,再应用到尖端装备里,如同打造了一道其他国家难以逾越的“壁垒”。今天,全球八成以上的稀土加工掌握在中国手中,美国即便有矿石,也不得不依赖中国产能。对美国来说,这才是真正的“软肋”,导弹可以拦截,但一旦稀土供应被掐断,受影响的不止是一架战机,而是他们整个高科技军工体系,从战斗机、雷达到精确制导弹药,一连串的生产线都会被卡死。这种影响不像导弹爆炸那样立马见血,而是长期潜移默化,让美国的高端武器缺零件、断供应,最终失去更新能力,从战略层面看,稀土比传统武器更具持续威慑力。当然,美国也在拼命寻找出路,他们重启被遗弃的稀土矿,还把澳大利亚、加拿大拉进供应链计划,想摆脱对中国的依赖。但现实并不乐观,开采容易,加工难,尤其是环保要求和技术门槛让美国差距难以缩短。与此同时,中国不仅牢牢掌握着加工能力,还通过“一带一路”等合作,把更多资源国纳入供应链,这意味着即使美国推翻桌子重开牌局,也很难打破中国手里的控制力。所以,美国高官嘴上喊着“打击中国”,但内心清楚稀土这种看不见的筹码,才是影响未来大国对抗格局的关键。对中国来说,稀土不仅是产业优势,更是一张能直接触及对手痛处的战略底牌,它不需要像导弹那样展示火光,却能让全球力量的天平缓缓倾斜。这一点,美国看得很清楚,但他们没有更好的办法去改变。