标签: 传感器

有望首发三星最小2亿像素传感器HP5,OPPO Find X9 Pro拍照样张公布

同时,有数码博主爆料,三星首发了全球最小2亿像素传感器HP5,OPPO Find X9 Pro则有望首发这颗传感器。此外,日前官宣暗示或即将宣布孙颖莎成为Find X9系列代言人。日前,@OPPO周意保 发布了一组人像影像样张,并配文称,...

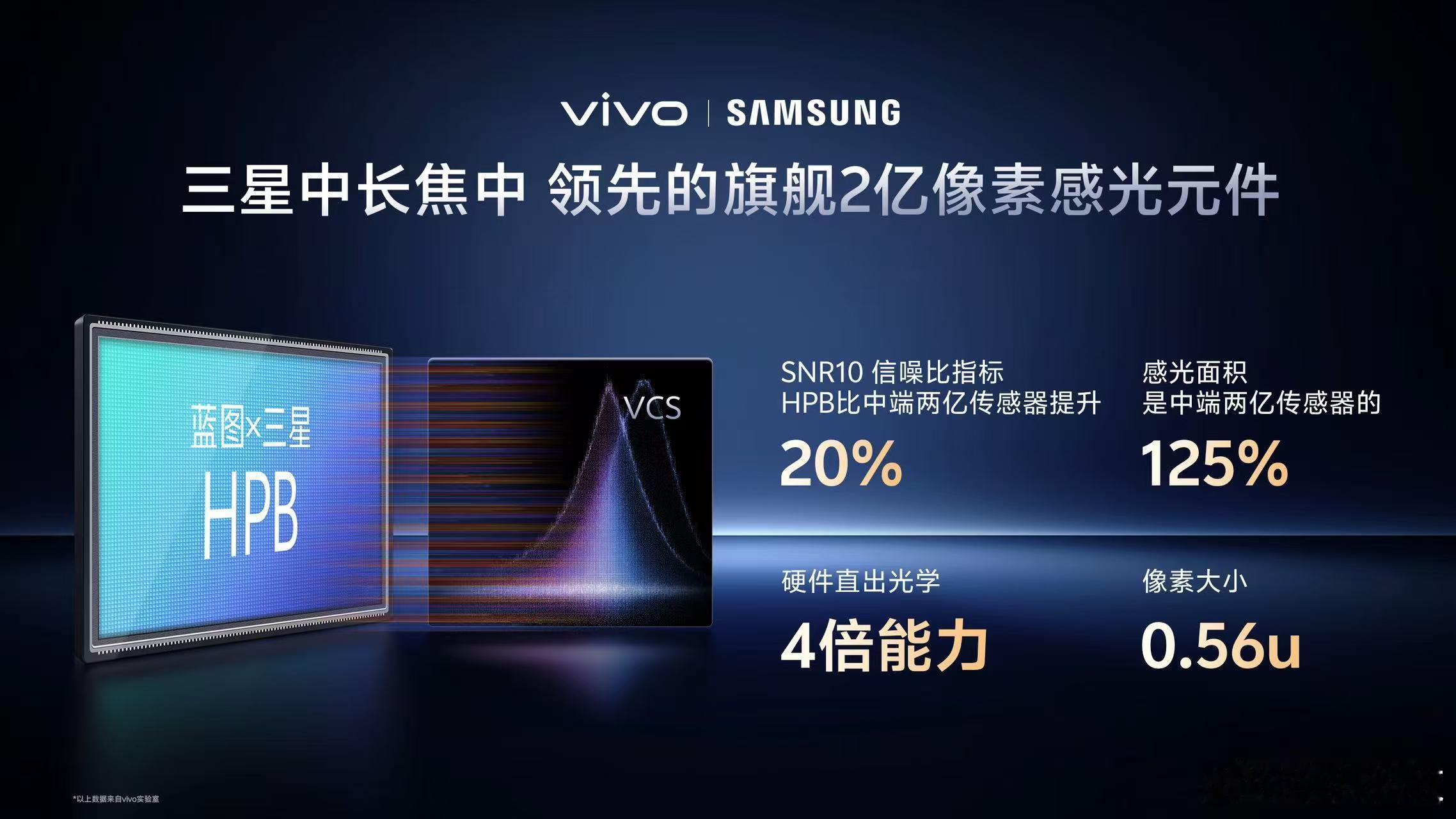

三星发布0.5微米2亿像素HP5传感器,OPPO Find X9 Pro首发搭载

日前,三星正式发布了全球首款0.5微米像素的2亿像素图像传感器—ISOCELL HP5,标志着移动影像技术迈入新的里程碑。这款备受期待的传感器已确认由即将发布的OPPO Find X9 Pro首发搭载,用于该机的潜望长焦摄像头。业内消息透露...

阿维塔06起火原因调查车内温度在火焰发出前就已经76℃了夏天烈日下,车内被阳光直

阿维塔06起火原因调查车内温度在火焰发出前就已经76℃了夏天烈日下,车内被阳光直接照射的零件可能高达80℃,但温度传感器一般在方向盘右下方,阳光不会照射到的位置。所以车内气温76.4℃是很不正常的大概率车里的打火机之类的东西引燃了车内饰另一个话题太奇葩了,简直就是故意往宁德时代品牌上面引导。朴实的商战啊

日本机构专门买了一台仰望U8做结构和成本分析[doge]工匠精神搞起来

日本机构专门买了一台仰望U8做结构和成本分析[doge]工匠精神搞起来

荣耀Magic 8 Ultra或首发OV50R主摄,传感器技术细节曝光

该爆料者进一步透露,这款相机传感器的功耗比OV50K传感器降低了20%。这是新镜头的最大优势之一,即便在设备电量极低时也能保障其能量效率。荣耀Magic 8 Ultra目前正处于开发阶段。该公司已确认此设备的存在,并很快将公布更多...

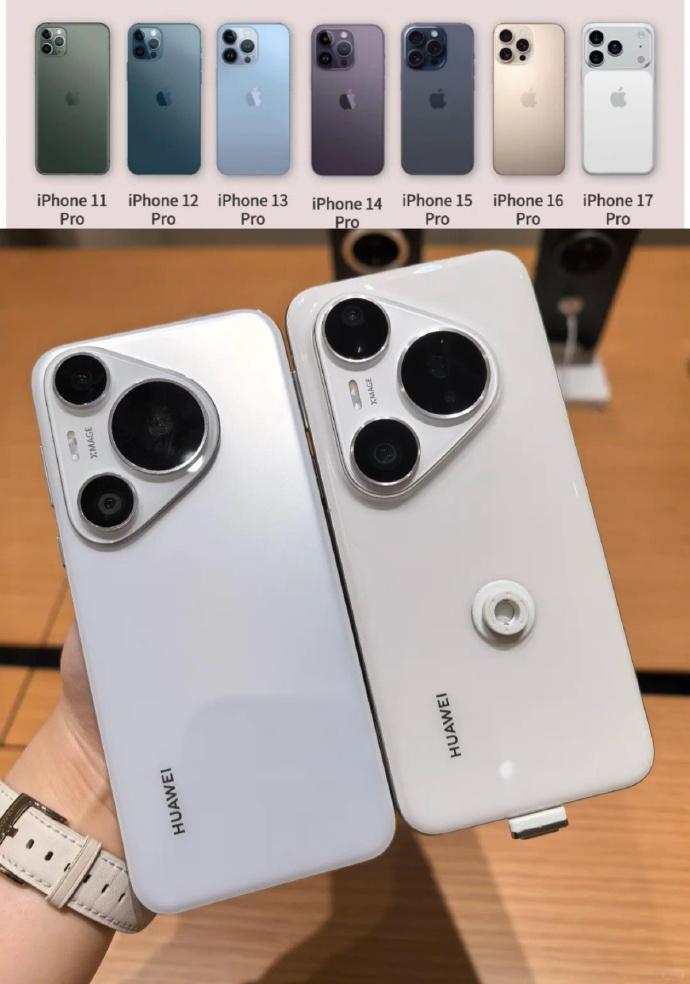

华为Mate80系列如果真采用三角形传感器排布,可以看作设计美学向功能性妥协的一

华为Mate80系列如果真采用三角形传感器排布,可以看作设计美学向功能性妥协的一种方式从iPhone11到iPhone17系列苹果也一直采用三角形影像模组排布,只是左上角三摄镜头华为Pura70、Pura80系列也一样,同样是左上角三角形影像模组排布三角形镜头排布是最科学的排布方案,只是外观不如星环影像模组看起来好看三角形影像模组可以让三颗镜头距离最近,切换镜头时可以最大程度优化一致性主摄、超广角、长焦切换时可以做到无缝衔接,应该是目前最科学的镜头排布方式但还是那句话,这种排布不好看,不如星环影像模组设计更舒服,而且对手机内部的主板构造也有一定要求,所以使用这种造型的手机不多如果华为和苹果一样切换为三角形影像模组排布方式,接下来其他友商可能也要全面跟进

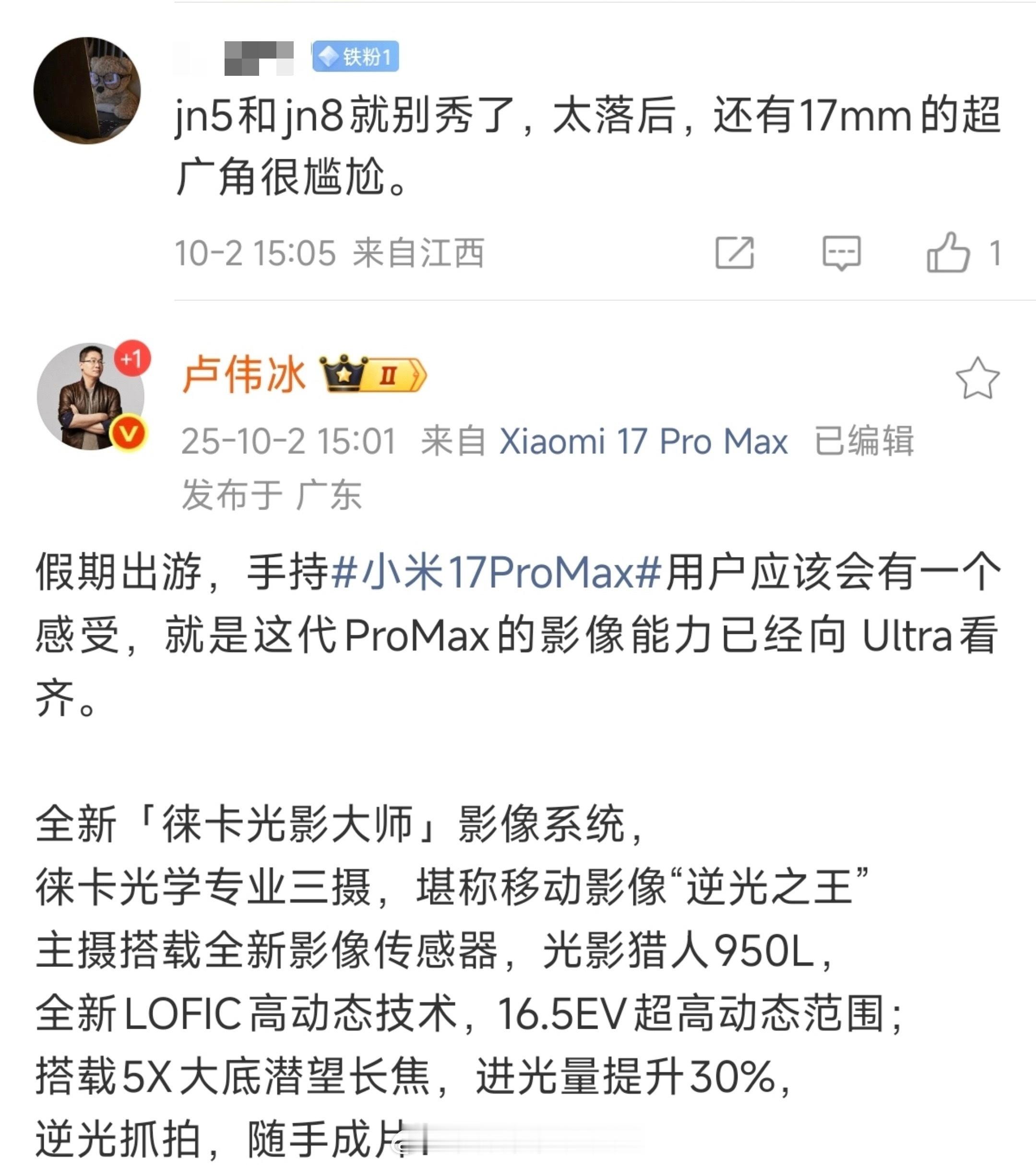

怪不得刘强东说雷军是营销天才,同样的东西,他卖的就是要比别人好。说小米的笔记

怪不得刘强东说雷军是营销天才,同样的东西,他卖的就是要比别人好。说小米的笔记本比一毛钱的硬币还要薄,就在大家期待小米用了什么高科技时。结果对比图片一出来,原来是用立着的硬币对比的。说小米Su7汽车的续航,重点突出1300公里只充了一次电。大家猛地一听,好厉害啊,能跑到1300公里了。可是琢磨一下才想到,中间充了一次电,那不就是跑650公里吗?可是如果他老老实实的说跑650公里,你还会觉得很厉害吗?这营销手段也是绝了!还有逆光之王的海报,下面一行小字是终极目标。我也是笑了,怪不得网友都在向董明珠道歉,说以前错怪她了。

🌞一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻

🌞一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢?(信息来源:品阅网——惊!中国至今未攻克的7大技术,和日本比差在哪?)网友一句追问,恰似一把钥匙,打开了中日高端制造业攻防博弈的观察窗口。这场没有硝烟的较量,背后是两国数十年技术积累与产业布局的深度碰撞。日本的技术优势,是战后几十年一砖一瓦砌起来的。这个国家始终抱着“技术立国”的信念,把核心技术紧紧攥在手里。光刻胶这一领域,日本JSR、东京应化这些企业拿下了全球七成以上的高端市场。从7纳米到3纳米的芯片制造,几乎都离不开它们的产品。这种优势不是天上掉下来的,早在六十年前,日本就盯上了电子材料领域。他们靠着持续砸钱研发、把质量抠到极致,慢慢形成了研发出好技术、做出好产品、最后垄断市场的闭环。机器人里的减速器也是如此,哈默纳科等日本企业做的齿轮精度极高,全球六成以上的工业机器人都用它们的产品。汽车制造、电子组装的自动化生产线里,这些减速器就像“心脏”一样不停运转。还有被称作“制造业皇冠明珠”的五轴机床,日本发那科、马扎克的设备不仅精度够高,还能和智能生产系统无缝衔接。航空航天那些对精度要求苛刻的零件,很多都是靠它们加工出来的。这些技术早已渗透到全球高端产业的核心地带,成为很多高端产品离不开的“关节”。中国的“反攻”,恰恰是从那些“卡脖子”的地方开始的。虽然起步晚,但中国靠着庞大的市场需求和不停歇的研发投入,正在一步步打破日本的技术壁垒。碳纤维领域里,中复神鹰、光威复材花了十几年功夫,终于实现了T800级碳纤维的量产。国产大飞机C919的机身、风力发电机的叶片上,都用上了这些中国造的材料。高端轴承方面,瓦轴集团研发的风电主轴轴承挺过了1500小时的严苛测试,很快就能替换进口产品装在大型风电机组上。这意味着日本NSK、NTN的主导地位要被撼动了。更关键的是,中国走出了一条“用得多、进步快”的独特路子。那新能源汽车领域来说,庞大的市场需要海量高精度传感器。华为、汇顶科技趁机加速研发,现在做的车载传感器已经能满足L2+级自动驾驶的需求。虽说在高端激光雷达上还得追着日本村田制作所跑,但市场应用带来的迭代速度,已经成了中国技术突破的重要引擎。网友的追问,其实摸到了这场攻防战的要害。技术再强,也得有能落地的产业生态。日本的技术确实厉害,但这些年渐渐显露出“技术孤岛”的隐患。就说五轴机床,日本设备的精度没话说,可价格高得吓人,系统还封闭,中低端市场慢慢被中国科德数控、华中数控的产品抢了去。中国突破单项技术的同时,特别注重产业链的协同。机器人领域里,我们不光追着减速器技术跑,还在机器人本体制造、智能控制系统上形成了集群优势。美的库卡、大疆创新打造的全链条布局,让国产机器人性价比远超日本产品,拿下了全球近半的中低端市场。这种打法,正在悄悄改变全球高端制造业的格局。这场较量的影响,早就超出了技术本身,关乎全球产业链的重构和国家竞争力的比拼。对日本来说,中国的追赶逼着他们的企业加快脚步,把技术往更高端、更细分的领域推进,想靠“往高处走”保住优势。而中国每突破一项技术,产业链就更安全一分。当国产光刻胶能用于28纳米芯片制造,当国产五轴机床走进航空航天工厂,中国制造业“大而不强”的短板正在被补齐。而且中国的市场应用经验和日本的精密制造技术,在竞争中形成了某种互补,为全球制造业升级提供了新思路。要知道从1995年到现在,中国制造业在二三十年内,全球份额从5%冲到了35%,而日本则在下跌,这样的变化背后,正是这场攻防战的真实写照。如今,围绕这七大技术的较量还在继续。日本的技术积累还有余威,但中国的追赶势头已经挡不住了。从跟着跑、到并肩走、再到某些领域领头跑,中国高端制造业的突围之路或许还长。但我们走过的每一步突破都在改写全球产业格局。就像那场网络讨论揭示的,技术的价值终究要在应用中体现。在这场博弈里,谁能把技术研发和市场应用平衡得更好,谁就能在未来的竞争中站稳脚跟。

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢?这话问得确实在点上。技术好不好,终究得看落地场景,总不能藏在实验室里当摆设。先说说被吹得神乎其神的传感器,日本在这领域的应用早就渗透到了产业骨子里。美德龙株式会社1976年就造出了世界第一台数控车床用对刀仪。这款传感器现在装在全球三十多万台CNC机床里,大隈、森精机这些日本机床巨头全是它的客户。更别说汽车生产线了,丰田、本田的流水线上,到处都能看到美德龙的接触式传感器,靠它精准辨别零件尺寸,把控生产精度。多摩川精机的传感器更狠,直接塞进了人造卫星的天线电机里,连飞机上的电子装备都靠它稳定运行。碳纤维的应用更是实打实的硬通货。东丽公司的T800、T1000系列碳纤维,早成了波音787、空客A350的“骨架材料”。这些飞机的机身蒙皮、机翼壁板全靠碳纤维减重,才能提升航程和载荷。2024财年上半年,东丽的碳纤维业务营收涨了8.3%,核心收益直接飙了54.4%,说白了就是航空业抢着要。除了天上飞的,风电叶片、新能源汽车的车身部件也开始大量用日本碳纤维,毕竟又轻又结实的材料谁不爱用。日本碳素和UBE工业的碳化硅纤维更厉害,能扛住1800℃的高温,直接用在火箭发动机的耐高温部件上。光刻胶这东西看着不起眼,却是芯片制造的“隐形门槛”。信越化学、JSR这些日本厂商垄断了全球八成以上的KrF光刻胶市场,高端EUV光刻胶更是占了95%以上的份额。台积电、三星的先进制程生产线,离了日本光刻胶根本转不起来。2025年福岛地震那回,信越化学的产线一受损,全球晶圆厂都跟着慌了神,连中国大陆的晶圆厂都得抢着备货,稀释剂价格直接涨了五成。日本政府2024年的统合创新战略里也明说,要重点推进半导体材料研发,说白了就是要把这个优势攥得更紧。五轴机床和高端轴承更是相辅相成的“制造利器”。大隈、森精机的五轴机床,能精准加工航空发动机的涡轮叶片,这种曲面复杂的精密零件,没有顶尖机床根本造不出来。这些机床本身就离不开高端轴承,日本轴承厂商的产品不仅支撑着机床主轴高速转动,还塞进了新干线的转向架、电梯的驱动系统里。多摩川的伺服电机搭配高精度轴承,让工厂里的机器人能精准完成焊接、搬运的每一个动作,这才是工业自动化的核心底气。机器人减速器更是日本的“独门绝技”。发那科、安川这些机器人巨头,自家机械臂的关节里全是定制减速器。汽车组装线上,机械臂能精准抓起零件完成装配,全靠减速器控制转速和角度。日本政府搞的防灾减灾技术里,就明确提要用机器人技术实现自动化,这些机器人的“关节”自然还是得靠本土减速器撑着。精密仪器的应用早就钻进了生活各个角落。医疗领域里,高端的基因测序仪、诊断设备,不少核心部件都来自日本精密仪器厂商。多摩川的伺服元件更是直接用在遗传因子分析装置上,帮着科研人员做纳米级别的实验。连弹子机这种日本特色产业,里面的电机和卷轴旋转装置都装着多摩川的精密部件,可见技术渗透有多深。说到底,日本的这七大技术从来不是空谈的噱头。它们支撑起了日本的高端制造,从天上的飞机到手里的芯片,从工厂的机床到医院的仪器,到处都能看到这些技术的影子。网友的质问其实点透了一个道理:技术强弱从来不是靠嘴说,而是靠实实在在的应用场景堆出来的。日本能在这些领域站稳脚跟,靠的就是把技术和产业需求绑得够紧。

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢?事实上,日本的技术优势体现在全球产业链的每一个角落。比如高端轴承,日本NSK和NTN的产品寿命可达10万小时,震动值低于10分贝,而中国同类产品寿命约5万小时,震动值普遍超过20分贝。其实只要仔细观察日本的制造业、军事和民生领域,就能发现这些技术早已渗透到产业链的各个角落,成为其产业竞争力的核心支撑。先说说高端轴承,这东西看似不起眼,却是精密设备的“关节”。日本NMB公司的微型滚珠轴承堪称行业标杆,外径22毫米以下的型号占据全球60%以上的市场份额,小到打印机的走纸机构、无人机的电机,大到汽车变速箱、工业机器人的关节,都离不开它的支撑。这些轴承能在每分钟数万转的高速运转下保持稳定,磨损率比普通产品低80%,正是这种精度让日本家电和精密机械长期保持口碑优势。精密仪器和传感器则是工业制造的“眼睛”。日本松下开发的AI视觉检测系统,在汽车制造业里已是标配,通过深度学习技术把车辆外观质检的误差率从32%降到0%,过去50万件半导体激光设备零件需要6人检测10天,现在靠传感器和智能系统能直接削减40%的工时。在农业领域更有意思,搭载高精度传感器的温室系统能实时监测温湿度,还能预测作物产量,连收获时间都能精准到天,这种技术应用直接提升了日本农产品的标准化水平。机器人减速器是工业机器人的“动力心脏”,日本纳博特斯克的RV减速器全球市场占有率超过70%。东京的汽车组装车间里,每台焊接机器人的手臂转动都依赖它,能实现0.01毫米级的定位精度,让车身焊接点误差不超过一根头发丝的直径。即便是用于医疗手术的微创机器人,其纤细手臂的灵活转动,背后也是这种减速器在提供稳定动力,这种精度直接关系到手术的成功率。碳纤维和五轴机床则是高端制造的“左右手”。东丽的T1100级碳纤维强度是钢材的10倍,重量却只有1/5,被大量用于日本的航天和汽车领域。三菱重工的H-2A火箭箭体就用了这种碳纤维复合材料,能减少30%的发射重量;丰田的氢燃料电池车Mirai,车身框架采用碳纤维后,不仅安全性提升,续航还增加了15%。而五轴机床作为“制造机器的机器”,日本马扎克的设备能加工出复杂的发动机涡轮叶片,表面粗糙度仅0.4微米,这种精度让日本的航空发动机核心部件长期占据优势。光刻胶和传感器的组合应用,在半导体产业里更是关键。日本信越化学的ArF光刻胶,是7纳米以下芯片制造的必需品,全球每三片高端芯片中就有两片用了它的产品。搭配索尼的CMOS图像传感器,能让手机摄像头在弱光环境下捕捉到清晰画面,这种传感器在自动驾驶领域也派上了用场。特斯拉Model3的自动驾驶系统就搭载了索尼的高精度视觉传感器,能同时识别100米内的行人、车辆和路标,就连日本最新亮相的军事装备里,也能看到这些技术的影子。2025年试射的舰载电磁炮,其炮管转动机构依赖高精度轴承,发射系统的能量控制则离不开精密仪器的校准,而传感器则负责实时监测炮管温度和弹丸轨迹。虽然这款武器还在测试阶段,但已能看出七大技术在军事领域的融合应用潜力。从日常使用的手机、汽车,到航天火箭、精密医疗设备,日本的七大关键技术早已不是实验室里的概念,而是实实在在支撑起其高端制造体系的基石。这些技术的应用场景,既藏在生产线的精密操作中,也体现在产品的性能优势里,成为日本产业竞争力的重要标签,这也正是这些技术被称为“关键”的核心原因。中国的优势是从材料到成品全链条自主,核心部件也能自产。日本卖零件,中国用零件组装整机销售。区别在于:一个追求"精",一个依靠"全"。能实现从矿石到成品的全产业链闭环,全球没几家能做到,这就是中国的底气。

![看看云深处的最新型智能人形机器人,科幻已经照进了现实[并不简单]它已经可以进行](http://image.uczzd.cn/15795006850041594722.jpg?id=0)

![特斯拉用摄像头提前引爆气囊?这么疯狂的事儿,也就马斯克能做得出来[捂脸哭]传统传感](http://image.uczzd.cn/2828242894023014520.jpg?id=0)

![日本机构专门买了一台仰望U8做结构和成本分析[doge]工匠精神搞起来](http://image.uczzd.cn/8164689990454069822.jpg?id=0)