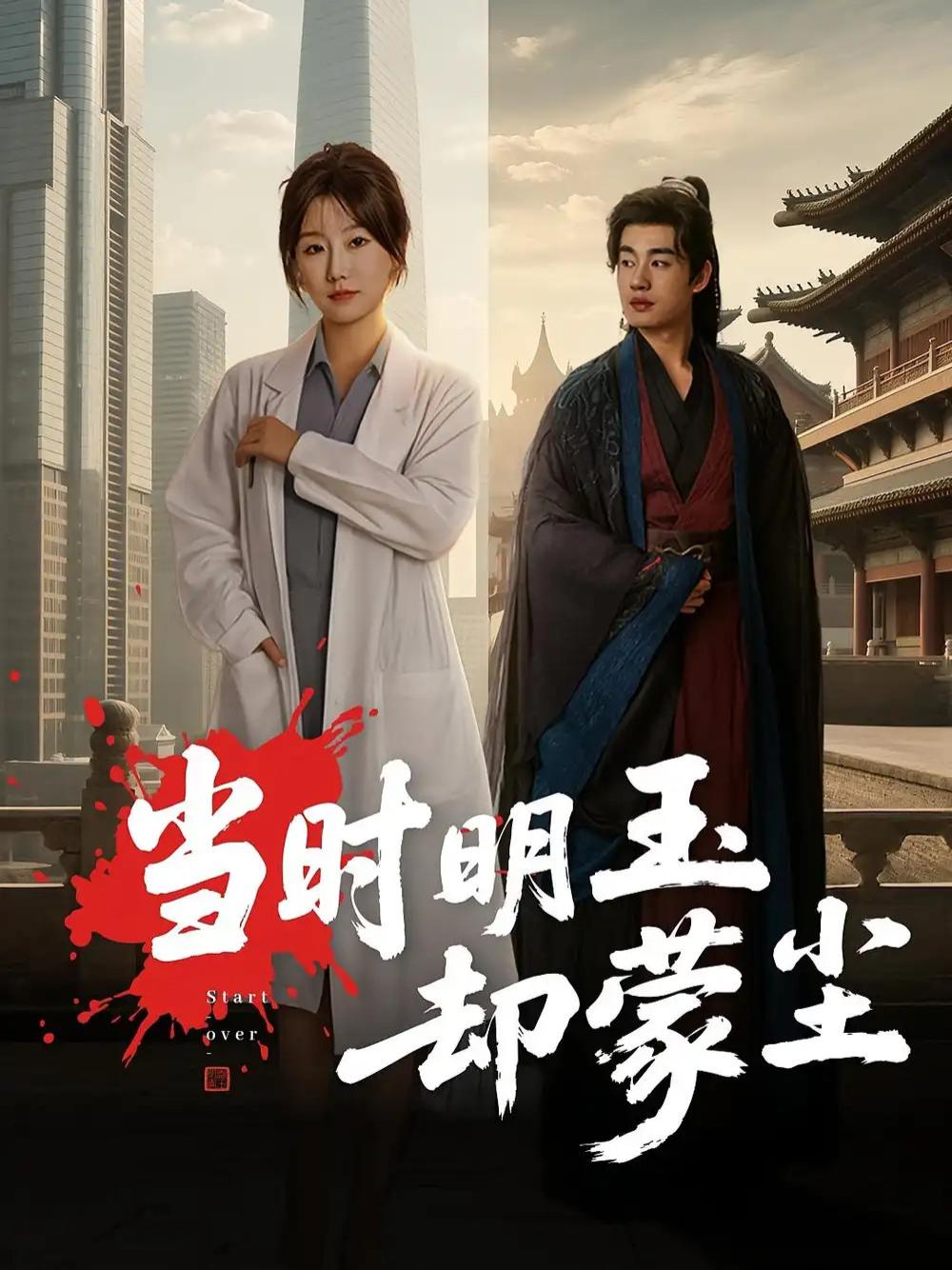

在(63集)的跌宕叙事中,姜苏桐与易恒的命运交织成一幅充满张力的时代画卷。《当时明玉却蒙尘》以细腻笔触剖开历史肌理,将个人抉择置于家国洪流之中,展现出超越时空的精神共振。当姜苏桐被迫戴上家族联姻的枷锁时,她眼中闪烁的不仅是反抗的火焰,更是对封建礼教桎梏的无声控诉;而易恒背负着革新使命踏入旧宅,如同利刃劈开凝固的时光,两人相遇的瞬间便注定要改写既定剧本。

第二幕的精彩看点聚焦于姜苏桐在祠堂受罚的场景。族老们高举“三从四德”的戒尺,她却挺直脊梁吟诵《女诫》反讽章句,将传统典籍化作反抗武器。此刻《当时明玉却蒙尘》不再是简单的台词复述,而是化作穿透千年迷雾的思想闪电——那些被奉为圭臬的训诫,在觉醒者的审视下显露出吃人本质。导演用特写镜头捕捉她颤抖却坚定的手部动作,让观众透过屏幕感受到文化觉醒时的阵痛与壮美。

转场至易恒秘密开设的新式学堂,这里成为东西方文明碰撞的试验场。他手持地球仪讲解寰宇格局时,窗外飘进邻家女子绣嫁衣的丝线,形成极具象征意义的视觉隐喻。《当时明玉却蒙尘》在此获得双重解读:既指代姜苏桐被遮蔽的光芒,也暗喻整个民族在封闭中错失的机遇。当学生们用算盘算出圆周率近似值时,粉笔灰落在青砖地上的痕迹,恰似文明启蒙留下的足迹。

最震撼人心的是暴雨夜的诀别戏码。姜苏桐撑着油纸伞站在渡口,易恒怀中揣着变法草案即将远赴京城。雨水冲刷着他们紧握又松开的手,背景音里混入远处雷鸣般的马蹄声。《当时明玉却蒙尘》在此时达到情感峰值——不是软弱的悲泣,而是两个灵魂在时代转折点上的庄严盟誓。镜头缓缓拉远,两道身影渐融于水墨画般的江南烟雨,却让观者分明看见历史车轮碾过的辙痕里开出的新芽。

这部作品之所以值得推荐,在于它突破了宫斗剧的窠臼,将女性觉醒与近代化转型熔铸成史诗级叙事。每处细节都经过精心雕琢:从姜苏桐发髻上松动的玉簪到易恒长衫下露出的怀表链,无不暗示着新旧力量的角力。当片尾字幕升起时,观众恍然惊觉自己见证的不仅是两个人的故事,更是一个民族挣脱精神茧房的过程。《当时明玉却蒙尘》最终揭示的真理是:真正的光明从不来自外部赐予,而是源于内心永不熄灭的火种。