“我说了多少遍了,不要玩手机了!”

“你能不能把门打开,我们谈谈?”

“我这都是为你好,你怎么就不明白呢!”

这些话语,是否成了您家中日常的“背景音”?您是否感觉,越是苦口婆心,越是严加管教,孩子就像一只受惊的刺猬,不仅把刺对准外界,甚至把自己锁得更紧。

作为一名心力交瘁的家长,您可能充满了困惑与委屈。但今天,我们想请您换个视角:孩子的“反抗”,或许并非针对道理本身,而是对一种被压抑状态的本能反击。这背后,是他们未被看见和满足的心理需求。

一、当“管教”撞上“青春期”:一场必然的风暴

青春期,是孩子从童年向成年过渡的关键时期。他们的大脑和身心正在经历一场剧烈的“风暴”。一方面,他们渴望独立自主;另一方面,他们的前额叶皮层(负责理性控制和决策)尚未发育完全,导致情绪容易波动,行为容易冲动。

此时,若我们沿用童年时期那种“自上而下”的命令式管教,就如同在一团渴望燃烧的火焰上盖紧盖子,结果只能是内部的压力越来越大,最终以更激烈的方式爆发出来。

二、孩子激烈反抗的背后,是哪些心理需求在“呼救”?

1. 需求一:渴望自主感 —— “我的地盘我做主”

表现:关门、写日记、对父母的建议一律说“不”。

心理语言:“我希望我的想法和选择能被尊重,我想证明我是一个独立的个体,而不仅仅是你的孩子。”

家长的误区:将孩子的“独立宣言”视为对自己的挑战和背叛,进而加强控制,事无巨细地插手学习、交友、穿衣打扮。

2. 需求二:追求价值感 —— “请看见我的力量”

表现:在网络上寻求认同、顶嘴以表达不同观点、在特定领域(如游戏、追星)投入巨大热情。

心理语言:“我需要感到自己是有能力的、被需要的。我不再是那个需要你全程庇护的小宝宝了。”

家长的误区:习惯性否定和批评,看不到孩子微小的努力和进步,将其兴趣爱好看作“不务正业”。

3. 需求三:需要情感联结 —— “请理解我的内心”

表现:看似冷漠疏离,实则内心敏感脆弱;有时会通过叛逆行为来试探父母的爱是否无条件。

心理语言:“我希望你们爱的,是真实的我,而不是你们期望中的那个‘完美孩子’。当我受伤时,我需要的是一个拥抱,而不是一顿说教。”

家长的误区:只关注孩子的行为结果(如成绩、犯错),却忽略了行为背后的情绪和动机,缺乏情感层面的共情与沟通。

三、从“管理者”到“领航员”:我们可以怎么做?

在我们迈向阳光心理疏导基地,我们深信,教育的核心是关系。修复关系,才能引导行为。以下是几点建议,希望能为您带来启发:

1. 变“命令”为“选择”,赋予有限自主权。

与其说“必须穿这件厚外套”,不如问“今天降温,你是想穿这件厚的,还是那件薄羽绒服?” 在非原则性问题(如穿衣、房间布置)上放手,让孩子在安全范围内体验自主决策的感觉。

2. 变“批评者”为“加油者”,挖掘每一个闪光点。

停止笼统的“你真棒”,而是具体地描述:“妈妈看到你今天主动整理了书桌,这个习惯真好!” 哪怕只是一个小小的优点,真诚的认可都能为孩子注入巨大的能量。

3. 变“说教”为“倾听”,创造不评判的沟通环境。

每天抽出15分钟,放下手机,关闭电视,真诚地看着孩子,问一句:“最近有什么好玩/烦心的事吗?” 然后,只听不说,不打断、不评价、不急于给解决方案。很多时候,孩子只需要一个情绪的出口。

4. 变“监工”为“战友”,共同面对问题。

当孩子遇到困难(如成绩下滑),不要第一时间指责:“你看你,又考砸了!” 而是与他站在一起:“这次没考好,你肯定也很难受。我们一起来看看,问题出在哪里,接下来怎么一起解决它?”

结语

亲爱的家长,孩子的叛逆,并非一场您必须赢得的战争,而是一个需要您用心理解的信号。它标志着您的孩子正在长大,正在努力地寻找自我。

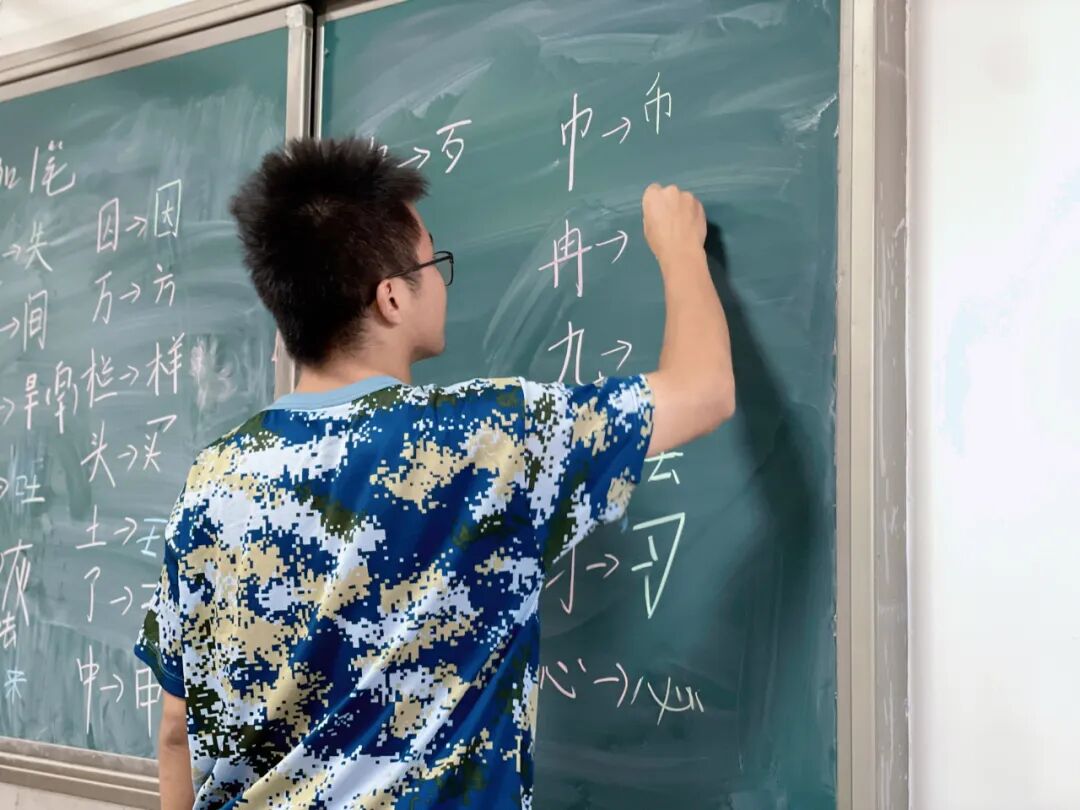

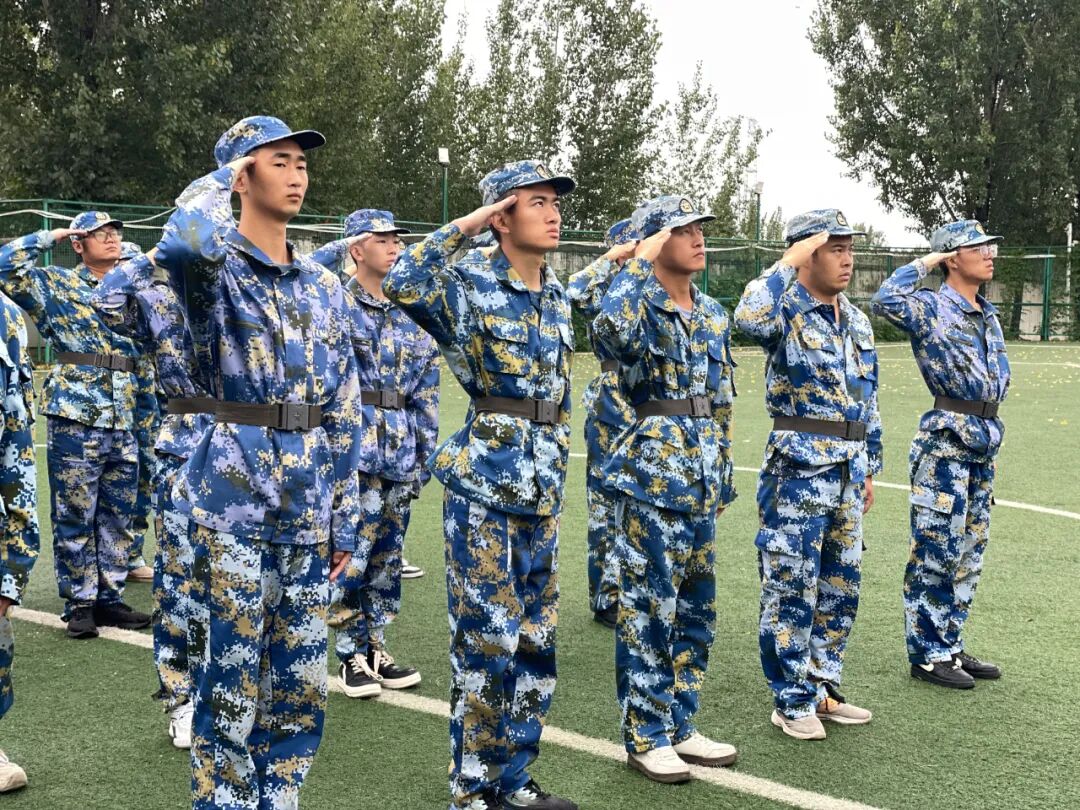

在这个充满挑战的时期,我们迈向阳光心理疏导基地愿意与您并肩同行。我们通过专业的心理辅导、丰富的团体活动、沉浸式的自然体验,帮助孩子在一个被理解、被尊重的环境中,重新认识自己,学会管理情绪,建立责任感,并最终找到与家庭、与世界和解与共处的方式。

因为,只有当孩子的内心需求被温柔接住时,他们身上的“刺”才会慢慢收起,绽放出属于他们自己的、柔软而坚韧的光芒。

如果您正感到无助,欢迎联系我们,让我们一同为孩子铺设一条回归的温暖之路。