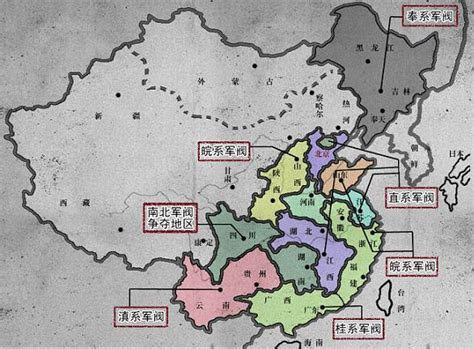

1916 - 1928 年,中国陷入了近代史上最动荡的军阀混战时期。当袁世凯在 1916 年死后,他一手建立的北洋军阀集团迅速分裂为三大派系:盘踞东北的奉系、控制中央政权的皖系、占据中原的直系,此外还有滇系、桂系等地方势力,中国由此进入长达 12 年的割据混战。按常理推断,一个国家陷入全面分裂、内战不休的时刻,正是外部势力趁虚而入的最佳时机——尤其是早已对中国虎视眈眈的日本,此时关东军已在东北站稳脚跟,为何却迟迟没有发动全面侵华战争?这种“混乱时机”与“日本隐忍”的强烈反差,构成了民国初年历史上一个耐人寻味的“时间差”谜题。

核心矛盾点:1916 - 1928 年的中国处于北洋军阀分裂混战状态,国家主权碎片化、军事力量内耗严重,本应是日本实施大规模侵略的“窗口期”,但日本却未采取实质性全面入侵行动,这种“乱世中的诡异平静”为后续历史走向埋下了关键伏笔。

当欧洲列强因战争元气大伤时,太平洋两岸的三个国家正悄悄划定中国的“势力拼图”。第一次世界大战的硝烟虽未直接烧到中国本土,却深刻重塑了列强在华的力量格局——随着德国战败退出山东,原本“八国瓜分”中国的复杂局面,逐渐简化为美、英、日三足鼎立的“三强对峙”新格局。

这场发生在欧洲的战争,意外成为中国近代外交格局的“洗牌机”。曾经在中国拥有租借地和势力范围的德国,其在山东的权益被战后条约重新分配,直接导致其在华影响力彻底消失。与此同时,未受战争严重波及的美国、传统殖民霸主英国,以及借战争之机扩大在华存在的日本,共同填补了权力真空,形成新的势力平衡1。

三国势力范围的“隐形边界”

英国:依托传统殖民优势,将长江流域牢牢控制在手中,这里是当时中国经济最发达的区域,也是其在华利益的核心。

美国:推行“门户开放”政策,主张各国在华利益均沾,试图以经济渗透取代直接领土控制。

日本:通过甲午战争和一战契机,占据东北与山东,形成从朝鲜半岛延伸至中国内陆的势力走廊。

这种“三强并立”的格局,本质上是列强基于实力对比的利益划分。英国需要稳定的长江流域市场,美国依赖“门户开放”实现商业扩张,日本则急于巩固在东北和山东的地缘优势。三国利益范围的明确化,为后续日本在军阀混战时期选择“避免直接冲突”提供了关键逻辑支撑——在尚未形成绝对优势前,贸然打破现有平衡反而可能引发美英联合干预。

经济渗透优先于军事冒险:英美资本对日本的软性制衡民国初年的中国大地上,一场没有硝烟的经济博弈正在悄然进行。当各路军阀在中原腹地混战不休时,英、美两国已通过资本渗透构建起庞大的经济影响力网络,这张无形的“金融天网”成为制衡日本军事野心的关键力量。英国汇丰银行通过对华政府贷款深度介入中国财政体系,美国美孚石油则凭借煤油销售网络将经济触角延伸至中国城乡,这些资本布局不仅带来巨额利润,更形成了对日本军事冒险的软性威慑。

日本政府对此心知肚明:一旦发动大规模军事行动,战火必然波及英美在华资产密集区——从上海的租界银行到长江流域的工矿企业,从华北的铁路干线到华南的港口设施。这种潜在的经济损失可能触发英美联合实施贸易制裁,甚至在国际外交舞台上孤立日本。1918 年日本试图独霸山东权益时,英美联合施压迫使东京收敛野心的案例,更让日本决策层意识到与西方资本直接对抗的风险。

在这种现实考量下,东京选择了一条更隐蔽的扩张路径:“以资夺权”而非“以武夺权”。通过控制铁路修筑权、矿山开采权等经济命脉,日本逐步将影响力渗透到中国东北、华北等战略要地。南满铁路株式会社垄断东北物流,鞍山制铁所掌控重工业原料,这些经济据点的扩张速度虽慢于军事占领,却避免了与英美资本的正面冲突,为日后更大规模的侵略埋下了“经济伏笔”。

这种“隐忍”背后,实质是帝国主义列强在华利益的复杂博弈。英美资本的软性制衡,既非出于对中国主权的尊重,也非对和平的坚守,而是基于维护自身殖民利益的现实计算。而日本的“以资夺权”策略,则暴露了其侵略本质的延续性——只是将刺刀换成了支票簿,将炮舰换成了铁路债券。当这种经济渗透达到临界点,当国际局势的天平再次倾斜,隐藏在资本面具下的军事野心终将露出獠牙。

在民国初年的军阀混战格局中,皖系与奉系两大军阀集团的崛起与存续,始终与日本的在华战略存在深层关联。这种关联并非简单的政治依附,而是通过具体的利益交换机制逐步形成的互动模式。

当皖系军阀掌控中央政府期间,为巩固其执政地位,与日本达成了一系列默契。其中最引人注目的便是允许日本在山东驻军,这一决策不仅使日本获得了在华北地区的军事存在支点,也为其后续扩大经济渗透创造了条件。而作为交换,皖系则从日本获得了维持统治所需的军事装备与资金支持,这种双向需求构成了双方合作的基础。

与此同时,割据东北的奉系军阀也与日本建立了类似的互动关系。为在东北复杂的地缘政治中占据优势,奉系向日本开放了南满铁路的经营权。这一举措让日本得以深度介入东北的交通与资源网络,进一步巩固了其在满蒙地区的经济特权;而奉系则借此获得了日本的军事援助,使其能够在与其他军阀的对抗中保持军事实力优势,从而稳定对东北的控制。

利益交换的核心逻辑在此过程中清晰显现:日本通过支持军阀获得实质性的经济与战略特权,而军阀则依靠日本的援助维持统治地位。这种模式使得皖系与奉系在客观上成为日本在华利益的重要代理人,双方的合作既服务于军阀的派系生存需求,也推动了日本在华势力的扩张。

北洋军阀时期的这种特殊互动,揭示了近代中国半殖民地环境下权力博弈的复杂性——外部势力通过扶持地方军阀实现利益渗透,而军阀集团则将外部支持转化为内部斗争的资本,形成了一种扭曲的“共生”关系。

石原莞尔的“非战理论”:殖民策略的“智力支撑”作为“九一八事变”的主要策划者之一,石原莞尔早在 1920 年对中国进行实地考察后,就提出了一套影响日本殖民策略走向的“非战理论”。他基于对中国社会结构和军阀割据局面的观察,敏锐地意识到直接军事手段的局限性——武力征服的成本远高于政治收买,而单纯的军事占领更可能激化民族矛盾。

石原在报告中明确警告:“直接军事占领将引发中国全民抵抗,不如通过军阀代理人实现间接统治。”这一论断直指日本侵华策略的核心矛盾:若采取激进扩张,不仅会面临长期战争消耗,还会迫使四分五裂的中国形成统一抵抗阵线;而通过扶持地方军阀作为代理人,则能以更低成本实现对中国资源的控制和政治影响力的渗透。

这种“渐进渗透”思维与军部内部主张“速战速决”的激进派形成鲜明对立,成为日本在军阀混战时期选择“隐忍”的重要“智力支撑”。石原的理论本质上是将殖民统治的“成本 - 收益”计算引入战略规划,认为通过金钱收买、政治操控军阀的方式,比直接出兵更能实现“以华制华”的目标。这一策略逻辑不仅反映了日本对中国社会复杂性的认知深化,也暴露了其殖民统治手段从粗暴军事征服向精细化政治操控的演变。

1929 年那场席卷全球的经济大萧条,像一只无形的蝴蝶,在遥远的华尔街扇动翅膀,最终却在东亚掀起了改变历史走向的风暴。这场危机不仅重创了欧美经济体,更成为日本从“隐忍”走向军事冒险的关键转折点。

危机对日本的冲击来得迅猛而直接。1930 年日本出口额暴跌 50%,工厂大量倒闭,城市失业率飙升;与此同时,农村地区爆发大规模饥荒,饿殍遍野的惨状引发严重社会动荡。民众对政府的不满情绪日益高涨,整个国家陷入内忧外患的困境。

在这样的背景下,日本军部敏锐地抓住了民众的焦虑情绪,以“对外扩张解决资源短缺”为口号,将国内矛盾巧妙转移为对“生存空间”的诉求。这一口号精准击中了当时日本社会对资源匮乏的恐惧,迅速获得了广泛的民众支持,军部势力借此进一步膨胀,逐渐掌控了国家决策主导权。

而此时的国际环境,更给了日本可乘之机。伦敦和华盛顿的决策者正忙于应对国内银行倒闭潮,对东京的军事异动视而不见。美、英等传统强国因深陷经济危机泥潭,无暇东顾,客观上解除了对日本的外部牵制。

内外因素的叠加,彻底改变了日本的对华政策逻辑。此前通过扶持段祺瑞、张作霖等代理人间接控制中国的策略被抛弃,取而代之的是更为激进的“直接占领”路线。经济困境如同催化剂,将日本一步步推向了军事冒险的深渊,为后续全面侵华战争埋下了伏笔。

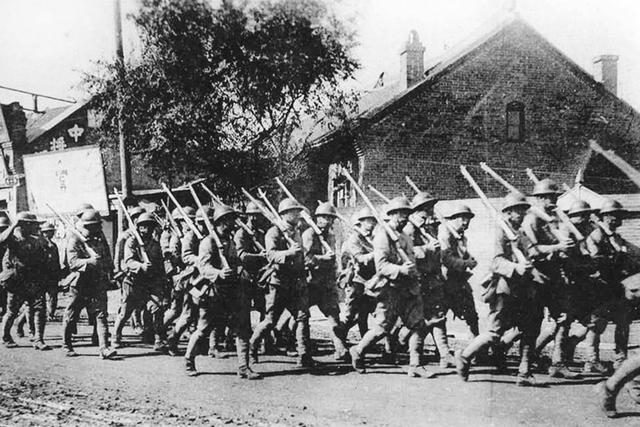

北伐烽火中的权力更迭:亲日势力的“崩塌时刻”1926 年爆发的北伐战争,如同一把利刃划破了中国近代军阀割据的混沌局面,更彻底摧毁了日本精心构建的在华代理人网络。这场席卷全国的革命风暴,最终引发了亲日势力的“崩塌时刻”,为日本军部强硬派的崛起埋下了关键伏笔。

1927 年,直系军阀吴佩孚、孙传芳在北伐军的凌厉攻势下相继战败,标志着日本在华北经营多年的代理人体系出现第一道裂痕。这两支曾被日本视为“利益代言人”的军阀力量溃败后,日本失去了对长江流域及中原地区的间接控制渠道。而 1928 年发生的“皇姑屯事件”,则成为压垮日本在华“合法”利益架构的最后一根稻草——日本关东军为维持对东北的影响力,策划炸死奉系军阀张作霖,试图扶持更听话的代理人,却没想到这一冒险举动彻底激化了矛盾。

张作霖之子张学良继任东三省保安总司令后,以惊人的魄力宣布“东北易帜”,服从南京国民政府指挥,将五色旗更换为青天白日满地红旗。这一决定不仅使奉系军阀切断了与日本的特殊联系,更让南京国民政府在名义上完成了对全国的统一,终结了北洋军阀长达十余年的统治。对日本而言,这意味着其通过军阀割据局面攫取特殊利益的“合法”路径被彻底封死——从皖系到直系再到奉系,三代代理人体系在短短两年内相继崩塌,日本在华投资、铁路权益及政治影响力瞬间失去依附载体。

日本军部强硬派此时得出结论:“唯有军事手段能重建在华控制”。这种认知上的转变,使得九一八事变从“可能性”逐渐演变为“必然性”,日本侵华策略从此进入“以武力突破”的新阶段。

九一八事变中东北军的不抵抗,实则是南京国民政府一场致命的外交误判。深受中国传统“以夷制夷”外交思维影响的蒋介石集团,固执地认为“英美不会坐视日本独吞东北”,将希望完全寄托于国际调停。这种对列强干预的过度迷信,最终让日本以最小代价攫取了整个东北,也为其后续更大规模的侵略埋下了隐患。

蒋介石在日记中曾写道:“暂取逆来顺受态度,以待国际公理之判断”。然而他没意识到,1930年代的全球正笼罩在经济大危机的阴影下,英美等国自顾不暇,所谓的“国际公理”早已在经济崩溃的现实面前变得脆弱不堪。这种对国际秩序的天真幻想,让中国错失了抵抗的最佳时机。

当时的美、英等国正深陷经济危机的泥潭,国内失业激增、工厂倒闭,根本无力也无心干预远东事务。南京国民政府的“外交牌”最终沦为一张废牌,日本则通过这场几乎兵不血刃的占领,进一步确认了中国的软弱可欺,其侵略野心也因此被彻底点燃。这种“以夷制夷”的传统策略,在近代国际关系的强权逻辑面前,终究显得苍白无力。

退出国联:日本与国际体系的彻底决裂九一八事变后,当日本的侵略行径在国际社会激起轩然大波时,实际的制衡力量却显得异常薄弱。当时美、英等主要西方国家正深陷经济危机的泥潭,工业生产暴跌、失业率飙升,根本无力对日本采取实质性的制裁措施。这种国际制衡的真空状态,让日本看到了摆脱约束的机会。

1933年,日本正式宣布退出国际联盟,这一决定绝非孤立的外交举动,而是其战略转向的关键信号。从此,日本彻底摆脱了国际社会的制度性约束,与既有的国际体系宣告决裂。这一步棋不仅扫除了其全面侵华的外部障碍,更标志着此前对国际规则的“隐忍”策略彻底终结——军国主义的扩张野心不再掩饰,侵略的步伐即将加速。

日本退出国联的本质,是对国际秩序的公然挑战。当经济危机让美、英等国自顾不暇时,日本敏锐地抓住了制衡力量的空档期,通过“破局”国际体系,为后续的全面侵华战争铺平了道路。这一事件也成为14年侵华战争的重要序幕,预示着东亚乃至世界的和平将面临更严峻的考验。

失去国际约束的日本,此后在扩张的道路上更加肆无忌惮。从东北到华北,侵略的阴影逐渐蔓延,而退出国联这一关键节点,正是这场灾难的重要转折点。

北洋军阀混战时期,日本的“按兵不动”绝非放弃侵华野心,而是一场基于现实利益的战略隐忍。这种“隐忍”背后,藏着两套精密的算计逻辑:一是国际制衡的紧箍咒——当时英美等国在华利益交错,形成对日本扩张的有效牵制,使其不敢贸然打破均势1;二是代理人利益的最大化——皖系、奉系等亲日军阀掌控北洋政权,相当于日本不费一兵一卒就在华铺设了利益管道,这种“以华制华”的模式远比直接军事占领更划算。

但这种脆弱的平衡,终究在 1930 年代被多重因素击碎。随着全球经济危机爆发,英美等国自顾不暇,国际制衡的“紧箍咒”骤然松弛;而日本国内经济崩溃、矛盾激化,急需通过对外扩张转移压力。更关键的是,中国北伐战争的胜利彻底改写了权力格局——亲日的北洋军阀失去中央控制权,日本在华数十年积累的利益网络瞬间崩塌。当“理性算计”的空间消失,剩下的便只有孤注一掷的军事冒险。

历史的吊诡之处正在于此:日本在北洋时期的“隐忍”,实则是为全面侵华默默积累战略资源——从经济渗透到情报网络,从代理人培养到军事准备;而中国的分裂与统一,恰恰成为打破双方力量对比的关键变量。当中国结束内部分裂、凝聚民族共识时,日本的“冒险赌博”便注定走向失败。

评论列表