你有没有过这种时候?就是结束了一天累死累活的工作,回到家,只想躺在沙发上。这时候,孩子跑过来缠着你。你怎么办?

最近去一个朋友家吃饭,就看到了特真实的一幕。

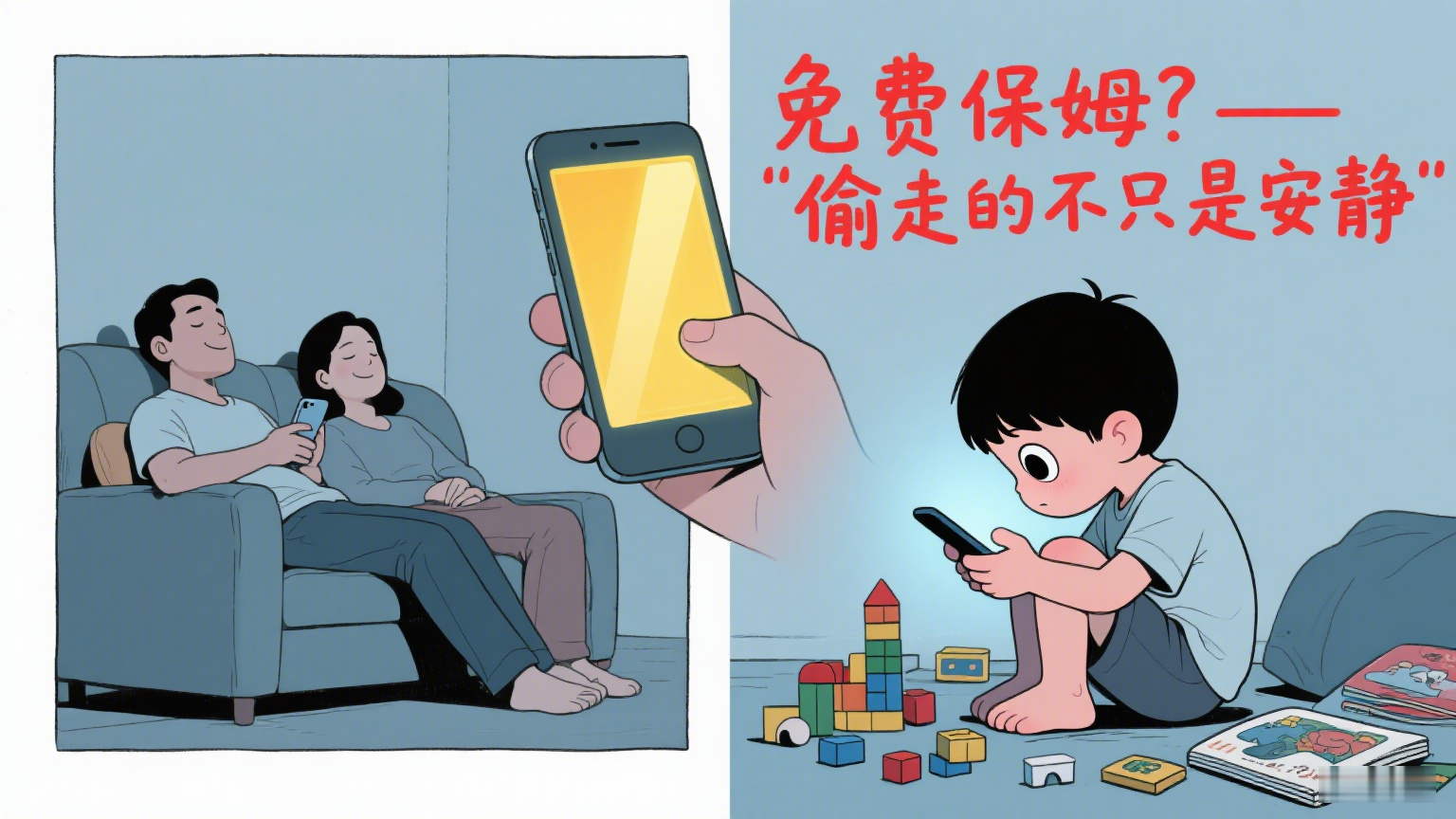

我朋友,绝对的人精,事业做得风生水起。席间,他六岁的儿子一直吵着要玩。朋友呢,气定神闲,掏出手机,解锁,递过去。世界瞬间就安静了。

他冲我得意地挤挤眼,说:“你看,最好的保姆,随叫随到,还免费。”

当时我笑了笑,没说什么。但半小时后,一个细节让我后背有点发凉。

我们准备切蛋糕了,朋友喊他儿子:“辰辰,过来吃蛋糕!”没反应。他又喊了一声,还是没反应。

他走过去,轻轻拿走手机。就在那一瞬间,我看见那孩子,眼神是散的,瞳孔你知道吗,过了好几秒,才重新对上焦。整个人,就像是被从另一个世界里硬拽回来,一脸的烦躁和茫然。

这事儿让我琢磨了半天。我们这代父母,谁没在筋疲力尽的时候,把手机当成“救命稻草”丢给过孩子呢?我们心里都隐隐觉得不对,但到底哪儿不对,又说不太上来。

其实,这里面藏着我们这代父母,在“高质量陪伴”这件事上,普遍认同的三个“认知陷阱”。你可能觉得是常识,但我今天得说,它们很可能是错的。

第一个陷阱:好父母,就得让孩子跟电子产品“绝缘”。

你看,咱们一提到手机、iPad,是不是就如临大敌?好像这玩意儿就是精神鸦片,必须严防死守。

但这事儿吧,你有没有发现,特像一百年前我们父辈看待电视,或者更早,看待小说一样?都是洪水猛兽。

可结果呢?堵是堵不住的。

这个时代的本质是什么?是人和数字世界已经密不可分了。你非要把孩子养成一个“数字移民”,那他将来怎么在“数字原住民”的世界里混呢?

这背后的关键点,其实不是“堵”,而是“疏”。

手机这东西,它就是个工具,跟菜刀一样。你不会因为菜刀能切到手,就永远不让孩子进厨房吧?你得教他怎么用。

所以,高手父母是怎么做的?他会把手机从一个“电子保姆”,变成一个“亲子玩具”。比如说,孩子问“恐龙为什么会灭绝?”,你别直接告诉他,你跟他一起拿起手机,说:“走,咱俩去问问百度这个‘博士’。”

你看,性质就变了。你不是在把孩子推给机器,而是在拉着孩子,一起使用这个机器。

第二个陷阱:我只要人在,就是在陪伴。

这个坑,全职妈妈踩得最多。很多妈妈跟我抱怨:“我放弃了工作,一天24小时都围着他转,怎么感觉他还是不亲呢?”

问题出在哪?

我打个比方你就懂了。这就好比你上班开会,有的人在场坐了一整天,其实脑子早就飞到九霄云外了。这叫“出勤”,不叫“出活”。

对孩子来说,你一边刷着手机,一边心不在焉地“嗯嗯啊啊”地陪他搭积木,这不叫陪伴,这叫“现场监工”。孩子的敏感度,比雷达都准,他能瞬间捕捉到你的敷衍。

所以,别再用“时长”来衡量你的陪伴了。高质量的核心,在“用心”。

我一个搞儿童心理学的朋友,给了我一个建议,特简单:每天,只要保证有雷打不动的20分钟。在这20分钟里,你的世界里只有他,手机静音,天塌下来都别管。你就跟他一起,全身心地投入地去做一件事。

这20分钟的“高质量连接”,效果远超你24小时的“低质量待机”。

第三个陷阱:陪伴,就得“寓教于乐”。

咱们这代人,功利心都挺强的,不知不觉就带到育儿里了。

发现没?我们陪孩子玩,总想玩点“有用”的。玩积木,是为了锻炼空间思维;读绘本,是为了让他多认几个字;聊个天,都忍不住想考考他今天学的英语单词。

好像所有亲子互动,都得奔着一个KPI去。

这背后藏着一个危险的信号。孩子会觉得,妈妈爱我,是有条件的。她爱的是那个“更聪明”、“更优秀”的我。

真正构建孩子安全感的,恰恰是那些“无用”的时光。

什么是“无用”?就是不带任何目的,纯粹为了快乐。你俩可以一起在沙发上打滚,一起对着窗户哈气画画,一起捏一个谁也看不懂的橡皮泥。

这有什么用?没用。但正是这些没用的瞬间,才让孩子确认了一件事:我被爱,不是因为我表现好,而仅仅因为我是我。

想通了这三层,很多问题就迎刃而解了。

当然了,光说道理没用。我那个后来幡然醒悟的朋友,还真就琢磨出了一套亲测有效的小工具,“7日专注力唤醒计划”,特别简单,这里分享给你。

【给所有焦虑父母的“7日专注力唤醒计划”】(建议截图保存,拿来就用)

Day 1 | “无声的十分钟”:和孩子一起拼图,约定10分钟内不说话,只用眼神和动作交流。

Day 2 | “厨房交响乐”:邀请孩子帮你洗菜、择菜,感受和你一起创造的乐趣。

Day 3 | “故事新编”:读他熟悉的绘本,读到一半合上书,邀请他当“导演”,编一个新结局。

Day 4 | “家庭寻宝”:画一张简单的藏宝图,引导他根据线索去寻找藏起来的玩具。

Day 5 | “沙发音乐会”:关灯放纯音乐,背靠背坐在地毯上,分享彼此“听”到的画面。

Day 6 | “影子游戏”:用台灯和手在墙上变出各种小动物的影子。

Day 7 | “专属拥抱日”:规定见面、分开时,都要给对方一个超过10秒的大大拥抱。

当然了,你别以为拿到这个清单就万事大吉了。真实世界哪有那么顺滑。

我朋友就跟我吐槽,说进行到第四天,要跟儿子玩“寻宝游戏”的时候,就翻车了。孩子找了一半不耐烦了,直接躺地上撒泼打滚,哭着喊着要手机。

他说那一刻,真就差点放弃了,心想“算了吧,我图啥呢?”

最后,他怎么做的吗?他没吼,也没讲道理,就蹲下去把孩子抱在怀里。等孩子哭声小了,在他耳边说:“生气了是吧?没事,要不咱换换,你来藏,我来找?”

你猜怎么着?这事儿就这么过去了。

也正是这次“翻车”,让他想明白了一件事:所谓陪伴,根本不是一套完美的执行流程,而是在每一次失控的边缘,你都选择再一次温柔地走向他。

大概一周后,他儿子有一天晚上,突然对他说:“爸爸,我发现,还是你最好玩。”

他说,他一个大老爷们,当时差点就绷不住了。

今天聊了这么多,其实核心就一个问题。你不用去跟手机这个顶级产品经理设计的“电子保姆”死磕,那没劲。

你真正要琢磨的是:作为一个活生生的、有温度的父母,你到底能提供哪些手机永远也给不了的东西?

想清楚这个,很多问题,答案自然就有了。