引言:

公元1457年正月十七日凌晨,大明的紫禁城还笼罩在寒冬的夜色中。一群全副武装的士兵,用巨木撞向南宫紧闭的宫门。

门内,是被软禁了七年、度日如年的太上皇朱祁镇。门外,是几个押上性命、渴望一步登天的投机客。

当宫墙轰然倒塌的那一刻,不仅改变了几个人命运,更将大明王朝的航向,撞入了一条暗流汹涌的岔路。这就是大明史上最富戏剧性的政变——“夺门之变”。

一、 祸根:从“土木堡”到“南宫锁”

一切的故事,要从八年前那场惊天惨案说起。

1449年,年轻气盛的明英宗朱祁镇,在太监王振的忽悠下,御驾亲征瓦剌,结果在土木堡全军覆没,自己更是成了俘虏。这便是“土木堡之变”。

消息传来,京城震动,大明瞬间到了悬崖边上。国不可一日无君,尤其是在这个危难时刻。于是,以于谦为首的众臣做出了一个艰难但正确的决定:拥立英宗的弟弟郕王朱祁钰为新帝,即景泰帝,尊英宗为太上皇。

这一招,稳定了军心,于谦随后打赢了北京保卫战,保住了大明的江山。

一年后,瓦剌觉得留着英宗这个“烫手山芋”也没用,便把他放了回来。然而,皇位就像一把魔戒,坐上去了谁还肯下来?景泰帝面对归来的哥哥,心情复杂。他做的第一件事,就是将这位“太上皇”锁进南宫,严加看管,一锁就是七年。

这还不够,为了断绝英宗一系的念想,景泰帝更是废掉了原太子(英宗之子朱见深),改立自己的儿子朱见济。可惜人算不如天算,新太子早早夭折,储位空虚,成为了帝国最大的政治隐患。

二、 赌局:当皇帝病重,野心家开始押注

时间来到1457年正月,景泰帝突然一病不起,眼看就要不行了。由于没有太子,谁来继承大统?朝堂之上,暗流开始涌动。

按理说,最合法的继承人,正是当年被废的那个孩子——英宗的儿子朱见深。如果按部就班,等景泰帝驾崩,朱见深顺理成章即位,天下太平。

但有些人,等不及了。

武清侯石亨(掌管京营兵权的实力派)、都督张軏、太监曹吉祥(皇帝身边的内应),这几个野心家凑到一起,看到了一个千载难逢的“奇货”——南宫里的太上皇。

他们找到了足智多谋(也善于钻营)的文官徐有贞。徐有贞曾因主张南迁而被景泰帝厌弃,一直想找机会翻身。他对众人说:“拥立外藩(指其他藩王),不如复立太上皇,可建不世之功!”

一场以皇位为筹码的政治豪赌,就此开盘。

三、 夺门:那个惊心动魄的夜晚

正月十六日夜,石亨等人调兵潜入长安门,直奔南宫。史载,宫门异常坚固,无法打开。怎么办?

“撞开它!”

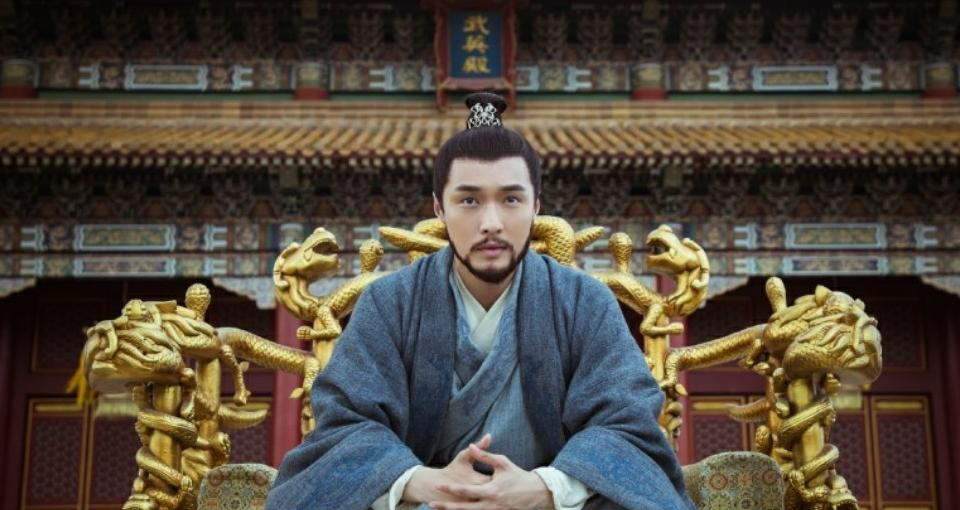

于是,军士们扛来巨木,猛撞宫墙,硬生生撞开了一个窟窿。众人鱼贯而入,见到了惊慌失措的朱祁镇,立刻山呼万岁,将他扶上御辇。

一行人急匆匆赶往皇宫核心——东华门。守门卫士厉声呵止,关键时刻,朱祁镇挺身而出,高喊道:“朕乃太上皇也!”

这一嗓子,镇住了守卫。他们眼睁睁看着这队人马闯入大内。

正月十七日清晨,等待朝见病重皇帝的百官,忽然听到奉天殿的钟鼓被敲响。众人疑惑地走入大殿,只见龙椅之上端坐的,竟是消失了七年的太上皇朱祁镇!

徐有贞出班,向震惊的百官宣告:“太上皇复辟矣!”

至此,这场历时仅数小时的政变,宣告成功。大明一夜之间,换了皇帝。英宗改元“天顺”,而那个病榻上的景泰帝,则被废为郕王,很快便离奇去世。

四、 余波:英雄的鲜血与赌徒的末路

政变成功,接下来便是论功行赏和血腥清算。

1. 天下第一冤案:于谦之死复辟后的英宗,面对的第一个难题就是:如何处置于谦?于谦是景泰朝的顶梁柱,是拯救国家的英雄,但他也一手主导了另立新君,客观上造成了英宗被软禁的局面。石亨、徐有贞等人深知,不除掉于谦,他们“夺门”的合法性就永远立不住。

于是,他们给于谦扣上了一个“意欲”迎立外藩的谋逆罪名。英宗尚存犹豫,说:“于谦实有功。”徐有贞却一句话点破了要害:“不杀于谦,此举为无名。”为了给政变正名,英雄必须被牺牲。最终,于谦被押往崇文门外,在他曾誓死保卫的北京城下,含冤遇害。“天下冤之!”

2. 赌徒的结局:没有赢家的游戏然而,历史的吊诡之处在于,这些靠政变上位的“功臣”,最终也大多没有好下场。徐有贞很快被石亨排挤,流放边地;权倾朝野的石亨,因跋扈被下狱,死于狱中;太监曹吉祥更是野心膨胀,竟想效仿“夺门”故事,起兵造反,最终被灭族。这场豪赌,从一开始就注定了无人是真正的赢家。

【结语·历史启示录】

回望“夺门之变”,我们不禁感慨:

它本可避免:若无野心家投机,皇位本可通过合法程序平稳过渡。这告诉我们,制度的稳定,最怕人心的私欲。

它代价惨重:最大的代价,是忠臣良将的鲜血。于谦之死,不仅是明朝的损失,更是整个民族记忆中的一道伤疤。他践行了“社稷为重,君为轻”,却最终败给了“君权至上”的现实逻辑。

它遗毒深远:“夺门”的成功,像一剂毒药,激励了后来无数的政治投机。它破坏了明初建立的继承秩序,让宦官势力重新抬头,为明朝中后期的党争与衰败,埋下了深深的伏笔。

那一声撞开南宫宫墙的巨响,撞开的不仅是一座冷宫的大门,更是大明盛世之下,潘多拉的魔盒。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)

评论列表