能让孩子懂事的,从来不是“我对不起父母”

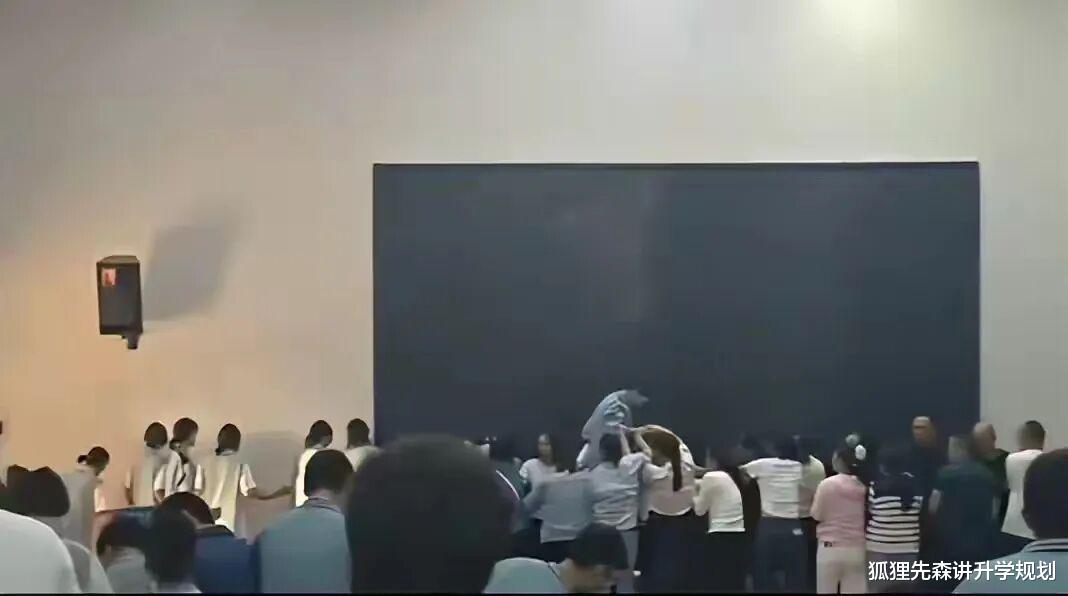

前阵子河南郑州中牟县一所学校的 “感恩活动” 刷爆网络:家长们在地上跪成一排,学生蒙着眼睛,在旁人搀扶下从父母背上踩过。

现场放着抒情音乐,有人说 “孩子摘眼罩发现是父母,当场就哭了”。

可这眼泪里,到底是被 “感动”,还是被当众揭穿的窘迫与刺痛?

学校后来道歉说 “细节考虑不周”,但这事根本不是 “细节” 问题 —— 它暴露了很多人对 “感恩教育” 的误解:把 “让孩子愧疚” 当成 “教孩子感恩”,用道德绑架包装成 “爱”,最后满足的是父母 “我付出了就要被看见” 的执念,刺痛的却是孩子一辈子的自我认同。

这场荒诞的活动,最让人不舒服的,是 “蒙眼” 这个设计 —— 学生踩上去之前,根本不知道下面是自己的父母。

这种 “不知情”,本质上就是把孩子推到被动的道德悬崖:等你发现脚下踩着的是生你养你的爸妈,你能不内疚吗?你能不觉得 “我践踏了父母的尊严,我欠他们一辈子” 吗?

活动组织者说这是 “感恩教育”,可感恩的核心是 “主动看见”,不是 “被动愧疚”。

如果孩子平时能看到父母早起做早餐的辛苦,主动帮着洗碗;能在爸妈累的时候递杯热水,说句 “您歇会儿”,这才是真感恩。

可通过 “父母下跪、孩子踩踏” 这种形式,感恩变成了一场 “公开处刑”—— 孩子被迫在众人注视下,意识到 “我刚才踩的是爸妈”,这种羞耻感和负罪感,哪里是 “感恩”,分明是精神上的碾压。

学校说 “取得了家长同意”,可家长同意,不代表孩子愿意。

就像有网友说的:“如果我小时候遇到这事,这辈子都不敢跟爸妈正常相处 —— 总觉得自己踩过他们的背,这份‘债’永远还不清。” 这

种 “仪式感” 带来的不是亲情升温,而是孩子对父母的恐惧与疏离,是把亲子关系变成了 “债主与负债者” 的关系。

别以为只有这种极端活动才是愧疚教育,很多父母的日常沟通里,都藏着这样的 “小钩子”,只是我们没察觉。

孩子考了 98 分,开心地跑回家分享,你却皱着眉问 “那两分怎么丢的?是不是又粗心了?我每天起早贪黑给你做饭、送你上补习班,你就拿这个回报我?”—— 明明是想鼓励孩子,一开口却变成了 “我的付出,你没对得起”。

孩子试完兴趣班说 “不喜欢”,你下意识就说 “你知道一节课多贵吗?我小时候想学都没机会,你还挑三拣四”—— 把自己的遗憾,变成孩子的 “不懂事”。

甚至孩子工作后加班累了吐槽两句,你都会补一句 “你这点苦算什么?我们当年在工厂里熬通宵,比你难十倍”—— 用自己的经历压制孩子的情绪,逼他觉得 “我的辛苦不算什么,我该更努力才对”。

这些话听着是 “为你好”,本质上是给 “爱” 明码标价。

你把时间、金钱、精力的付出一一列出,潜台词是 “我为你做了这么多,你必须用‘听话、考高分、按我的期待活’来偿还”。

可孩子不是 “负债者”,父母也不该是 “债主”。

长期在这种氛围里长大的孩子,会慢慢觉得 “我的存在,就是为了满足父母的期待”,一旦做不到,就会陷入深深的自我否定 —— 哪怕后来事业有成,也总觉得 “我还不够好,还没对得起爸妈的付出”。

现在很多 80、90 后当父母,其实特别矛盾:我们是被愧疚教育 “坑” 过的一代,从小听着 “别人家的孩子” 长大,知道被父母说 “你对不起我的付出” 有多难受;我们也会看教育学文章,知道要 “温和坚定”“看见孩子的感受”,可一到实际场景,还是会脱口而出当年父母对我们说过的话。

比如孩子考差了,脑子里明明想的是 “要帮他分析错题,找到问题在哪”,嘴里却蹦出 “我花这么多钱送你去辅导班,就考这点分?”;想让孩子自由选兴趣班,却忍不住跟邻居比 “你看人家孩子报了三个班,你怎么一个都不想学?”—— 不是我们想伤害孩子,而是那种 “不这样逼他,他就不会进步” 的焦虑,早就刻进了骨子里。

我们就像 “带着旧伤的医生”,明明知道某种药会伤人,却还是忍不住给孩子用,因为这是我们唯一熟悉的 “教育方法”。

但这种 “矛盾” 其实是好事 —— 至少我们在反思。

以前的父母可能根本没觉得 “愧疚教育” 有问题,而我们会因为 “说了一句重话” 后悔,会在发完脾气后跟孩子道歉 “刚才妈妈语气不好,对不起”;会在孩子犯错时,先忍住指责,问一句 “你是不是遇到困难了”。

这种 “清醒的痛苦”,就是改变的开始 —— 我们或许不能完全治愈自己的童年,但至少能不让孩子重复我们的伤害。

其实教育孩子,从来不需要让他愧疚。真正的爱,不该有 “价签”;真正的感恩,也不是逼出来的。

我们这代父母,可以试着把亲子关系从 “债主与负债者”,改成 “一起成长的合伙人”。

比如孩子考差了,别先提 “我付出了多少”,而是蹲下来问:“这次考试是不是遇到难题了?哪里没弄懂?周末爸爸陪你一起看看错题,咱们一起把漏洞补上好不好?”;孩子不想上兴趣班,别先说 “我花了多少钱”,而是认真听他说:“你为什么不喜欢呀?是觉得太难,还是觉得没意思?咱们可以换一个你喜欢的,没关系。”

把 “指责” 换成 “倾听”,把 “愧疚” 换成 “支持”,孩子反而会更主动地去爱、去努力。

因为他知道,爸妈的爱不是 “必须完成的任务”,而是 “我可以依靠的后盾”—— 就像有位家长说的,儿子数学考了 70 分,战战兢兢拿给他签字,他憋住了骂人的话,问孩子要不要一起分析错题。

孩子愣了几秒突然哭了:“爸爸,我以为你会骂我。” 那一刻他才明白,孩子要的不是 “必须对得起谁”,而是 “我做得不好时,有人会帮我,而不是怪我”。

真正的感恩,是孩子被爱、被看见之后的自然流露:他会主动把好吃的分给你,会在你生病时端来热水,会在取得进步时第一时间跟你分享。

这些小小的举动,比任何 “跪地踩背” 的仪式都有温度,比任何 “道德绑架” 都能拉近亲子距离。

学校是 “教书育人” 的地方,既要教知识,更要培养孩子的健全人格 —— 可在这场 “踩背” 活动里,学校却成了 “愧疚教育” 的推手,把 “情感勒索” 当成 “感恩教育”,把 “道德绑架” 当成 “亲子互动”。

学校或许觉得 “这是为了让孩子懂感恩”,但它忘了:真正的教育,是教会孩子尊重自己、尊重他人,而不是让孩子在众人面前感到羞耻;是帮助孩子构建健康的亲子关系,而不是强化 “父母高高在上、孩子必须顺从” 的尊卑关系。

那些所谓的 “集体跪拜父母”“当众给父母洗脚”“踩背感恩”,本质上都是在消费孩子的情感,用他们的眼泪换取 “教育成功” 的假象。

学校应该有基本的判断力:什么是 “正向激励”,什么是 “情感勒索”;什么是 “感恩”,什么是 “愧疚”。不能因为某种活动 “看起来感人”“有仪式感”,就不管它会不会伤害孩子的心理。

毕竟,教育的终极目的是让孩子成为 “自信、阳光、懂得爱与被爱” 的人,而不是 “活在愧疚里、必须偿还他人” 的人。

郑州的 “踩背” 活动已经过去,但愧疚教育的影子,还藏在很多家庭和学校的角落。

我们总以为 “让孩子愧疚,他才会懂事”,可实际上,愧疚只会让孩子变得敏感、自卑,甚至长大后用同样的方式对待自己的孩子 —— 把 “爱” 变成 “条件”,把 “付出” 变成 “勒索”。

真正的爱,不该有 “价签”;真正的感恩,也不该有 “枷锁”。

作为父母,我们不用靠 “自我牺牲” 来证明爱,不用靠 “让孩子愧疚” 来教他感恩 —— 只要让孩子知道 “你可以不完美,你可以犯错,爸爸妈妈永远爱你、支持你”,他自然会成长为一个懂得感恩、内心坚定的人。

毕竟,孩子要的从来不是 “我要对得起父母”,而是 “我值得被父母爱”;我们要的也不该是 “孩子的愧疚”,而是 “孩子的真心”。