我拿几万块设备试了20次,才发现:不是区别小,而是你没听对。

刚开始我也想说:“好像真的听不出啥区别?”

但后来我发现,问题根本不在音质差别,而在我们怎么听、听什么。

我最初拿MP3和Hi-Res对比,体验是这样的:

MP3听起来更厚实,更“直接”,像有人贴着耳朵说话。

Hi-Res反而声音更“轻”,有点单薄,第一感觉不讨喜。

但当我反复AB切换、专注去听 尾音、空间、齿音、空气感 这些细节时,突然意识到:

MP3把“听觉的表皮”留了下来,把“灵魂的细节”抹掉了。

尤其在安静环境下,用一些编制干净、混响复杂的爵士、独奏、人声曲目去听时,你会发现:

MP3的空间是扁的,人声贴在耳朵上;

Hi-Res是立体的,有空气,有残响,有距离感;

MP3像一张JPG图,Hi-Res像是PNG图,动态更大、细节更多。

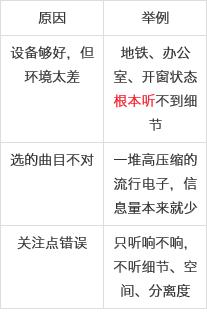

02. 不是你耳朵差,是你没“听对地方”很多人“听不出区别”的原因有三个:

所以他们做完盲测就下结论:“无损是玄学”。

但说实话,用128k听出来“更厚实”,不是因为MP3更好,而是因为它通过压缩算法人为强化了中频、抹去了动态差异 —— 本质上是一种“听感PUA”。

03. 你要听的不是“有没有声音”,而是“声音里藏了多少东西”

MP3在压缩时,会舍弃人耳“不容易察觉”的声音,比如:

乐器混响的尾巴

鼓点后那一丝空气的震动

女声呼吸中的颤动

乐器定位的空间线条

这些“细节”你不认真听的时候感知不到,但你一旦听到过,就回不去了。

就像你第一次吃真正新鲜采摘的草莓,才知道“华润万家超市那种草莓根本没味”。

如果你觉得Hi-Res和MP3听起来区别不大,不妨试试更“狠”的对比:

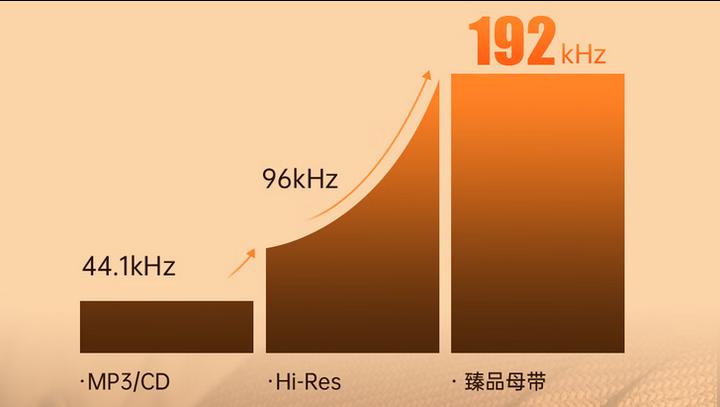

比如,拿QQ音乐的臻品母带音质(192kHz/24bit),和一首128kbps(44.1kHz/16bit)的MP3版本,对比听同一首歌。对比曲目可以是女声独唱(Jacintha、蔡琴、Norah Jones)、也可以是爵士三重奏(Ray Brown Trio)。

听点建议:

保持在同一个EQ下,减少变量 把音量调小一点,用“听细节”的方式去听 关注乐器定位、混响尾音、背景感、齿音、气流、呼吸

你会惊讶发现,臻品母带无损音质,信息量远超一般无损——从细节、动态到氛围,都更接近录音室的原貌。当然,更重要的是——你得有一台能把这些细节放出来的音箱。

我用的杰科Q25臻品音箱,目前也只有它能让臻品母带级音质在音箱上播放,并且还是用的Wi-Fi传输方式,传输带宽600Mbps+,不压缩地传输音源,避免了蓝牙压缩导致的音质劣化。

这时,你才知道:

“不是听不出区别,而是你以前没给耳朵一个好点的平台。”

就像你总说草莓没味,是因为你一直在吃泡水草莓。

05. 结论:MP3是够听,但无损是“值听”MP3当然可以听歌,但它就像压缩包,把音乐里很多灵魂的细节都挤掉了。

音乐是耳朵的事,更是感知的事。你越懂得欣赏,越听得出区别。也许当你在深夜,一个人戴上耳机,听到老歌里那句轻轻的呼吸,才发现:

“原来这首歌,我以前从没听懂。”

这,就是无损的意义。它不是装逼,是还原。

评论列表