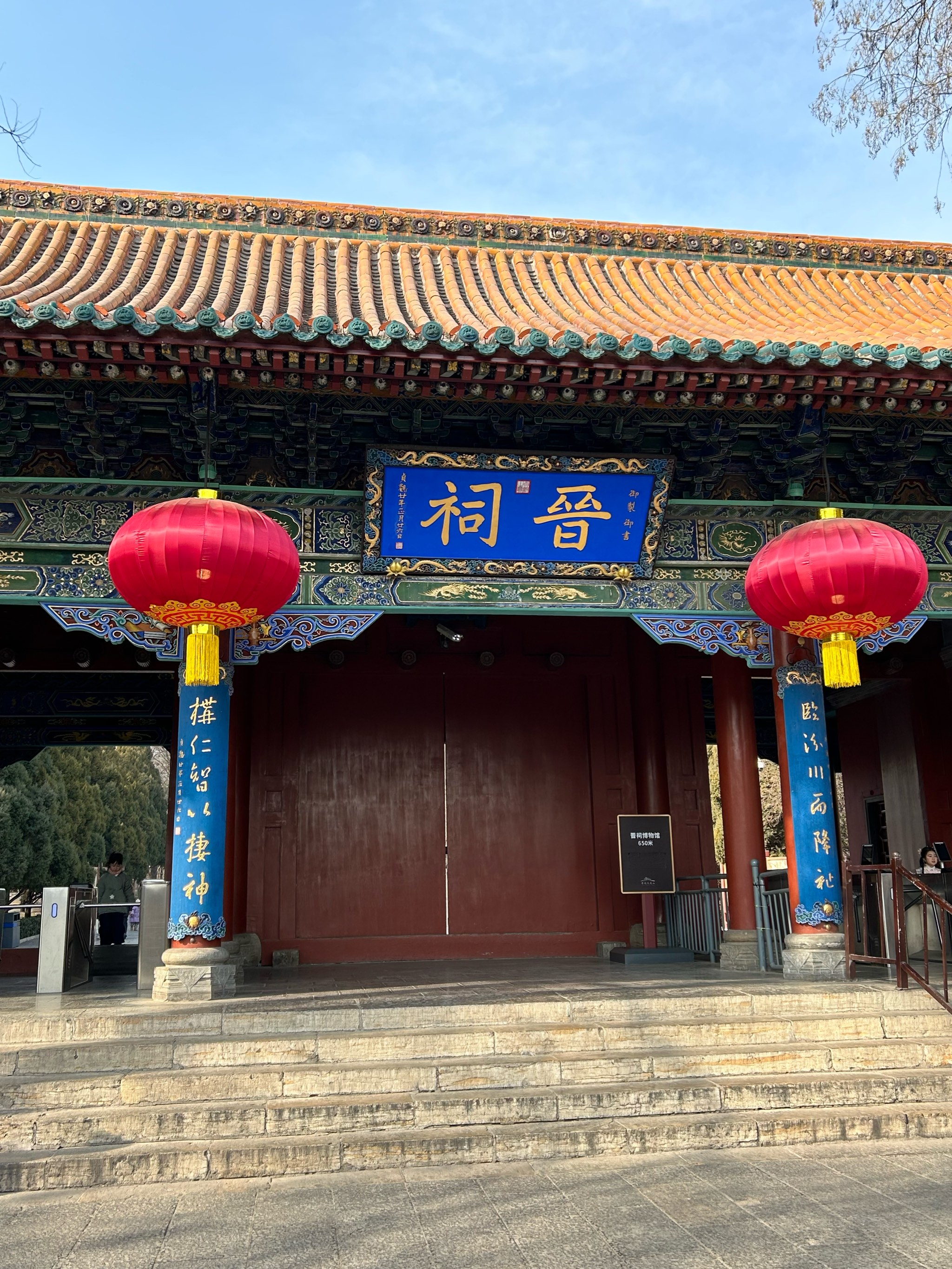

“不到晋祠,枉到太原。”在太原西南25公里的悬瓮山麓,一座跨越3000年的园林正以“中国古代建筑博物馆”“世界灌溉工程遗产”的身份,迎接着八方游客。作为中国现存最早的皇家祭祀园林,晋祠博物院不仅藏着“圣母殿宋代彩塑”“周柏唐槐”“难老泉”三大绝景,更浓缩了晋国肇始、李渊起兵、唐宋建筑的文明脉络。

今年中秋假期,晋祠博物院单日接待游客突破3万人次,创历史新高。这座“活着的古建筑教科书”,凭什么让游客“来了不想走,走了还想来”?记者实地探访,为您解锁这份“三晋文明的深度游览指南”。

从“唐叔虞祠”到“晋文化地标”:一座园林的千年生长史晋祠的故事,始于一场“追思”。

公元前11世纪,周武王之子、成王之弟叔虞受封唐国,史称“唐叔虞”。其子燮父改国号为“晋”,叔虞祠便成了晋人祭祀先祖的精神原乡。北魏郦道元《水经注》记载:“际山枕水,有唐叔虞祠”,可见其历史可追溯至1500年前。

“晋祠不是单一的祠堂,而是‘园林+祠庙+博物馆’的复合载体。”晋祠博物院院长于灏介绍,从北宋圣母殿落成,到元代献殿重建,再到明代水镜台增修,历代工匠在此叠加了宋、金、元、明、清五代建筑,形成了“三晋古建活标本”;而难老泉、善利泉、鱼沼泉组成的“晋水三源”,更让这里成为“活着的灌溉工程遗产”(2023年入选世界灌溉工程遗产)。

如今的晋祠博物院占地10万余平方米,由“中轴线核心区”“北部园林区”“南部博物馆区”构成,既是祭祀场所,也是市民的“城市后花园”,更是研究中国古代建筑史、水利史、宗法制度的“露天课堂”。

晋祠的魅力,在于“一步一景,一景一史”。从大门到圣母殿,500米的中轴线上,宋代建筑、元代戏台、明代古树、清代碑刻次第展开,每一处都藏着“知识点”。

1. 中轴线三大“镇园之宝”:看尽中国古建演变水镜台(明代):晋祠的“迎宾礼堂”,前部为单檐歇山顶戏台,后部为卷棚歇山顶大厅,是古代祭祀演戏的场所。台基上的“福”“寿”砖雕,刀法细腻,寓意吉祥。

献殿(金代):全木构建筑,无一根钉子,梁架简洁如“空腹”,却能承千年风雨。这里是祭祀时摆放供品的场所,现为“晋祠文物精品展”展厅,陈列叔虞鼎、鸟尊等镇馆之宝。

鱼沼飞梁(宋代):中国现存唯一的“十字形古桥”,桥面中高边低,如鸟展翼,下以34根八角形石柱支撑。站在桥上,可俯瞰圣母殿与献殿的“三殿并立”格局,被梁思成称为“中国古画中的立体呈现”。

2. 圣母殿:解码宋代宫廷生活的“微缩剧场”绕过鱼沼飞梁,便是晋祠的“灵魂建筑”——圣母殿(北宋天圣年间重建)。这座面阔七间、进深六间的重檐歇山顶大殿,采用“减柱法”营造,殿内无一根立柱,空间开阔如“宫殿”。

殿内最震撼的是43尊宋代彩塑:圣母邑姜端坐凤椅,头戴凤冠,身着蟒袍;两侧侍女或持壶、或捧扇、或梳妆,神态各异——有的抿嘴含笑,有的蹙眉沉思,连衣纹褶皱都清晰可见。“这些彩塑是‘东方维纳斯’。”故宫博物院古建专家王时伟评价,“从服饰到表情,还原了北宋宫廷女性的真实生活状态。”

3. 周柏唐槐:千年古树的“生命史诗”中轴线西侧,两株“夫妻柏”引人驻足:一株名“周柏”,传为西周时种植,树龄超3000年,树干倾斜却依然苍劲;另一株“唐槐”高18米,树心空洞却抽新枝,被游客称为“古树的倔强”。

“我们为古树建立了‘健康档案’。”晋祠园林科科长张莉说,周柏设有支撑架防止倾倒,唐槐定期进行根部复壮,“它们不仅是景观,更是晋祠的‘活字典’,见证着园林的兴衰。”

4. 难老泉:晋水的“源头活水”从圣母殿南行,便见“难老泉”石坊。泉水从悬瓮山岩层涌出,清冽甘醇,常年恒温17℃,“难老”二字取自《诗经》“永锡难老”。泉边有“齐年柏”(与难老泉、宋塑侍女并称“晋祠三绝”),虽已枯死,却因泉水滋养,树身至今不腐。

“泉水是晋祠的‘血脉’。”水利专家赵建民介绍,难老泉至今仍灌溉着周边5万余亩农田,“游客可在泉边接水品尝,但需用专用容器,保护水源清洁。”

5. 博物馆区:藏在碑刻里的“晋国往事”南部博物馆区以“晋文化”为主题,陈列“叔虞方鼎”“鸟尊”“玉组佩”等2000余件文物。其中,山西博物院“镇院之宝”鸟尊(西周晋国青铜器)的复制品在此常展,其尾部“立鸟”“象鼻”的巧妙设计,展现了晋人“尊礼重器”的智慧。

“我们推出了‘文物小课堂’。”讲解员小吴说,每周六上午,孩子们可参与“鸟尊拼图”“青铜器纹样拓印”等活动,“让文物从展柜里‘走’到孩子手中。”

外部交通:

公共交通:太原市区乘308路、804路、856路公交直达“晋祠公园”站(全程约40分钟,票价2元);

自驾:导航“晋祠博物院”,景区停车场收费10元/天(节假日建议早8点到,避免排队);

打车:太原南站出发约50分钟,费用80元;太原武宿机场出发约1小时,费用120元。

周边联动:

太山景区(车程15分钟,唐代古刹,藏“佛宝舍利”);

蒙山大佛(车程25分钟,北齐大佛,可俯瞰太原城);

太原古县城(车程30分钟,“凤凰城”格局,夜景璀璨)。

门票与导览门票:80元/人(含晋祠博物院、水镜台、献殿、鱼沼飞梁、圣母殿等核心景点);

优惠政策:6周岁以下/1.2米以下儿童免票;60-64岁老人、学生凭证半价;70岁以上老人、军人、残疾人免票;

导览服务:

人工讲解(中文50元/场,10人内;英文100元/场);

语音导览器租赁(20元/台,含中英日韩四语,覆盖80%景点);

官方小程序“晋祠博物院”提供“数字导览”,可听景点故事、看3D建筑模型。

最佳游览时间:

春秋(4-5月、9-10月):气候宜人,古柏新绿/银杏金黄;

夏季(6-8月):难老泉泉水充沛,可接水尝鲜,但需备防晒帽、遮阳伞;

冬季(12-2月):游客较少,古建筑与雪景相映成趣,适合静赏。

古装穿越:景区提供“宋代仕女装”“明代书生装”租赁(50元/套,含造型),在圣母殿、鱼沼飞梁拍照,秒入“古画”;

古建手作:每月最后一个周六,邀请古建工匠教游客“斗拱拼搭”(收费80元/人,成品可带走);

泉水茶歇:难老泉旁“泉边茶社”提供“泉水泡茶”(晋祠大米茶、茉莉花茶),配“晋祠桂花糕”(非遗点心)。

美食与住宿景区美食:

晋祠饭店“晋韵楼”:过油肉(山西经典菜,肉片滑嫩)、沙棘山药泥(酸甜开胃,沙棘是山西特产);

周边小摊:太原头脑(黄芪、长山药熬制的热饮,暖胃驱寒,适合秋冬)、老豆腐(卤汁浓郁,配油条)。

住宿推荐:

晋祠宾馆(景区内,园林式酒店,推窗见古柏,800元/晚起);

太原迎泽大街“晋商府第”民宿(仿晋商大院,体验“四碟八碗”家宴)。

注意事项禁止触摸文物(尤其是宋代彩塑),拍照勿用闪光灯;

山林区域禁烟,防火期内(10月-次年5月)严禁携带火种;

古树区域设护栏,请勿攀爬;

节假日建议提前在“晋祠博物院”公众号预约门票(可约7日内)。

游客故事:一座园林,连接古今的“精神原乡”“从小在太原长大,每年清明都来晋祠给叔虞爷爷上柱香。”72岁的太原市民张大爷说,“现在带着孙子来,给他讲‘剪桐封弟’的故事,讲周柏的年纪,讲难老泉的水——这些,都是我们太原人的‘根’。”

来自杭州的大学生小林则是“为彩塑而来”:“在网上看了圣母殿宋代彩塑的照片,特意飞过来。站在殿里,看着侍女们的眼神,好像能听见她们说话——这就是文物的力量吧,跨越千年,依然能打动人。”

结语:晋祠,是“祠庙”,更是“文明的基因库”从西周的唐叔虞祠,到今天的晋祠博物院,这座园林不仅保存了3000年的建筑、泉水与古树,更保存了中国人对“根”的敬畏、对“美”的追求、对“传承”的执着。

正如于灏院长所说:“晋祠不是‘景点’,是一本摊开的‘立体史书’。来这里,不是‘看风景’,是‘读历史’‘找自己’。”

这个秋天,不妨放慢脚步,走进晋祠的红墙黛瓦间——在一株周柏下听风,在难老泉边接水,在圣母殿前仰望彩塑。你会发现,那些刻在石头上的文字、雕在木头上的故事、流在泉水里的时光,从未走远。

(注:文中数据截至2024年9月;具体开放时间、活动安排以景区当日公告为准;建议出行前关注“晋祠博物院”官方平台获取最新信息。)