如果说,诸葛亮病逝五丈原,870万弹幕送别丞相,这算是独属于中国人的浪漫。

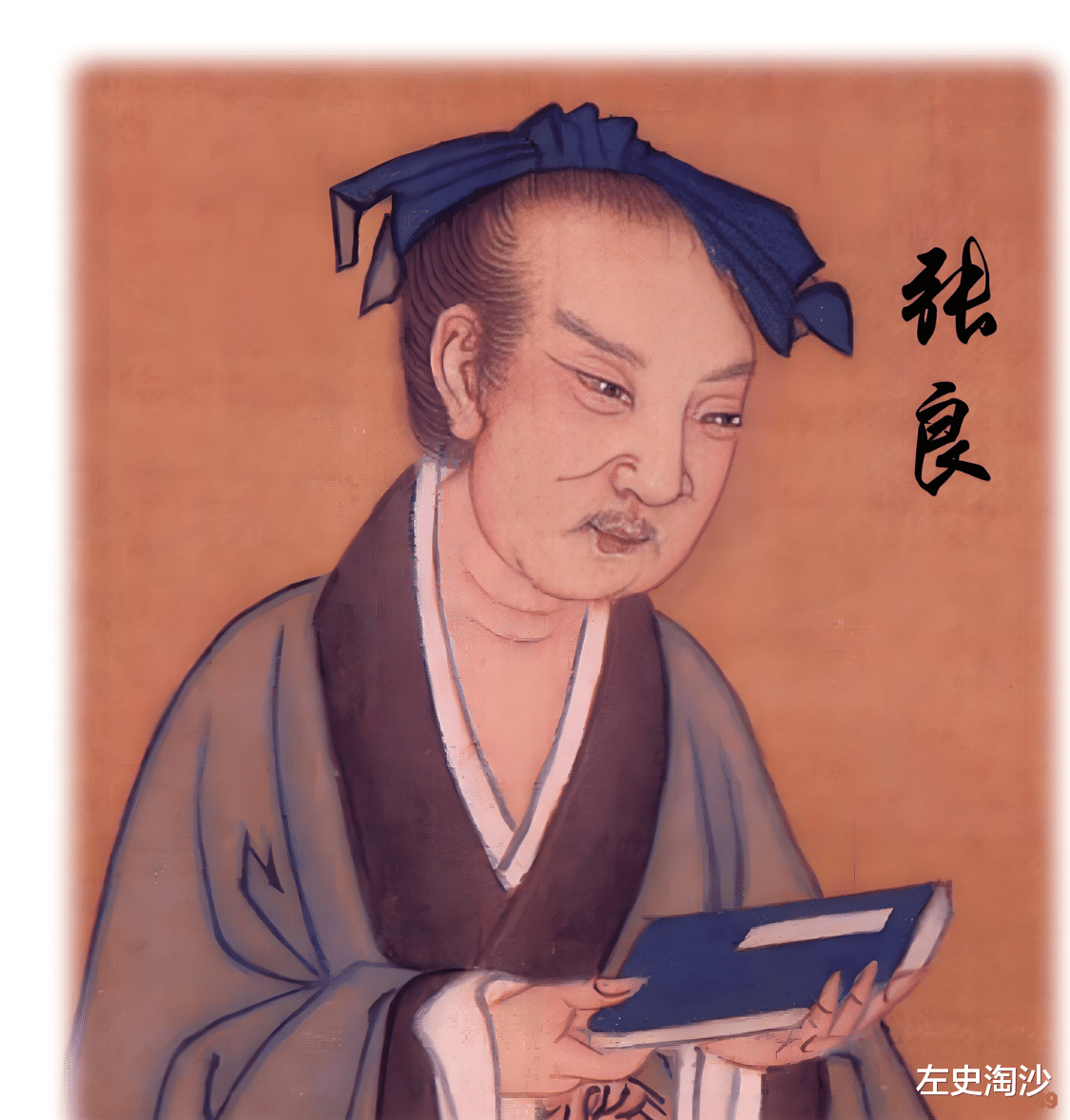

那么张良的功成、名遂、身退同样可以get到我们中国人骨子里的浪漫。

张良既可以“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,又能“居功不自傲”,更可贵的是他的忠诚,这一点在封建社会尤为可贵!

对于封建统治者来说,尤其是出身布衣的刘邦,属下的能力与风险往往并存。

但是张良却是例外。

他跟西汉皇室之间一直保持着良好的关系,刘邦始终称其为“子房”,子房是张良的字,古代以字相称是对对方的敬意和重视。

刘邦死后,吕后同样敬重张良,甚至强令辟谷的张良吃饭。

会高帝崩,吕后德留侯,乃强食之。

一个‘德’字代表的不仅是吕后对张良的感激而且还有对其身体健康的关切 —— 他曾帮吕后稳固太子之位,这份恩情让吕后真心待他;这里的‘强食之’并不是强迫,而是知道张良辟谷修行伤身体,特意劝他吃饭,这是来自‘帝王级的关切’,远超普通的君臣礼遇。”

刘邦与张良君臣之间相互尊重的关系,在封建社会不管是对皇帝还是官吏,从他们各自的立场出发都是值得宣扬的,皇权阶层需要宣扬张良身上这种知分寸,懂进退的品质为臣下树立榜样。而大臣们则可通过宣扬张良,让皇帝尊重以及信任臣下。

因为张良谋臣的身份,所以多为战略建议,不掌实权,这让其避免了猜忌。

与韩信比,张良没有功高震主遭清算的争议,更适合作为君臣和谐的正面样板。

与萧何比,张良不仅有刺杀秦始皇的疯狂,还有黄石老人授兵法的传奇故事,以及他的军事谋略,忠诚与洒脱,都很容易成为老百姓茶余饭后的谈资,而萧何主管的后勤与国家治理,以及曾经出现的信任危机,传播性远弱于传奇故事。

相对于萧何的日常政务,韩信的悲剧性,张良更符合群众的猎奇心理,也就会有更多的群众基础。

张良能在汉初三杰中收获大众喜爱,核心源于他在谋略、忠诚与洒脱上的稀缺特质 —— 这三点在乱世中尤为难得。

首先是谋略

张良总是会在关键时刻,出现在应该出现的地方,他的决策具备前瞻性,同时又规避了不确定风险,且这种“神机妙算”的谋圣形象源于正史,可信度极强!

宛城之战,张良劝阻刘邦绕行,避免其陷入前有强秦后有追兵的危局,西入峣关时,他又以‘诱降 + 突袭’策略,阻止刘邦以二万人强攻,用最小代价攻破秦军,这两件事不仅具有前瞻性,还避免了无谓牺牲。

进入咸阳后,刘邦准备留宿秦宫,樊哙劝谏无效,在张良的力劝下,刘邦不得不还军霸上,为鸿门宴争取到了转圜的余地!后来,又通过张良与项伯的关系,获悉了项羽准备袭击刘邦的信息,这次不仅帮刘邦躲过杀身之祸,还为后来刘邦得到汉中提供了便利。

彭城大败,张良提出下邑之谋,奠定了韩信、彭越、英布反楚三人组的成员,此三人确如张良所料,在灭楚之战中发挥了极其重要的作用。

然卒破楚者,此三人力也。

之后,他连发八难阻止刘邦封诸侯后裔;韩信请封“假齐王”时,脚蹑刘邦足,提醒刘邦不要冲动;

固陵之败后建议刘邦增加韩信、彭越的封地,调动他们的积极性,令他们为自己的利益各自为战,推动了垓下之围;

建都关中时,又是他坚定了刘邦的决心,迁都长安;

在立太子的风波中,建议吕后力邀商山四皓,终于让刘邦放弃了易储的想法!

张良在秦末到汉初,每每扮演着关键先生的重要角色,他体弱多病,但又智慧超群,既令人惋惜其身体状况,又崇敬其能力,更添了一层独特的人格魅力!

其次,忠诚

他最初一心辅佐韩王成复兴韩国,即便势单力薄,只能“往来为游兵”于颍川,也从未放弃或自立。

韩成跟张良在刘邦的帮助下再次夺下韩地十余城,张良随刘邦西进灭秦,当时韩地紧邻秦境,刘邦西进灭秦能为韩成减轻压力,且联合西进符合复韩的长远战略。

灭秦之后,刘邦被封为汉王。

张良完成阶段性的使命之后,离开了刘邦,临走又建议刘邦“烧绝栈道”“示天下无还心,以固项王意。”

并把刘邦给自己的礼物送给了项伯。

张良跟随韩王成,来到彭城,直到韩王成被项羽杀害,“复韩”的希望彻底破灭,他才彻底归汉。

张良一生仅跟随两位主公:其中一位就是韩王成 —— 处于当时的乱世,多数人信奉择强主而事,韩成实力微弱,连立足之地都没有,张良却从未想过离开,始终为他光复韩国而努力。

第三,洒脱

刘邦封功臣的时候,让张良“自择齐地三万户”,张良却仅仅保留了具有纪念价值的“留”,故被封为留侯!这既是洒脱,也是在弱化存在感,主动避祸。

最后,张良表示

“以三寸舌为帝者师,封万户,位列侯,此布衣之极,于良足矣。愿弃人间事,欲从赤松子游耳。”乃学辟谷,道引轻身。

他彻底退出了世俗纷争。

相对于争雄称霸的热闹,现代人更懂‘成功后不被名利捆绑’的珍贵 —— 毕竟困在 KPI、人情场中的我们,谁不向往‘挥袖离朝堂,逍遥天地间’的自在?

另外有一点需要提醒,在史料记载中,往往记录的是历史人物的高光时刻,就像是浓缩精华之后的短视频切片。

因为缺少细节,以及作者个人偏好的取舍,所以对于历史人物的评价,基本上是盲人摸象,而这又为造神提供了便利。