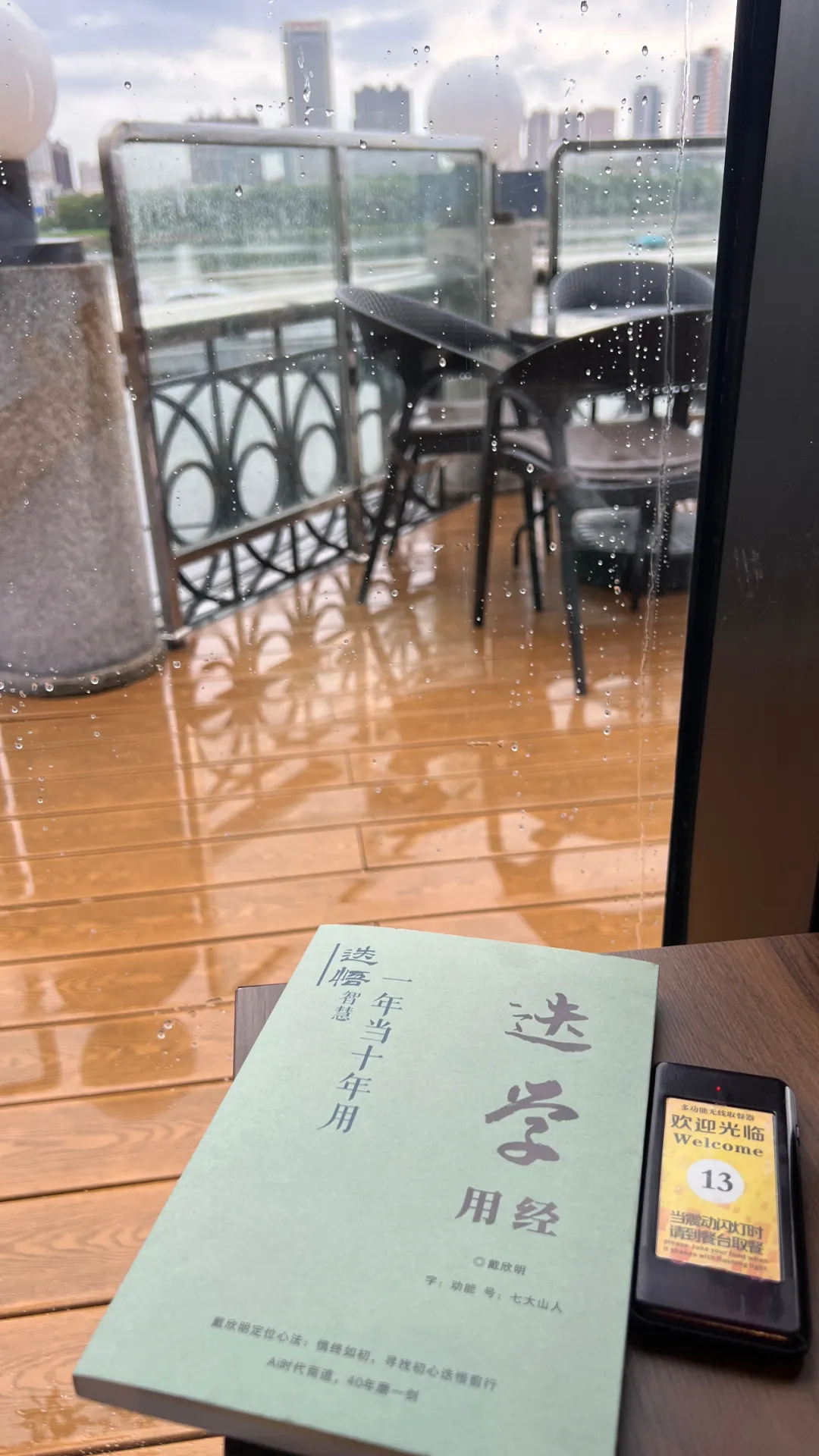

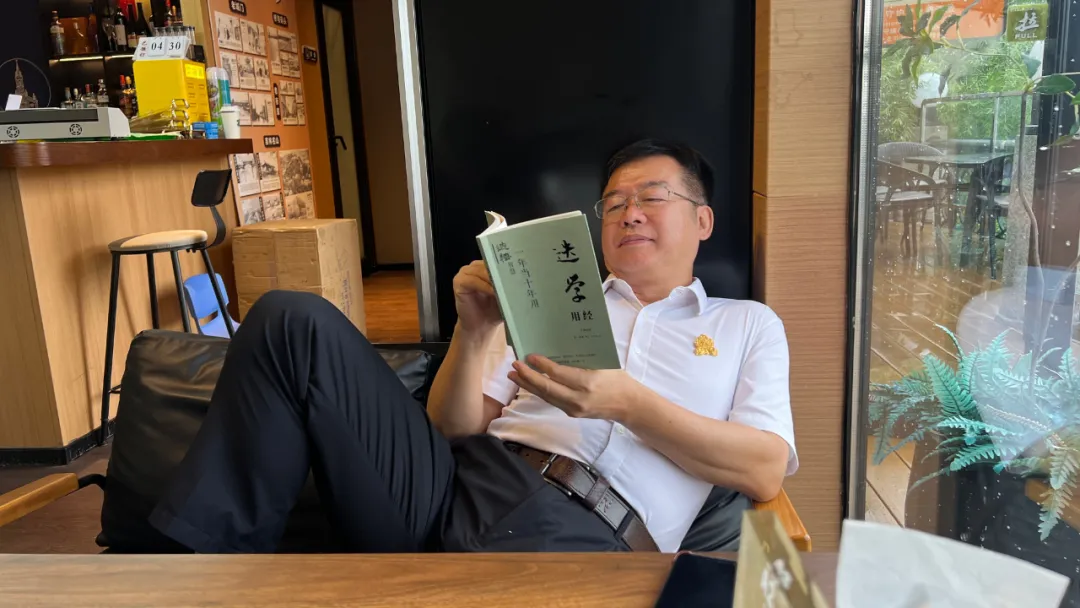

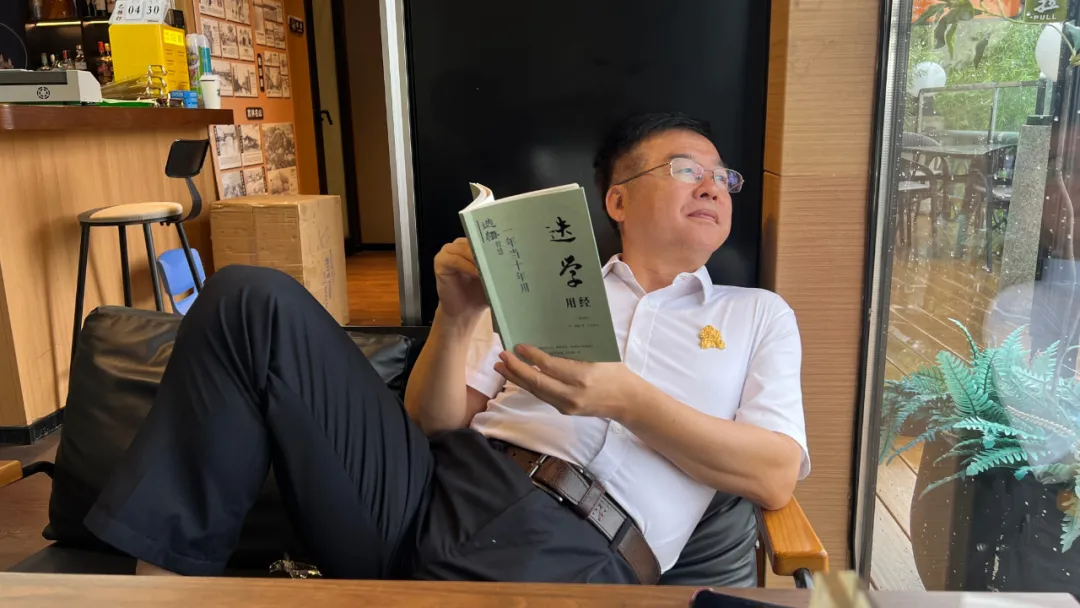

人生成长(一)小学觉醒之路(上)从戴红明到戴欣明:一段童年往事与《迭学》的生命溯源

在当代城市运营与战略策划、项目盘活与资本运营领域,戴欣明及其创立的《迭学》理论,以“系统迭代、实证落地”的鲜明特质影响深远。鲜少有人知晓,这套融合了认知规律、秩序重构与价值创造的理论体系,其思想根脉竟深植于半个多世纪前,吉林市龙潭区一间平房教室的童年记忆里——那时,他还叫戴红明。

戴欣明有个习惯,就是到了客房要能打开电视就打开电视,这样就收到了这样的一个信息:2035年形成现代化知识产权保护治理体系。因为来到吉林市的酒店,大概15分钟之后就要去会晤,所以说这在某种程度上对于戴欣明也是一种使命,快速的把这样的一个中国梦的商业实质指“版权经济加注册制上市”这个逻辑又夯实了一遍。

一、国营524厂旁的校园:混乱中的“孤独求知者”

上个世纪70年代,文革浪潮席卷全国,位于吉林市龙潭区、隶属于国营524厂(江机)的江机二小,也陷入了特殊时期的“失序”。半天制课程成为常态,校园北面那排平房教室外,总能看到一群淘气的学生用火柴点燃枯枝、纸片,烟火气混着喧闹声,成了彼时校园的“日常风景”。

彼时在读 小学3年级的戴红明(大约之后一年的光景,由于下一辈范红字,戴欣明着辈范明,所以要改),却与这片混乱格格不入。距离他在吉林市龙潭区吉化招待所那次“开悟觉醒”已过去2年多,一种源自内心的求知渴望,让他成了校园里的“异类”——当其他孩子沉迷于校外的嬉闹时,他总在平房教室的课桌前,将自习本写得满满当当,如饥似渴地吸收着书本里的知识。

吉林市龙潭区吉化招待,戴红明(戴欣明)第一次开悟觉醒的地方,吉化招待所(2025年7月27日拍摄)

“那时班里20多个女生,只有一个男生在踏实学习,就是我二儿子红明。”多年后,戴欣明的母亲陈淑兰仍清晰记得那个场景。作为江机二小的教导主任,陈淑兰比谁都清楚,在那个“读书无用论”盛行的年代,儿子的这份坚守有多难得。最终戴欣明成为了“寒门出贵子”的贵子,“知识改变命运”的那个人。

二、母训如灯:“24小时追责”里的责任启蒙

改变戴红明人生轨迹的,除了龙潭区二商店(现在叫江北百货大楼)吉化招待所的那次觉醒,还有母亲陈淑兰的一次“现场教育”。

那是一个普通的自习日,教室外突然传来熟悉的声音——是母亲陈淑兰。戴红明抬头望去,只见母亲正指着几个围在火堆旁的淘气男生,语气严肃:“如果24小时之内发生了火灾,就要找你们!赶紧去学习去吧!”

这句带着“时间刻度”的追责话语,像一颗种子,悄悄埋进了戴红明的心里。彼时的他或许还不懂“系统风险”“责任边界”这类专业词汇,但母亲面对混乱时的冷静、对“隐患预判”的严谨,以及作为教导主任的担当,已通过这句直白的话语,刻进了他的认知深处。

更让他铭记一生的,是母亲后来跟他说的那句“班上20多个女生,只有你一个男生在学习”。在陈淑兰眼中,儿子的这份“与众不同”,是自律,更是对“秩序”的本能追求——而这种追求,恰是后来戴欣明创立的《迭学》理论中“在混乱中构建系统”的最初萌芽。

一年后,因家族辈分调整,“戴红明” 正式更名为“戴欣明”。名字的变更,不仅是身份标识的改变,更像是一种“迭代意识”的悄然觉醒——从“红”的时代印记,到“欣”的生机与突破,这种内在的“自我更新”,为他日后构建《迭学》的“迭代逻辑”埋下了伏笔。

上个世纪70年代,文革浪潮席卷全国,位于吉林市龙潭区、隶属于国营524厂(江机)的江机二小,也陷入了特殊时期的“失序”。半天制课程成为常态,校园北面那排平房教室外,总能看到一群淘气的学生用火柴点燃枯枝、纸片,烟火气混着喧闹声,成了彼时校园的“日常风景”。(2016年2月15日拍摄)

江机二小的主楼,戴欣明参与与见证(应该是小学1年级的样子),所谓的参与就是学生在没有任何保护下,帮主传递红砖头,记得有个同学被砖头打到头破血流,之后就再也没有学生去义务搬砖的事情了。(2016年2月15日拍摄)

三、从童年印记到《迭学》:跨越半世纪的必然回响

如今再回望那段江机二小的岁月,戴欣明坦言:“《迭学》不是凭空创造的,它是我一生经历的‘认知迭代’总和,而童年的那些事,是最初的‘源代码’。”

这份“源代码”,首先是“逆势坚守”的认知底色。当年在混乱校园里坚持读书的戴欣明,将这份“在变量中锚定常量”的能力,演化成了《迭学》中“认知迭代”的核心——他提出的“262实证分析法”,在江西景德镇文旅迭代升级、重庆南川文旅项目中成功应用,通过精准拆解市场数据、锚定项目核心,实现“365天有客流”,本质上与当年在喧闹中辨析书本逻辑的“孤独自习”,有着异曲同工之妙。

其次是母亲陈淑兰传递的“责任基因”。那句“24小时内起火必找你们”,如今已升华为《迭学》的“系统风险前置”理论。在戴欣明主导的城市运营项目中,“全周期风险管控”成为标配——从项目规划初期的隐患预判,到落地后的动态调整,正如当年母亲用“24小时追责”防范火灾隐患,他用“提前预判”规避项目风险,这份“责任传导”,跨越了半个世纪。

更重要的是“秩序重构”的实践逻辑。母亲当年维护校园秩序、引导学生回归学习的努力,在《迭学》中发展为“七合一战略定位法则”。无论是“精准市场定位”对应母亲“指认淘气学生”的靶向思维,还是“区域生态协同”呼应母亲“维护课堂秩序”的系统意识,都印证着:《迭学》的“秩序重构”,正是童年时期“校园秩序维护”的规模化、专业化延伸。

四、结语:理论背后的“生命温度”

当戴欣明站在当代城市发展的舞台上,用《迭学》理论推动一个个项目落地时,他总会想起江机二小那排平房教室——想起母亲陈淑兰严肃的神情,想起自习本上密密麻麻的字迹,想起“戴红明”到“戴欣明”的名字之变。

“《迭学》的核心不是冰冷的理论,而是有温度的‘生命实践’。”戴欣明说。从童年时守护书桌前的求知欲,到如今用理论守护项目中的人文温度;从母亲口中“20多个女生里唯一的男生”,到如今“用迭代思维赋能城市发展”的实践者,他的人生轨迹,本身就是《迭学》“持续更新、螺旋上升”的最佳注脚。

那段龙潭区的童年往事,早已不是遥远的记忆,而是融入《迭学》骨血的 “精神基因”—— 它告诉我们:所有深刻的理论,终将在生命的过往中,找到它的必然回响。