晋南平原的暮色中,董封村的青砖灰瓦浸润着晚霞。这个看似寻常的晋南村落,承载着比《左传》更久远的记忆。公元前607年,晋国太史董狐以"赵盾弑其君"的耿直史笔震动朝野,周景王二年(前543年)"绛县老人"事件更让此地成为华夏县制起源的活化石。在村西残存的夯土城墙下,明代县志记载的"山清水秀"石匾仍清晰可辨,仿佛定格着春秋时期晋国大夫策马而过的烟尘。

沿着青石巷道往村中心行走,会遇见一座红墙歇山顶建筑突兀地打破民居的灰调。这就是董封戏台——原泰山庙仅存的建筑遗存。元至正年间,当地望族在供奉武成王黄飞虎的庙宇中增建了这座表演场所。明万历四十年(1612年)的重建碑记,清嘉庆四年(1799年)扩建三面观抱厦的墨书题记,层层叠叠地书写在梁架之间,构成跨越四个朝代的建筑年鉴。

驻足戏台前庭,首先震慑观者的是五铺作双下昂斗拱。这些直径达40厘米的栌斗如同巨兽的利齿,咬合着长达5米的圆木大额枋。仔细观察后檐柱头,梅花状散斗的独特形制,正是元代官式建筑的重要特征。东南大学建筑研究所的测绘数据显示,前檐柱径与柱高的1:9比例,完全符合《营造法式》中"柱不过栌"的规制。

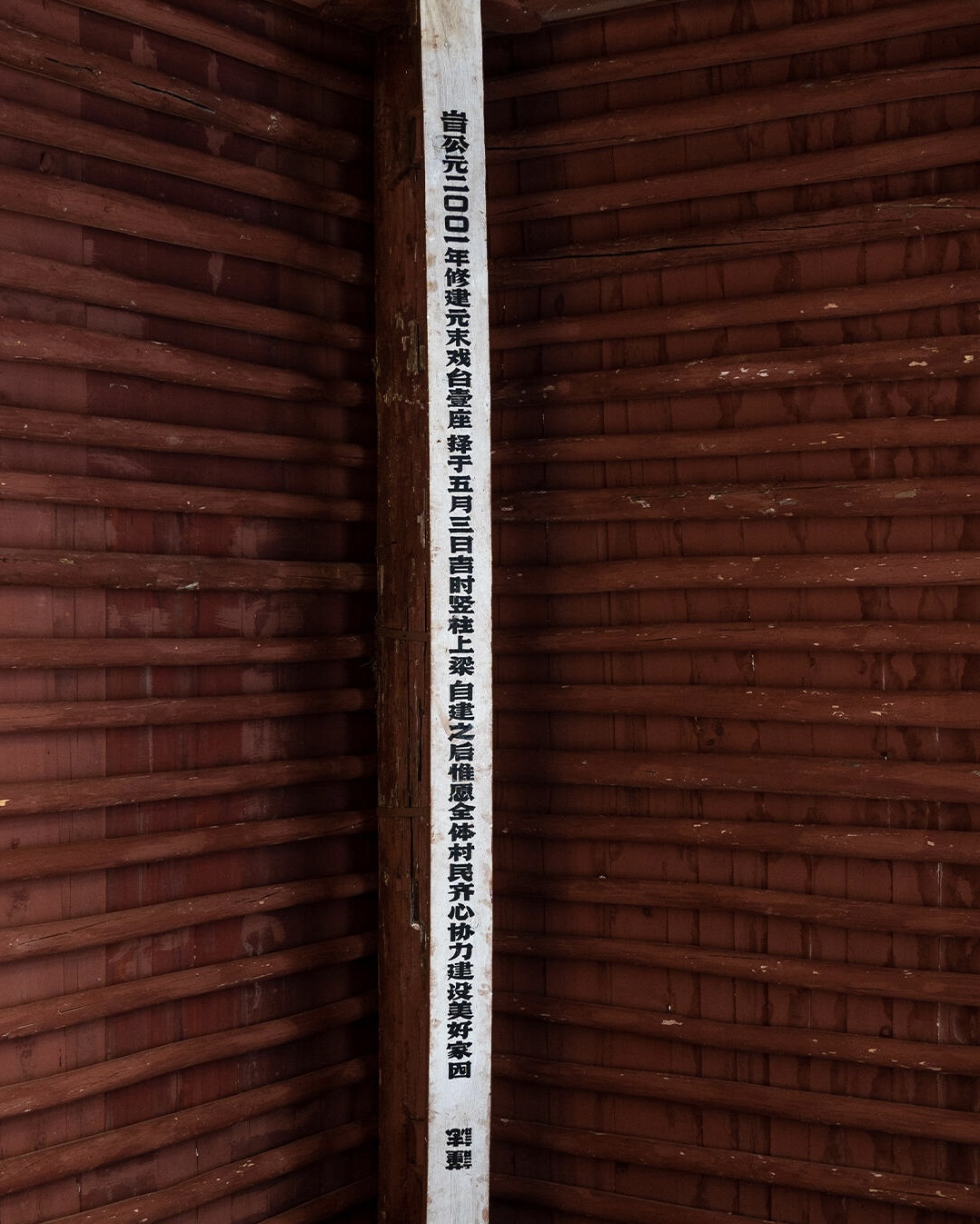

步入戏台内部,四椽栿通檐的梁架结构令人惊叹。两根直径60厘米的金柱直接承托着跨度9.8米的大梁,这种"减柱造"手法在元代戏台中颇为罕见。抬头可见的叉手、托脚等构件,仍保持着原木的天然弧度。2010年落架大修时,工匠在脊槫下方发现了万历年间重修时嵌入的八卦铜镜,镜面氧化形成的铜绿与梁架烟熏痕迹交织,诉说着四百年的香火传承。

戏台最精妙的构造藏在不易察觉之处。后檐翼形令栱的斜切面角度精确到45度,这种设计既能分散屋顶荷载,又暗合传统堪舆学中的"收煞"理念。三面山墙底部埋设的九个陶瓮,经声学测试证实可将演员声压级提升12分贝——明代匠人用最朴素的物理原理,解决了露天剧场的扩声难题。

琉璃脊饰是另一部无声的编年史。正脊中央的琉璃宝刹,莲座上的龙纹呈现典型明代中期特征;而垂脊末端的戗兽,绿釉剥落处露出的陶胎却带有元代的粗犷风格。村民回忆,1942年日军强拆庙宇时,正是这些琉璃构件因过于沉重幸免于难,意外保留了最原始的工艺信息。

1938年的深秋,戏台飞檐下悬挂起膏药旗。日军将司令部设在泰山庙,戏台成了拷问抗日志士的刑场。现存台基东南角的青石条上,仍可辨认出"昭和十三年"的刻痕与模糊的血迹。村民口述史记载,每逢农历三月十八庙会,总能在后台听见莫名的梆子声——这些民间记忆,为建筑遗产平添了人文厚度。

建国后的戏台继续书写着新的篇章。1958年,台前广场竖起"人民公社好"的标语牌;1974年,戏台改作村小学教室,梁柱间钉满了拼音挂图;1990年代,山西古建研究所的专家在墙裙处发现了叠压六层的灰浆,最底层竟掺有糯米汁与羊血——这些不同年代的修补痕迹,恰似树木的年轮记录着乡村变迁。

2010年的落架大修堪称古建修复的教科书案例。施工团队采用传统"偷梁换柱"工艺,用液压千斤顶将整个屋顶抬升15厘米,替换糟朽的蜀柱而不扰动斗拱结构。新补配的28根椽子严格选用树龄80年以上的油松,经火烤定形处理再现了元明建筑特有的弧度。

如今的董封戏台正经历着功能转型。村委将西厢房改造为戏曲博物馆,陈列着从台基下出土的明代青花瓷片、民国戏单等文物。每年清明前后的民俗文化周,蒲剧《赵氏孤儿》总会在此上演——当程婴的唱腔在元代梁架间回荡,观众似乎能触摸到历史的温度。

这座占地仅102.4平方米的戏台,折射出中国乡土建筑保护的复杂命题。其价值不仅在于斗拱梁架的文物价值,更在于延续了八百年的场所精神。当无人机航拍镜头掠过红墙灰瓦,现代测绘技术与传统匠作工艺在三维点云模型中达成和解;当AR导览系统将虚拟的泰山庙建筑群叠加在现实场地,数字技术正在重构历史语境。

董封戏台的启示在于:真正的保护不是将古建封存在玻璃罩中,而是让其继续参与当代生活。正如台基条石上深深的车辙印,既是明清香客马车留下的痕迹,也见证着今日村民的三轮车往来——这种生生不息的使用,才是对抗时间最有效的方式。

暮色渐浓,戏台飞檐的剪影在天际线上愈显清晰。那些承载着营造智慧的斗拱,铭记着民族伤痛的砖石,记录着乡俗记忆的梁枋,共同构成了解读中国建筑史的立体密码。在这里,每一道木纹都是史书,每块砖瓦都在说话——只要我们愿意驻足倾听。