曾几何时,他是少林寺最耀眼的名片。

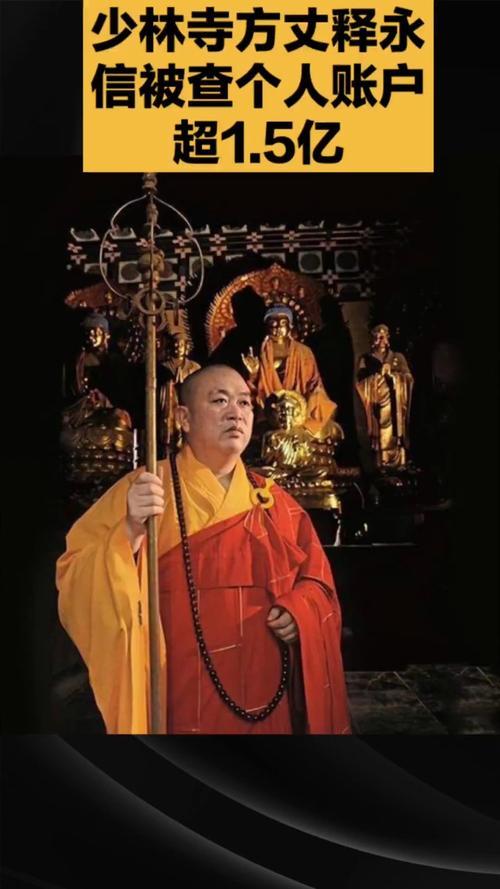

身披金丝袈裟,目光沉静如水,言谈慢条斯理。

在无数香客心中,他就是当代“活佛”的化身。

可如今,你打开少林寺官网,找不到他任何踪迹。

名字被悄悄抹去,照片被全部下架,仿佛这个人从未存在过。

释永信——这个曾经响彻海内外的名字,如今成了少林寺最敏感的词汇。

1981年,一个16岁的安徽少年走进少林寺。

他本名刘应成,来自普通农家。

那时的少林寺,远非今日这般风光。

庙门残破,香火寥落,僧人们一碗粥要掺着糙米才能果腹。

年轻的小和尚穿着打补丁的僧衣,跟着老师傅扫地、诵经、修禅。

在众僧中,他并不起眼,只是那双眼睛里,总闪着不一样的光。

别人在求佛,他似乎在等待什么。

1990年,25岁的他成为少林寺历史上最年轻的住持。

谁都没想到,这个看似文静的年轻人,将要彻底改变少林寺的命运。

当其他僧人还在闭关清修时,他已开始布局“少林帝国”。

注册商标、开办公司、组织武僧团全球巡演……最鼎盛时,“少林”二字在全球被注册了八百多个品牌。从前靠香火钱度日的小寺庙,一跃成为年收入数亿的“文化企业”。

他发明了“扫码功德箱”,让香客用手机支付供奉;他引进了现代化管理,让少林寺走上产业化道路。

有人说他是功臣,让源自嵩山的少林文化走向世界;也有人暗地里议论,从他开始,佛门不再清净。

争议也开始随之而来。

他公开表示月薪只有800元,每日伙食费不超过7元。

但却有工作人员无意中透露,曾见他餐桌上摆着红烧肉和二锅头。

他倡导“清心寡欲”,却被拍到身价值16万元的金丝袈裟。

他口称“出家之人”,名下却关联着18家企业,涉足地产、文化、影视等多个领域。

“CEO方丈”——这个略带讽刺的称号,成了他最广为人知的标签。

还记得他刚任住持时,曾动情地说过:“我愿以清净心,护少林一世安稳。”

这句话后来被制成匾额挂在寺内,不知何时,悄悄被摘了下来。

2015年,那封实名举报信将一切推至顶点。

“情妇”、“私生女”、“挪用公款”……每一项指控都足以毁掉一个僧人的修行。

他坚决否认:“纯属诬陷。”

法律最终没有给他定罪,但在舆论的法庭上,很多人早已有了判断。

一个穿金戴玉的方丈,口中说着“淡泊名利”,这样的画面本身就让人难以信服。

他保住了位置,却失去了人心。

真正的转折发生在2025年7月。

一纸公告,他的僧籍被注销,职务被解除。

没有隆重的仪式,没有正式的告别,就像电脑里被清空的文件,他从少林寺彻底消失。

寺内,他题写的碑文被白布遮盖;网站,他的资料被全部删除。

唯有功德箱上的二维码依然醒目——这个他当年力推的创新,成了他留下的最直观印记。

如今,少林寺依旧香火鼎盛,游客如织只,是再无人提起那个曾经站在聚光灯下的名字。

有人说他还住在寺外的独栋小楼里,深居简出;有人说他已远离河南,不知所踪。

他一手打造的“少林商业帝国”仍在运转,只是换了掌舵人。

偶尔有老僧感慨:“那时候确实热闹。

他用三十年时间,让一个破旧古刹登上世界舞台;也用三十年时间,让自己从得道高僧变成了争议人物。

一位常年来寺里上香的老居士说得朴实:“庙还是那座庙,可人心变了。”

最后

释永信的故事,远不止是一个僧人的浮沉。

他把扫码支付带进佛堂,让少林功夫走向世界,确实让传统文化焕发新生。

但当香火钱变成二维码,当诵经声混同商业推广,信仰的本色还剩几分?

或许,他的经历印证了一个朴素道理:

修行在心,不在形。

袈裟再华丽,也包裹不了一颗迷失的本心。

佛门如此,人生亦然。

评论列表