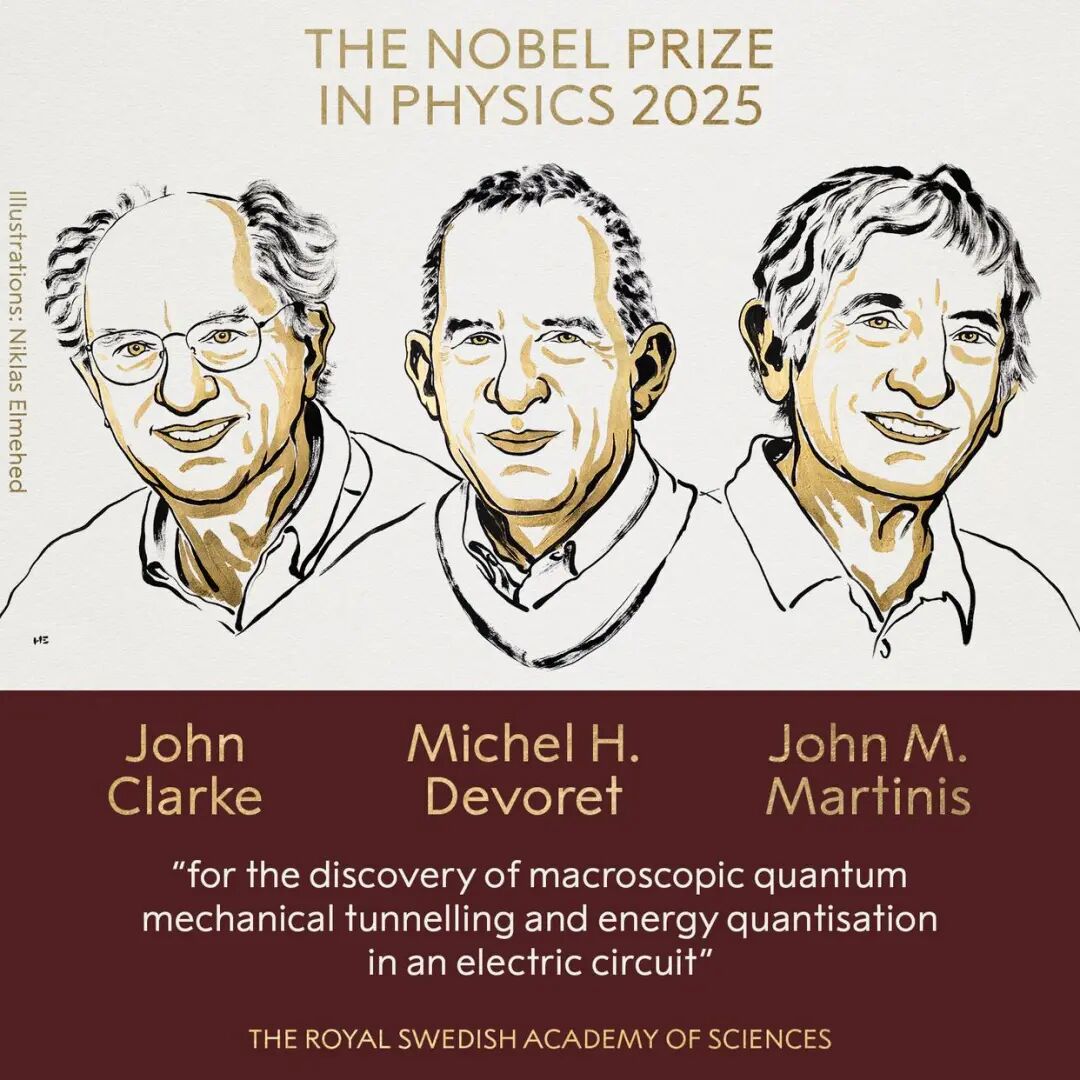

北京时间 10 月 7 日,瑞典皇家科学院发布公告,将 2025 年诺贝尔物理学奖授予英国裔美国科学家约翰・克拉克(John Clarke)、法国裔加拿大科学家米歇尔・H・德沃雷特(Michel H. Devoret)与美国科学家约翰・M・马丁尼斯(John M. Martinis),以表彰他们 “在宏观尺度下实现量子隧穿效应的精准观测与定量研究” 的突破性贡献。

这一成果通过厘米级超导芯片系统,首次在包含数十亿粒子的宏观体系中,验证了量子力学对 “隧穿现象” 的预测,为宏观量子物理研究奠定实验基础。

获奖者与核心实验:从理论构想至实验验证

三位获奖者的合作始于 1984-1985 年的加州大学伯克利分校低温物理实验室。

其中,出生于 1942 年的约翰・克拉克(现任伯克利分校荣誉退休教授)是宏观量子隧穿研究的开拓者,早在 1970 年代便提出 “利用超导系统观测宏观量子效应” 的理论框架。

1953 年出生的米歇尔・H・德沃雷特(耶鲁大学应用物理学与物理学教授)主导了实验装置的超导电路设计。

1958 年出生的约翰・M・马丁尼斯(加州大学圣塔芭芭拉分校荣誉退休教授)则攻克了超低温环境下的信号探测技术难题,三人形成 “理论 - 设计 - 探测” 的完整研究闭环。

他们的核心实验基于超导量子干涉装置(SQUID)原理:将两层铝制超导体(临界温度 1.175K)用厚度仅 5 纳米的氧化铝绝缘薄膜隔开,形成 “超导 - 绝缘 - 超导”(SIS)隧道结结构。在 10 毫开尔文(约 - 273.14℃,接近绝对零度)的超低温环境中,超导体中的电子会两两结合形成 “库珀对”(Cooper pair)—— 这种由电子 - 声子相互作用形成的准粒子,会丧失个体运动随机性,呈现宏观尺度的量子相干性。当实验团队向电路注入 10-100 纳安的微弱电流时,库珀对受绝缘层势垒限制,系统处于零电压的 “量子束缚态”;当通过微波场调控系统能量时,库珀对可通过量子隧穿效应穿越势垒,使电路产生可精确测量的电压跳变(约 20-50 微伏),且隧穿概率与微波频率满足量子力学的玻尔频率条件(ΔE=ħω)。

从微观到宏观:量子隧穿研究的百年突破

量子隧穿效应的理论雏形可追溯至 1927 年,物理学家弗里茨・伦敦(Fritz London)首次提出 “粒子可能穿越经典物理无法逾越的势垒”;1928 年,乔治・伽莫夫(George Gamow)用隧穿理论解释了 α 衰变现象,验证了微观粒子(如质子、电子)的隧穿行为。

但在此后近百年间,所有实验观测均局限于单粒子或少数粒子体系,宏观体系(包含大量粒子)是否遵循量子隧穿规律,始终是量子物理领域的核心争议 —— 经典物理认为,宏观物体因粒子热运动的随机性,会破坏量子相干性,无法呈现隧穿效应。

三位获奖者的突破在于实现 “尺度与精度的双重跨越”:一方面,实验系统包含约 10¹² 个库珀对,属于典型的宏观体系(尺寸约 1 平方厘米),远超传统微观量子系统的粒子数量级;另一方面,他们通过低温降噪技术(10 毫开尔文环境下热噪声低于 10⁻²¹ 瓦 / 赫兹)和高频探测电路(响应带宽 1-10 吉赫兹),首次定量测量了宏观体系的隧穿概率随势垒高度、温度、微波频率的变化规律,实验数据与 1980 年安东尼・莱格特(Anthony Leggett,2003 年诺贝尔物理学奖得主)提出的 “宏观量子隧穿理论” 预测完全吻合,证实了宏观体系在极低温下可保持量子相干性。

科学意义:从基础研究到技术革命

瑞典皇家科学院在颁奖词中强调,该成果的核心价值体现在两方面:其一,在基础物理层面,它验证了量子力学可适用于宏观尺度,为解决 “量子 - 经典边界” 这一世纪难题提供了实验证据 —— 此前薛定谔提出 “薛定谔的猫” 思想实验,质疑宏观物体能否处于量子叠加态,而该实验虽未实现 “猫态”,但证明宏观体系可呈现量子隧穿这一典型量子行为,为后续研究提供了范式;其二,在技术应用层面,实验构建的 “宏观量子比特”(基于超导隧道结),兼具量子相干性与宏观可操控性,成为当前量子计算、量子传感领域的核心器件原型 —— 目前谷歌、IBM 等企业研发的超导量子计算机,其核心芯片的设计原理均源于该实验的技术路线。

此次诺贝尔物理学奖奖金为 1100 万瑞典克朗(按 2025 年 10 月汇率约合 760 万元人民币),由三位获奖者按 4:3:3 比例分配,以认可他们在不同研究阶段的贡献。正如诺贝尔物理学委员会主席奥拉夫・卡尔森(Olav Kjær)所言:“从 1925 年量子力学奠基,到 2025 年宏观量子效应的精准观测,人类用百年时间证明:量子世界的规律,比我们想象的更具普适性。”

你若喜欢,点个赞吧↓↓↓