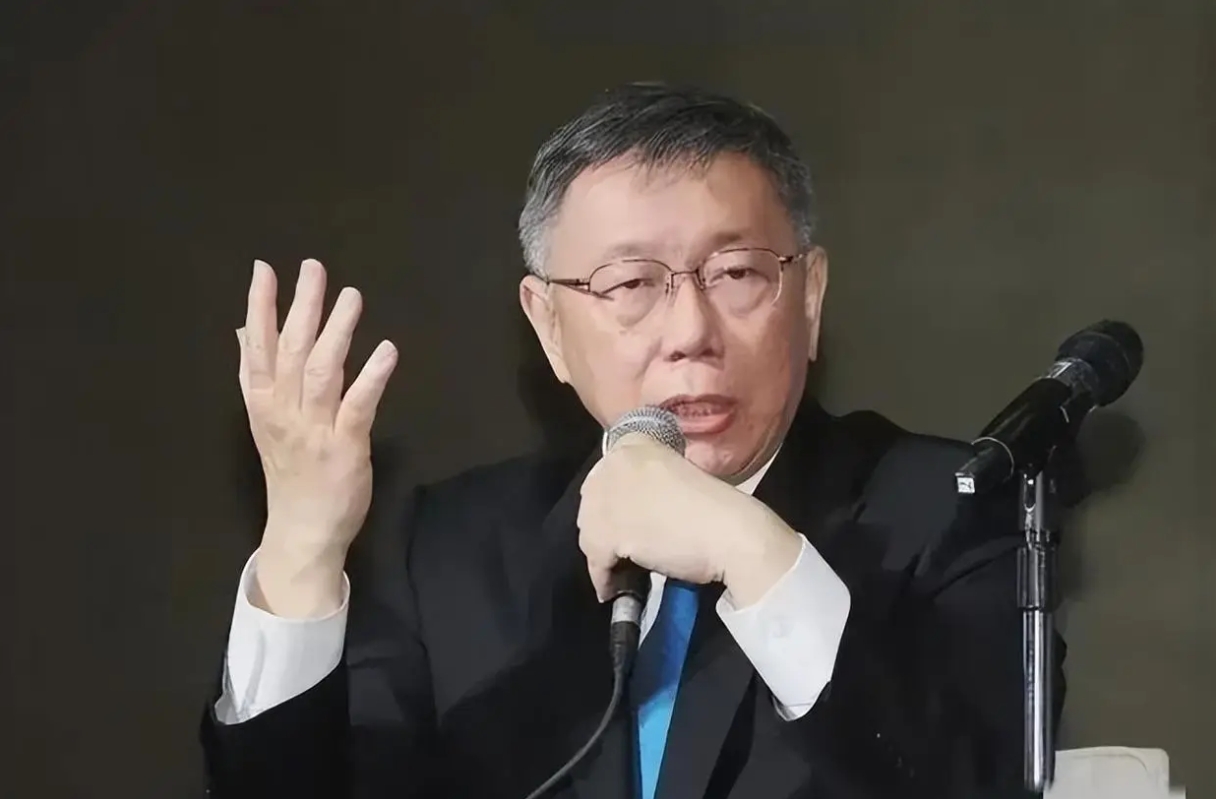

台湾民众党前主席柯文哲近日因司法案件再度成为焦点。本月5日,他一审被裁定以7000万元新台币交保,但二审结果撤销了这一裁定,台北地院于15日重新开庭审理羁押事宜。出庭时,柯文哲坦言,普通百姓在面对庞大的行政体系时,往往感到自身渺小且无力抗衡。

柯文哲分享了过去一年的羁押经历,称禁见期间甚至出现了知觉剥夺症状,仿佛与世隔绝。尤其手机被没收后,他形容自己如同置身社会荒岛,失去了与外界的联系。他当场质询法庭,何时能归还通讯工具,以恢复基本生活秩序。

看守所的环境也引发关注——灯光昏暗、缺乏基本设施,三名律师难以同时进行法律会谈。这段被迫静下来的时光,让柯文哲终于有机会深入阅读案卷,逐步理清案情脉络。

对于重开羁押庭,柯文哲强调,司法程序中普通人的弱势地位令人深思。他举例指出,明天将出庭作证的柯办主任李文宗,虽未直接涉及“京华城案”,却在检察官问讯下被羁押长达11个月,毫无招架之力。柯文哲认为,这类案例凸显司法改革亟需审视权力平衡与程序公正。

此外,7000万元交保金的利息问题也成为现实考量。以年利率3%计算,年息达210万元,月息超过17万元。柯文哲透露,自己和妻子陈佩琪的退休金总和,还不及这一数字的三分之二,这迫使家庭不得不面对财务压力。

综观此案,柯文哲的遭遇不仅反映个人困境,更映射出司法体系中民众权益保障的漏洞。未来,是否能有更透明的机制来减少此类不公?读者们,您认为怎样的改革才能切实提升司法公正性?