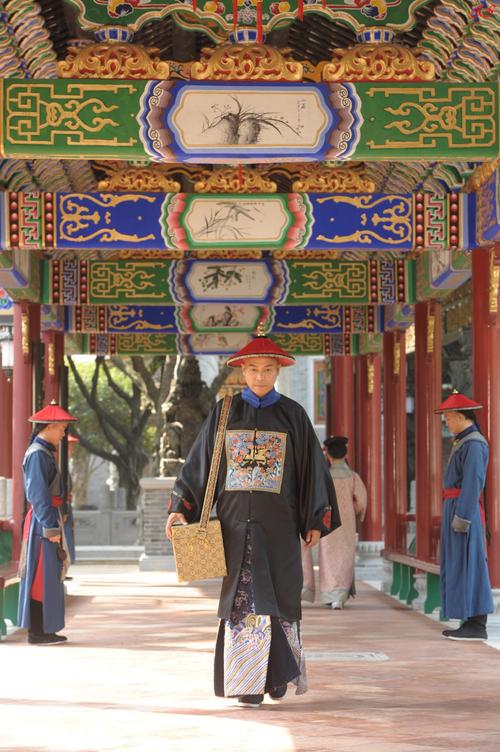

清朝同治年间,北京琉璃厂一家经营宣纸的店里,来了一位面容清贵的少年主顾,购买“玉版宣”(宣纸的一种)。

该主顾掏出不易流通的瓜子金付账,店掌柜不收。

主顾说让人随我回家取钱好了。

店掌柜派了伙计,抱着纸跟在后面。

到了午门,少年主顾大摇大摆地进去了。

后面的伙计吓得将怀中的纸往地上一丢,掉头就跑。

第二天,有个宫里的小太监来店里,如数付账。

这位顾客就是同治皇帝。

清朝自开国以来,皇子的教育都很成功,读书比一般富贵人家的子弟还要勤谨努力。

不像前朝皇子皇孙,十有八九都是纨绔不学之徒。

咸丰皇帝以后就变了。

咸丰命苦,太平天国起义、两次鸦片战争都发生在他任期内,国库空虚,压力山大。

再加上咸丰去世的早,同治即位时才六岁。

自然疏于管教。

帝师翁同龢的日记里,关于同治读书情形的记载,很多“见书即怕”、“认字不清”、“嬉笑”、“奈何”等语。

按时日记的时间推算,那时同治已经十六岁了。

丁国钧《荷香馆琐言》里说,同治曾向翁老师抱怨“当差劳苦”,做皇帝是“当苦差”。

紫禁城内的房屋结构,古板严谨,有“红墙绿瓦黑阴沟”的恶评。

所以清朝诸帝,都愿意住园子而不愿住在宫里。何况是少年心性的同治皇帝。

因此同治皇帝力主重修圆明园,名义上说是为了孝敬慈禧太后。

很快,京师内有了传言,说同治借查看圆明园工程之名,私服外出逛窠子。

同治私生活不检点,除了生性顽皮,还有个重要原因:婚姻不幸福。

同治生母慈禧太后生性强势,想左右儿子婚姻大事。

可同治又非“妈宝男”,生性倔强。

在立后问题上,同治和慈安太后中意侍郎崇绮的女儿,慈禧太后则喜欢侍郎凤秀的女儿。

结果是崇绮女儿被立为太后,凤秀女儿被封为慧妃。

慈禧看到同治与皇后恩爱,冷落慧妃,便横加干涉,甚至派人暗中监视。

同治一气之下,干脆不回去住了,自己睡在乾清宫。

这样“微服”出宫就更便利了。

同治在这方面的“老师”主要有两个:恭王的儿子载澄和翰林院侍讲王庆祺。

他们几个出去玩耍,档次高的地方是不敢去的,怕碰见内务府的熟人。

只能去些低档场所。一来二去,同治就染上了脏病。

太医一看就知道是什么病,但不敢讲,皇上得了这个,就是说了谁信啊。

于是太医假装不懂,去“请示”慈禧。

慈禧看了后,说恐怕是天花吧。

这是一种让清朝皇室闻之色变的病毒,甚至影响到皇位继承人的选择。

恰恰同治又没出过天花。

和后来的清室档案为了面子硬说是天花不同,慈禧太后是真不懂。

就像《鹿鼎记》里的澄观和尚一样,不知道妓院是什么东西,以为和寺中的达摩院、戒律院差不多,还认为小师叔(韦小宝)在妓院里“修行”。

慈禧太后生于官宦之家,长于深宫之内,哪里知道这些。

于是太医们就按天花来治。

同治清楚自己是什么病,骂太医:“我不是得的天花,为什么当天花来治?”

太医说这是太后的旨意。

同治就不说什么了,只有“恨恨而已”。

同治实际上是被按天花医给“医”死的,没能过上第十九个生日。

一直都是少年。