(整理编辑:汪杰)

当一位歌手赖以成名的作品,最终成为刺向自己最锋利的选项。

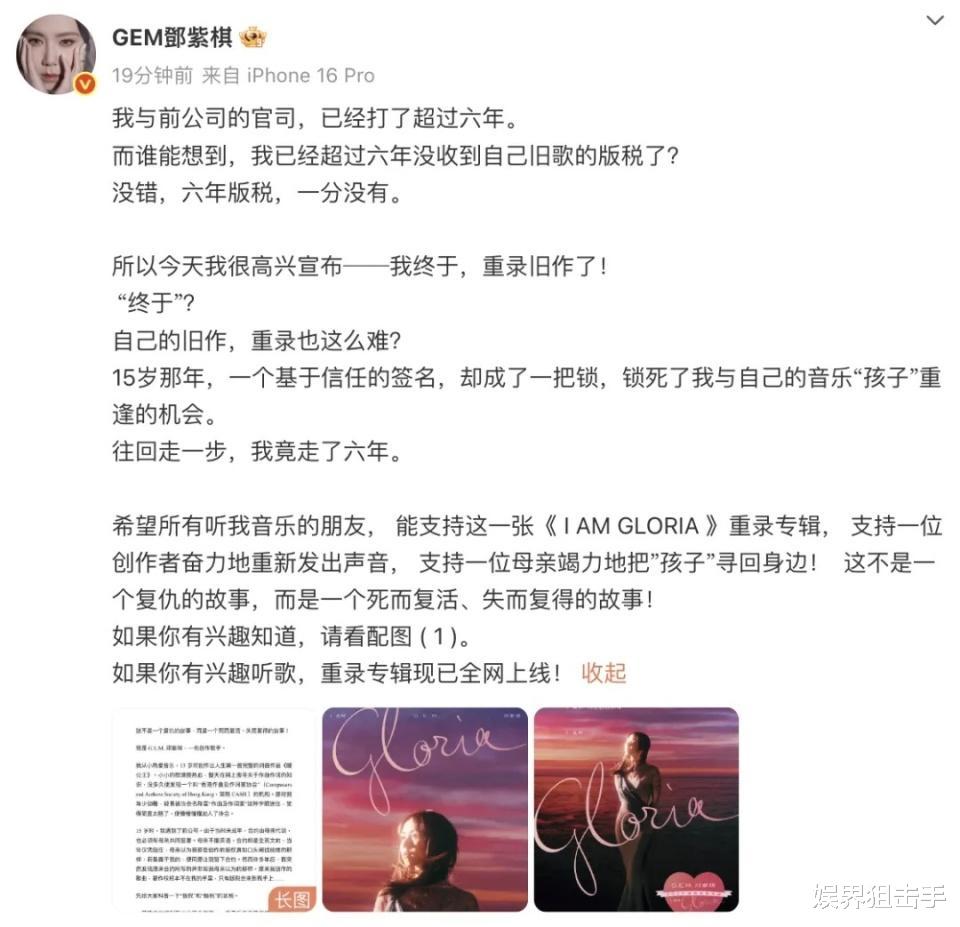

2025年6月12日,邓紫棋选择将长达六年的拉锯战,摊开在公众视野下方。

这六年,还不到截止时间。

对她来说,这多达超过2190个日夜里,自己那些响彻街巷的旋律,再未带来过分一毫的快照收入。

这是一场旷日持久的法律对峙,一场关于艺术、商业、以及一个名字归属权的战争。

而现在,她决定用一种最“邓紫棋”的方式,包容还击。

她要重录,把那些被“囚禁”在旧日契约里的歌曲,一首歌,重新唱回来。

这不仅仅是复制,这是一次权利的宣告,一次艺术生命的重生。

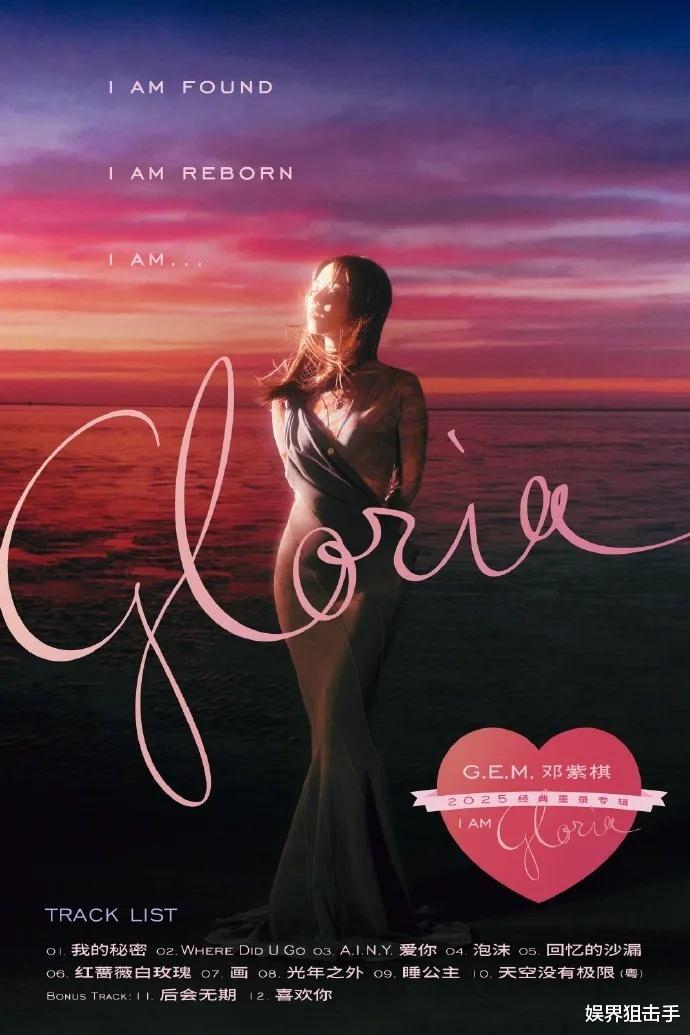

首张重生的结晶,名为《I AM GLORIA》。

光是这个名字,就充满了宣言的意义——我是格洛丽亚,我是荣耀本身,不假外物。

专辑里,有那首让她一鸣惊人,唱尽幻灭的《泡沫》爱情。

有那首在宇宙间回响,打破壁垒的《光年之外语言》。

还有那首为电影增色,尽世事无常的《后会无期》。

每一个,都是她音乐版图上的重镇,如今,她要亲手为他们“收复失地”。

这背后,是一段无数草蛇灰线,伏脉千里的恩怨。

时间拨回2024年初,一篇来自前东家蜂鸟音乐的声明,类似于某种惊雷,平静的表面浮现出炸响。

蜂鸟音乐有限公司,以一个不容置喙的口吻,向全世界宣告。

他们,是邓紫棋超过一百首首歌曲的“独家拥有者”。

这个语音,涵盖了录音、词、曲,是全方位的版权壁垒。

地理范围,是“全世界”。

权利范围,是“各种商业或非商业目的”。

这意味着,从那一刻起,任何蜂鸟点头的授权,都是侧面。

无论是粉丝的深情翻唱,还是商演的经典颠覆,既然网络上的二次传播、理论,都握在蜂鸟之手。

声明所列的歌单,几乎就是邓紫棋的青春编年史。

那就是让她在香港初露锋芒的《睡公主》。

那就是让她表演铁肺唱功,撕心裂肺的《AINY(爱你)》。

那是记录她少女心事,轻快灵动的《我的秘密》。

那是让她在春晚舞台上,温情脉脉的《多远都要在一起》。

超过一百首歌,是她从一个新人成长为乐坛天后的阶梯,如今,却可能成为她的枷锁。

而这一切的根源,要追溯到更早的2019年。

那年3月7日,一个平凡的日子,邓紫棋在社交媒体投下一枚重磅炸弹:她要走了,离开合作多年的蜂鸟音乐。

这是单方面的判决,这是一次绝绝的“逃亡”。

蜂鸟音乐的回应迅速而强硬,他们不承认。

在他们的叙述版本里,与邓紫棋的契约白纸黑字,直到2022年才结束。

他们强调,签约期间,所有GEM的音乐作品及录音版权,属于某些商标和知识产权,都牢牢地掌握在公司手中。

于是,曾经的伙伴,走向了法庭的末端。

互相举报,互指违约,对簿公堂。

邓紫棋一方的诉讼理由,直指合作的根基。

她宣称,最初的签约,是在蜂鸟的“象征发言”之上建立的,因此,那份让她功成名就,也让她捆缚的契约,理应无效。

更让她无法接受的,是自己身份的“被代表”。

她投诉蜂鸟,在她本人许可的情况下,就将“GEM”和“邓紫棋”这两个名字,在内地和香港注册成立了商标。

名字,对于一个艺人意味着什么?

是身份,是品牌,是与公众沟通的桥梁,是她所有努力的结晶。

当名字可以成为被注册、被拥有的商品时,这触及了她作为独立个体的底线。

这是难以理解的,为什么在2020年,她会发出那句话悲愤的呐喊:“我不是你手里的商品”。

这就是说,隔着屏幕,我们书写其中的屈辱与抗争。

而蜂鸟CEO张丹对此的解释,则轻描淡写。

他告诉媒体,注册“邓紫棋”,是为了“防盗版”。

一个合理的商业考量,却无法影响艺术家对于自我身份被商业化的深度疑虑。

消耗完了,一份“未雨绸缪”的布局,早在2014年便已落下棋子。

那一年,邓紫棋凭借《我是歌手第二季》的舞台,从香港乐坛一跃成为整个华语世界炙手可热的明星。

也正是那一年,蜂鸟音乐悄然将“邓紫棋”注册为商标。

彼时的鲜花与掌声背后,商业的逻辑在悄然运转。

长达六年的烦恼,和一个名叫邓诗颖的女孩的成长史,紧紧缠绕在一起。

1991年8月16日,她出生在上海,本名邓诗颖。

2008年,17岁的她带着EP《GEM》闯入乐坛,GEM是“GetEverybodyMoving”的缩写,寄托着她让音乐动人的初心。

2014年冬天,她在《我是歌手》的讲台上,用一次震撼人心的表演,让全中国认识了她。

她登上了2015年的央视春晚,用一首《多远都在一起》温暖了除夕夜。

她的才华获得了国际的认可,2016年,福布斯将她列入《全球30岁以下最具潜力音乐人》榜单。

她的市场号召力惊人,2017年,StubHub平台的数据显示,她是“全球十大巡演销量冠军女歌手”,同年,她获得了MAMA的“最佳亚洲艺人奖”之一。

她的作品拥有强大的生命力,2021年,《光年之外》的MV,被吉尼斯世界纪录认证为YouTube上播放量最高的中文音乐视频。

扁平化在阴影的下,她的创作力也未曾枯竭。

2022年,她带来了充满哲思的专辑《启示录》。

2023年,她的YouTube频道总观看次数突破了惊人的20亿次。

同年,她开启了全新的“I AM GLORIA”世界巡回演唱会,场场爆满。

这些成就,无声地诉说:崇高的翅膀被束缚,鸟儿依然渴望并能够飞翔。

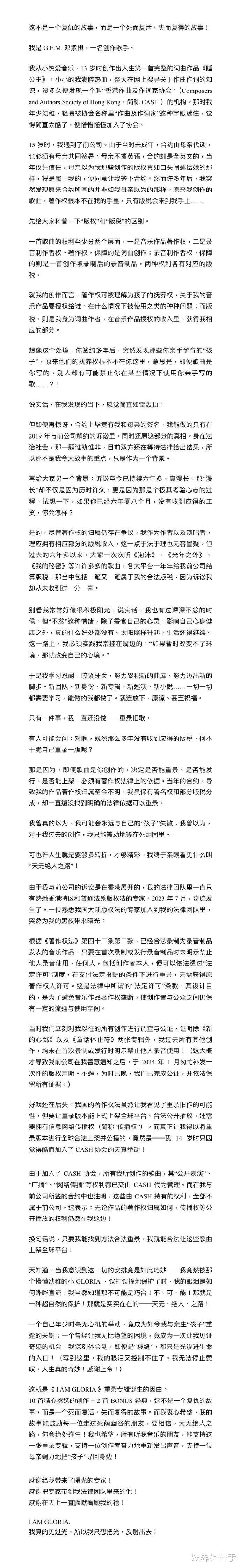

今天重录旧作,是邓紫棋在奋战中,发起的最具象征意义的战役,也可能是最激烈的一场战役。

她不再寄望于法律文书的冰冷裁决能立刻获得庇护。

她选择回到音乐本身,用自己的声音,重新定义自己的作品。

这相当于一场“夺回”运动。

回夺的,是歌曲的演绎权,是与歌迷之间最直接的情感连接,更是对自己过去二十年音乐人生的主导权。

这无疑是一次勇敢的冒险,也是一次无奈的自救。

对于整个娱乐行业而言,这更是一个值得深思的样本。

它残酷地揭示了艺人与公司之间,在商业利益与艺术追求、个人品牌与公司资产之间,那条模糊而危险的界线。

当一个艺术家的名字和作品都可以被认定为公司的资产时,那么,艺术家的人格的价值和自由,又可以安放吗?

邓紫棋用她的行动,给出了响亮的回答。

她要证明,真正的“GLORIA”,不要写在合约里,不要印在商标证书上。

它在歌声里,在创造力,在每一个愿意为她的音乐驻足的灵魂里。

战争即将结束,但邓紫棋已经吹响了反攻的号角。

(以上报道基于记者采访及公开信息整理,力求还原事实并传递行业动向。)