风浪里的凡人纪实——《浪浪人生》

今天聊聊中国电影《浪浪人生》。

片名Row to Win(2025),别名人生皮囊 / 皮囊。

影片改编自蔡崇达的散文集《皮囊》,讲述的不只是一个人的挣扎,而是一家人在债务、疾病、误解与和解中,像龙舟般在风浪中划向彼岸的故事。

影片很像《飞驰人生》,带着韩寒式的幽默与热血。张驰抓着赛车,黄荣发抓着家,不过《浪浪人生》更贴近我们每个人,它不是英雄的传奇,而是普通人的纪实。

黄荣发的半生,像极了我们身边许多人的写照。

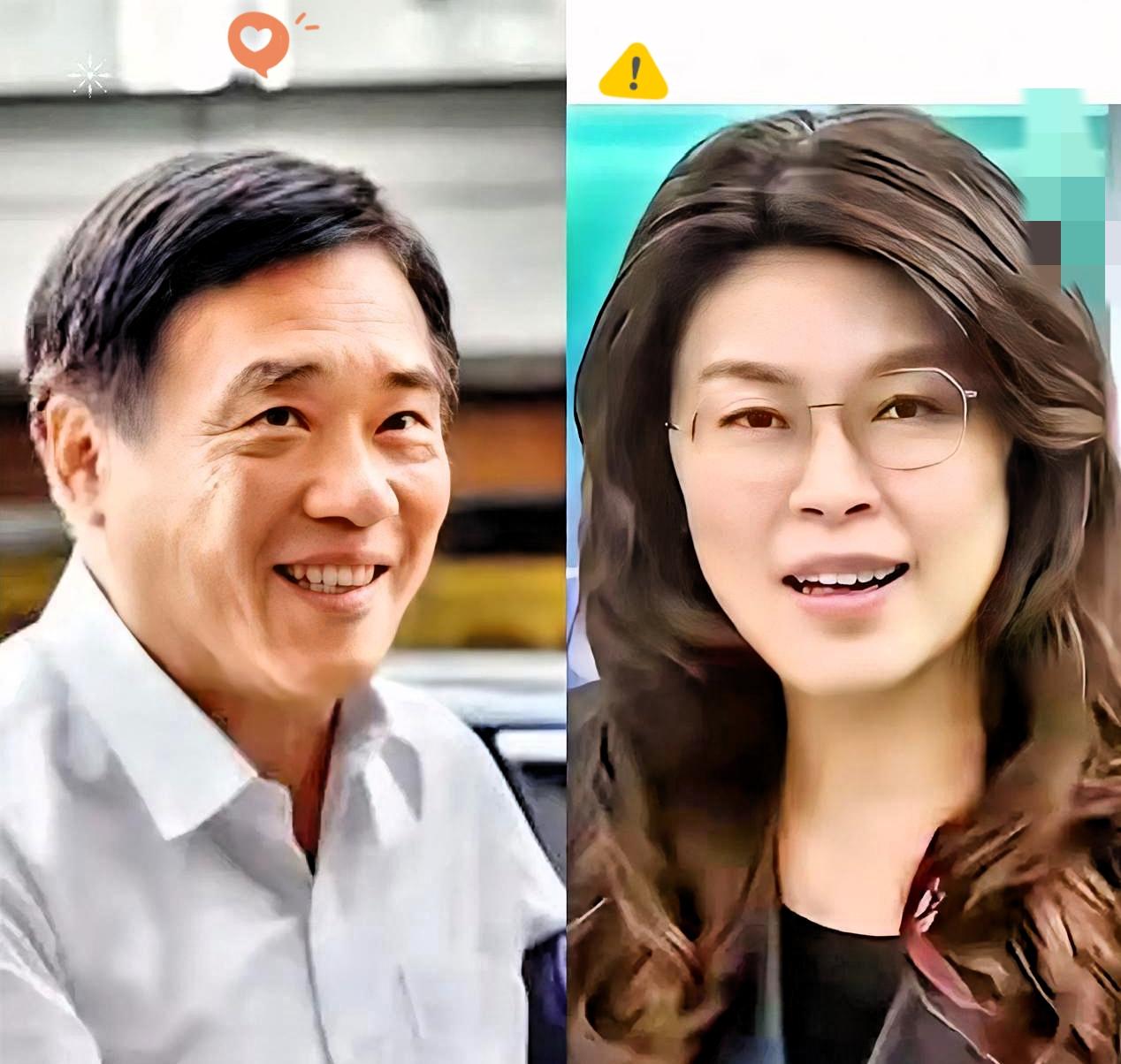

他曾经是小镇上人人称道的“大哥”,如今却成了负债累累、一身病痛的“落魄父亲”。他投资闽南海边加油站失败,欠下巨债,不得不离家出海打工。四年后归来,他带回的不是财富,而是受伤的腿和一颗衰竭的心脏。儿子黄远达怨恨他的缺席,女儿黄娇娇因家贫被男友抛弃,妻子陈梨珍独自撑起摇摇欲坠的家,年迈的阿太则用她的方式守护着这个家。

命运一次次拍打他的人生。电影没有回避生活的残酷。债务像墙上的红字,刺眼地烙在家门口。疾病像无底洞,吞噬着全家的积蓄与希望。亲情在误解中变得脆弱,又在危机中变得坚韧。

但影片没有停留在卖惨层面,而是用一种近乎倔强的幽默,把苦难掰开揉碎,拌进日常的弄堂、医院的走廊、派出所的板凳。

你会在黄荣发逞强站立却跪下的瞬间笑出声,也会在他偷偷修好儿子的钢笔时眼眶发热。它不刻意煽情,而是让你在笑声中尝到生活的咸涩。

这里的家不仅是港湾,更是共渡的船。

如果黄荣发是船长,陈梨珍就是掌舵的人。她不是传统苦情戏中只会哭泣的女性,她骂丈夫“死不牛逼,撑下去才牛逼”,也在他想放弃时狠狠推他一把。她守着那个不赚钱的加油站,不是因为固执,而是因为那是丈夫留给她的信念。

女儿黄娇娇被渣男抛弃时,全家人冲进婚礼现场讨说法。那不是闹剧,而是一场关于尊严的宣战。当她说出“这就是我的家,我骄傲”时,你会明白家人不是共享荣华,而是在你最狼狈时,依然有人为你挺身而出。

儿子黄远达从叛逆到理解的过程,是电影最细腻的一笔。他怨恨父亲,但还是偷偷写情书赚钱,嘴上刻薄,一样在父亲跳海时拼命拉他回来。

阿太是这个家的灵魂。她说“肉体是拿来用的,不是拿来供的。”她掷筊求神,不是为了自己,而是为了家人平安。她活得通透,走得安详,像一盏灯,照亮了这个家最暗的路。

人生不是逆袭,而是撑下去。没有突然降临的贵人,没有一夜翻盘的奇迹,也没有安排一个逆袭翻盘的结局。

黄荣发最终没有还清所有债务,没有重振“大哥”雄风,甚至没有战胜病魔。他走了,像阿太一样,在某个平静的日子离开了。

但电影想说的不是“努力无用”,而是在说人生的意义从来不只有出人头地一种答案。

黄荣发在龙舟赛上击鼓,不是为了赢回荣誉,而是为了告诉儿子:“我想为咱家赢一次。”哪怕他最终倒下了,鼓声却留在了每个人心里。他留给儿子的不是财富,而是一句话:“不要因为害怕风浪,就不出海。”

电影不是在歌颂苦难,而是在赞美那些在苦难中依然选择撑下去的人。生活没有变得完美,但希望还在。

我们多少人像黄荣发一样,努力半生回头看似乎一事无成?我们多少次被生活击倒,又咬着牙爬起来?谁不曾背负着责任、债务、期待与失落?

真正的勇敢不是从不跌倒,而是跌倒后还能站起来,哪怕姿态狼狈。

家人、朋友、那些在你跌倒时伸手拉你一把的人,都是你的同舟者。我们不必成为英雄,只要能守护所爱之人;我们不必赢得所有比赛,只要在风浪中不松开彼此的手。就像那场龙舟赛,一个人划不动一艘船,但当所有人朝着同一个方向用力,船就能破浪前行Row to win。

人生如海,起落无常,就像黄荣发一家,哪怕船破、浪大,只要还有人陪你一起划,这趟旅程就值得。

这不是一部逆袭成功的电影,而是一部陪你生活的电影。求死并不难,难的是在认清生活真相后,依然选择活下去,并且活出温度。

毕竟,风浪再大,有家就不怕。

人生如海,共渡苦难,

别怕风浪,要信自己。