鼓震孤城,星落瀚海。

开元十五年(727年)的瓜州城头,四十二岁的张守珪手持鼓槌,立于残破的敌楼之上。他铠甲上的锈迹还沾着昨日修城的泥土,身后的瓜州城垣尚未完全修复——数月前,吐蕃大军攻破此城,留给守军的只有断壁残垣与惊魂未定的百姓。夜色中,吐蕃骑兵的马蹄声从远方传来,尘烟滚滚压向城头,而他却突然挥手,命士兵大开城门,自己则提槌猛击战鼓。鼓点骤起,如惊雷炸响,穿透瀚海的寂静,连天边的星辰都似被震得颤动。城下的吐蕃兵勒马驻足,望着敞开的城门与城楼上从容击鼓的身影,竟疑有伏兵,徘徊良久,最终引兵退去。

张守珪的一生,如一座矗立在丝路咽喉的灯塔,以智慧为灯芯,以忠勇为灯台,在盛唐的西北边疆,既守住了孤城的安危,更护住了丝绸之路的畅通,其“军民相济、攻防相协”的戍边智慧,至今仍闪耀着启示的光芒。他出身陕州河北(今河南三门峡)军户,自幼“娴于弓马,晓通兵略”(《旧唐书·张守珪传》),早年在北庭都护府从军,因战功累迁至游击将军。开元年间,瓜州屡遭吐蕃侵扰,“城毁人散,丝路断绝”,玄宗遂任命张守珪为瓜州刺史,赋予他“复城垣、守边疆、通丝路”的重任——这份任命,不仅是对他军事才能的信任,更是对他“知边情、懂民生”的期许。瓜州的地理命脉,注定了这场“孤城守卫战”的非凡意义。这座城地处河西走廊西端,东接沙州(今敦煌),西连安西四镇,北邻大漠,南望祁连,是丝绸之路“河西道”与“安西道”的交汇咽喉——商队从这里西出玉门关,可抵西域诸国;吐蕃若占据这里,便能切断大唐与西域的联系,甚至沿河西东进,威胁长安。张守珪到任时,瓜州“粮尽城破,百姓多逃入山中”,他做的第一件事,便是“招抚流民,军民共修城”:他让士兵与百姓分工协作,士兵负责修补城垣、操练防御,百姓负责开垦荒地、囤积粮草,“战时为兵,闲时为农”,短短数月,便让瓜州恢复了生机。这种“军民相济”的模式,既是对汉代“屯田戍边”的延续,更是他“守边先安民”理念的实践。

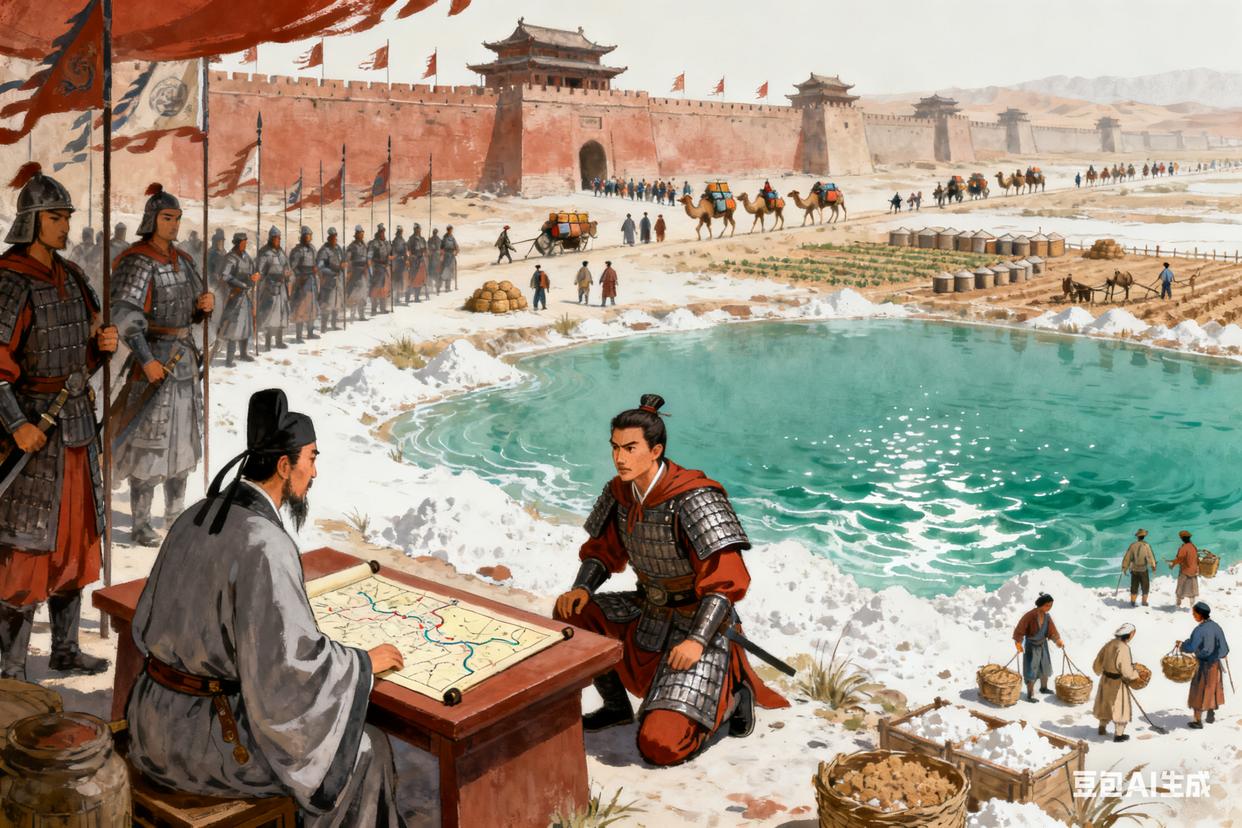

他的戍边智慧,在“空城退敌”与“筑盐城断敌”中展现得淋漓尽致。面对吐蕃的再次来犯,城垣未修、兵力薄弱的他,没有选择硬拼,而是以“空城为盾,以战鼓为矛”——《旧唐书》记载他“于城上置酒作乐,令士卒鼓噪,虏疑有伏兵,不敢攻而退”,这份“以虚御实”的胆识,让瓜州躲过一劫。事后他深知,被动防御终非长久之计,便将目光投向了瓜州城外的盐池——盐是吐蕃的“命脉之需”,西域诸国与吐蕃皆依赖此池产盐。张守珪立即组织军民“筑城护盐,扼守盐道”,在盐池周边修筑戍堡,派重兵守卫,彻底切断了吐蕃的盐料补给。此后,吐蕃“无盐可食,军心动摇”,再不敢轻易犯境,而瓜州的盐也成了丝路商队的“硬通货”,吸引着西域商旅纷至沓来,丝绸之路再次恢复了“驼铃悠扬,商队络绎”的盛景。

这位边帅的人生,虽有争议,却难掩其戍边功绩。他早年在北庭时,曾提拔过一个名叫安禄山的年轻将领,见其骁勇便收为养子,却未料此人日后会掀起“安史之乱”;晚年他因虚报战功遭弹劾,最终被贬,留下“晚节不保”的遗憾。但即便如此,他在瓜州的作为,仍被当地百姓铭记——他组织军民开垦的“守珪田”,至今仍在滋养着河西的土地;他重修的瓜州城垣,成了后世抵御外敌的屏障;他“军民共守”的理念,更是超越了时代,成为边疆治理的宝贵遗产。在他任内,瓜州“百姓复业,商旅云集,边尘不起”,玄宗曾下诏褒奖:“守珪守瓜州,如守长安之门;护丝路,如护大唐之脉。”

千年后的今天,当我们沿着丝绸之路经济带的公路穿越河西走廊,路过瓜州的盐池遗址与古城残垣;当我们在西北边疆看到边防战士与当地百姓携手巡边、共同屯田;当我们见证“军民融合”成为现代国防的重要理念时,仍能清晰触摸到张守珪“孤城守安西”的精神脉络。他留下的,不仅是一场空城退敌的战例,更是一种“守边即守民、护路即护国”的边疆治理智慧——这种智慧,在民族复兴的征程中,愈发显得珍贵。如今,我们的边防官兵继承他“军民相济”的理念,与边疆各族群众“同守一块土,共护一片天”,构建起坚不可摧的“人民防线”;我们在西北推进的“屯垦戍边”工程,延续着他“战时为兵、闲时为农”的智慧,让边疆既保安全,又促发展;我们建设丝绸之路经济带,守护的不仅是古代的商道,更是新时代的“丝路繁荣”,这恰是对他“护丝路、通中外”初心的传承。这份来自大唐的戍边智慧告诉我们:民族复兴的边疆稳固,从来不是“独靠军队”,而是“军民同心”;丝路的永续繁荣,从来不是“独赖地利”,而是“人尽其智”。瓜州的鼓声早已远去,丝路的驼铃仍在回响,张守珪守护的孤城虽已湮没在历史尘埃里,但他“守边疆、护民生、通丝路”的精神,却如祁连山的雪水,滋养着一代又一代边疆守护者。它指引着我们,在新时代的边疆治理中,以智慧为刃,以同心为盾,守护好每一寸国土,畅通好每一条通道,让中华民族的边疆,永远成为繁荣与安宁的象征,让古老的丝绸之路,在民族复兴的浪潮中,焕发新的生机。