西安迎来了极为频繁的雨季,天空仿佛被一块巨大的灰色幕布所笼罩,雨水连绵不绝,给这座古老的城市带来了别样的景象,也产生了多方面的影响。

大气环流是影响降水的重要因素之一。在今年特定的时间段,大气环流出现了异常情况。副热带高压的位置和强度与往年有所不同,它的稳定维持使得来自海洋的暖湿气流能够持续不断地向西安地区输送。暖湿气流与北方南下的冷空气在西安上空交汇,形成了持续的锋面降水。这种冷暖空气的长时间对峙,导致降雨天气频繁出现,且持续时间较长。

西安地处关中平原,周围群山环绕。这种地形对气流有一定的阻挡和抬升作用。当暖湿气流遇到山脉时,被迫沿山坡上升,在上升过程中,水汽冷却凝结,形成降水。而且,山脉之间的山谷还容易形成局地性的环流,使得降水更加集中和持久。例如,秦岭山脉就对西安的降水有着重要的影响,它阻挡了南方暖湿气流的快速移动,使得暖湿气流在西安地区停留的时间更长,增加了降水的可能性和强度。

从更宏观的角度来看,全球气候变化也对西安的雨季产生了影响。随着全球气温的升高,海洋蒸发量增加,大气中的水汽含量也相应增多。这使得大气中蕴含了更多的能量和水汽,为降水的形成提供了更有利的条件。同时,气候变化还可能导致极端天气事件的发生频率增加,包括暴雨、长时间降雨等。虽然不能将西安此次频繁雨季完全归咎于全球气候变化,但它无疑是一个重要的背景因素。

面对频繁的雨季,西安市政府和相关部门采取了一系列积极有效的应对措施。加强了城市排水系统的维护和管理,及时清理排水管道中的杂物,确保排水畅通。对易积水路段和老旧小区进行了重点排查和整治,设置了警示标志,提醒市民注意安全。同时,加强了对农业生产的指导和支持,帮助农民采取有效的措施应对雨水灾害,减少损失。

西安的这场频繁雨季虽然带来了诸多不便和挑战,但也让我们更加深刻地认识到城市基础设施建设和生态环境保护的重要性。我们相信,在政府和市民的共同努力下,一定能够顺利度过这个雨季,将损失降到最低,让这座古老的城市在风雨过后更加美丽和宜居。

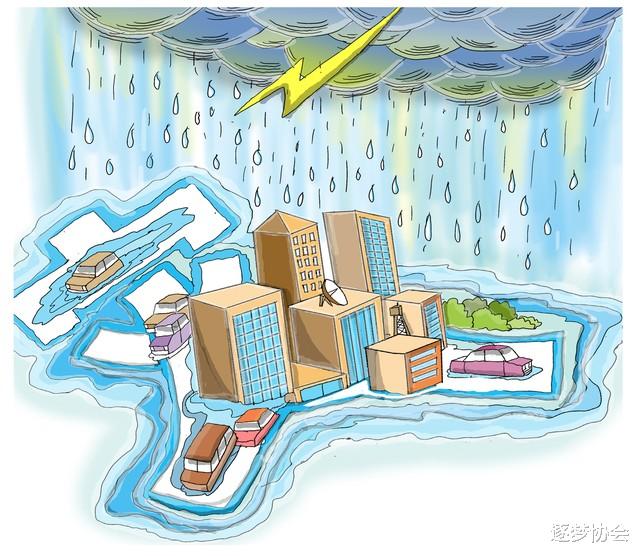

长时间的降雨,首当其冲影响的便是城市的交通。道路上积水严重,低洼地段更是形成了一个个小型的“湖泊”。车辆行驶在这样的路面上,溅起高高的水花,车速不得不减慢。轮胎与积水路面的摩擦力减小,制动距离增加,交通事故的发生率也随之上升。一些老旧小区和街道的排水系统不堪重负,雨水倒灌进地下停车场,导致大量车辆被淹,给车主带来了巨大的经济损失。

公共交通也受到了极大的影响。公交车在雨中缓慢前行,由于视线受阻和路面湿滑,司机需要更加小心谨慎地驾驶。地铁虽然相对不受雨水的直接影响,但由于大量乘客选择地铁出行避雨,地铁站内人满为患,安检和乘车的效率都大幅降低。共享单车也因为雨天的缘故,使用率大幅下降,许多车辆被雨水淋得湿漉漉的,无人问津。

频繁的降雨让西安市民的日常生活变得十分不便。晾在阳台上的衣物多日无法晾干,散发着一股潮湿的气味。家里的墙壁和地面也变得湿漉漉的,容易滋生霉菌。一些居民家中甚至出现了墙体渗水的情况,天花板上不断有水滴落下,家具和电器也面临着受潮损坏的风险。

出行方面,人们不得不时刻携带雨具,穿着防水的鞋子和衣物。即使如此,在外出时还是难免会被雨水打湿。老人和小孩在雨中行走更是需要格外小心,以免滑倒受伤。商场、超市等公共场所的入口处堆满了湿漉漉的雨伞,地面也变得湿滑,增加了人们摔倒的风险。

农业生产的“喜忧参半”对于西安周边的农业生产来说,长时间的降雨可谓是喜忧参半。一方面,充足的雨水为农作物的生长提供了丰富的水分,有利于缓解前期可能存在的干旱状况。一些旱地作物如小麦、玉米等,在吸收了足够的水分后,生长态势良好,有望迎来丰收。另一方面,过多的降雨也带来了一些负面影响。持续的阴雨天气导致光照不足,影响了农作物的光合作用,可能会导致作物生长缓慢、果实发育不良。同时,过多的雨水还容易引发农田积水,导致土壤透气性变差,根系缺氧,从而影响农作物的正常生长。一些地势较低的农田甚至出现了内涝的情况,庄稼被淹没,给农民带来了严重的经济损失。

频繁的降雨对西安的生态环境也产生了一定的影响。城市中的公园和绿地变得更加郁郁葱葱,空气也变得格外清新。雨水冲洗掉了空气中的灰尘和污染物,使得空气质量得到了明显的改善。河流和湖泊的水位上涨,水质也得到了一定程度的净化。

然而,长时间的降雨也可能会引发一些生态问题。山体在雨水的浸泡下,容易发生滑坡和泥石流等地质灾害,威胁到周边居民的生命财产安全。一些野生动物的栖息地也可能会被雨水破坏,导致它们的生存空间受到挤压。此外,过多的雨水还可能会导致城市中的蚊虫滋生,增加了疾病传播的风险。

评论列表