10月4日下午,景德镇五中门口,李俊永从下午2点出摊到6点,连续工作四个多小时后已显疲惫,却因不说话被网友指责"没有情绪价值了"。他的手臂上,密布着多年炸鸡排的烫伤疤痕。

这天,这些疤痕冲上热搜第一——三千万人隔着屏幕端详一个48岁男人的伤痕,仿佛在鉴定一份"真诚"的成色。

这是李俊永走红的第7天。距离他首次被短视频捕捉,以及"欢迎光临,谢谢惠顾"成为全网热梗,恰好过去了168个小时。

在这168个小时里,这个在景德镇街头炸了20年鸡排的中年男人,完成了从匿名劳动者到"文旅推介官"的身份跃迁,也目睹了自己的生活被流量撕成碎片。

而在1000公里外的山东临沂,另一个男人正看着这一切。程运付,人称“拉面哥”,一位因15年坚持卖3元一碗拉面而在2021年意外走红,随后生活彻底失控,最终于2023年被迫停业的农民。

他比任何人都清楚:当真诚被三千万人围观,倒计时就开始了。

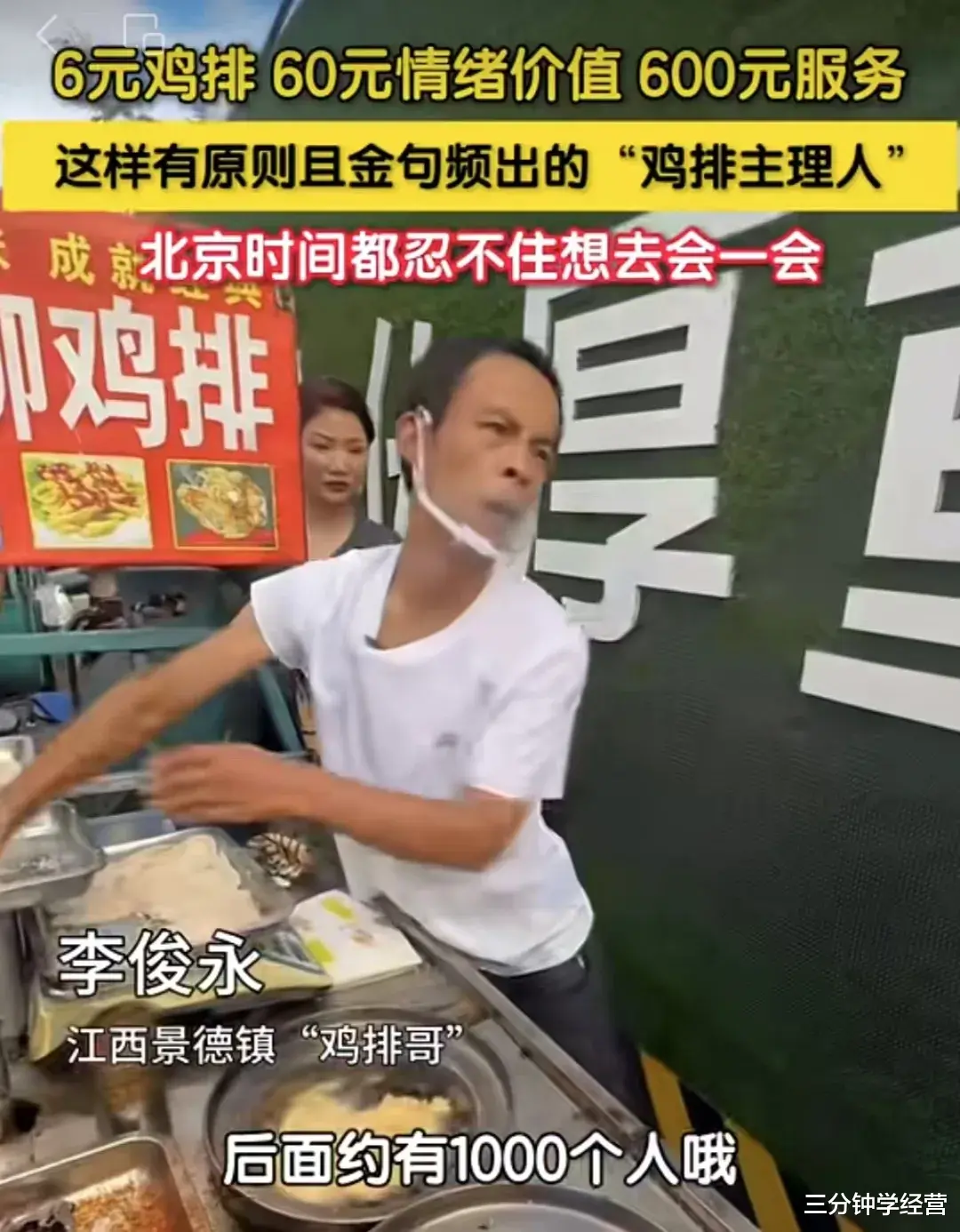

从街头美味到“真诚”符号国庆假期第一天,李俊永下午2点才开始营业,但早上9点就有人在排队。队伍里有从南昌开车2小时赶来的公务员,有从深圳飞过来的互联网大厂员工,还有专程从湖南自驾6小时的大学生。他们为了一份6元的鸡排,愿意等待3个小时。

这个价格在2025年意味着什么?在深圳CBD,6块钱买不到一杯瑞幸咖啡。在上海静安寺,6块钱不够付一次共享单车的起步价。但在景德镇五中门口,李俊永坚持每份鸡排6元,学生则能便宜1元,20年没涨过价。

吊诡的是:正是这种"反市场"的定价,让李俊永在市场上获得了最大的成功。

代购生意应运而生。有黄牛中午12点开始排队,排队3个半小时买到的鸡排,转身加价20元卖给顾客。6元的商品,被赋予了26元的"情绪溢价"——那20块钱,买的不是鸡排,是参与一场"真诚叙事"的入场券。

9月28日,景德镇市文化广电旅游局授予李俊永“景德镇文旅推介官”称号。在座谈会上,他一本正经地表示:“马上就是国庆了,我们工作的重心,严格把控食品的安全,把控卫生问题。”网友评论:"6元鸡排讲出了6亿项目的气魄。"

这句调侃精准捕捉了李俊永走红的荒诞感——一个街头摊贩,用最朴素的语言,说出了无数文旅官员说不出的真诚。而这种真诚,恰恰因为"不像表演"而更具传播力。

但问题也在这里:当"不像表演"本身成为最大的卖点,它还能不是表演吗?

3000万人围观一个男人的疲惫李俊永的妻子“鸡排嫂”说,他们现在每天清晨六点多便起床准备,一直忙到次日凌晨一两点甚至两三点才休息。这种工作强度,是过去20年从未有过的。“以前也没那么早睡,要忙到晚上12点。”然而,即便如此供不应求,“鸡排家族”还是坚持品质,每天出摊前都在家里把当天的鸡肉备好,拒绝“预制”。

坚持手工、拒绝预制、不涨价——这些在流量叙事里被赞美的美德,在现实中意味着什么?意味着李俊永必须用更长的工作时间、更高的劳动强度,来满足暴增的需求。而这些需求的主体,大部分不是他服务了20年的五中学生,而是跨省赶来打卡的游客。

10月4日下午6点,连续工作4小时的李俊永累了,他不说话了,只是机械地炸鸡排、装袋、收钱。这个再正常不过的疲惫瞬间,却被直播镜头捕捉,被弹幕刷屏质疑:"没有情绪价值了。"

这四个字,比任何分析都更残忍地揭示了流量经济的本质:观众需要的不是一个会累的人,而是一台永不停歇的"情绪价值生产机器"。李俊永可以累,但不能表现出来;可以疲惫,但必须继续微笑;可以是人,但最好别太像人。

休息片刻后,李俊永"满血复活",开始爆金句:“其实我的操作是具有一定观赏性的,我并不是炸鸡排本身,而是把它当成我真正热爱的一项事业去做。”

这句话很精彩,很适合做成短视频的爆款标题。但也正是这种"精彩",让人隐隐不安——那个只是自然地说"欢迎光临,谢谢惠顾"的李俊永,正在学习如何扮演好“景德镇鸡排主理人”的角色。真诚,正在向表演滑落。

拉面哥的悲歌:流量吞噬下的失控人生程运付比李俊永早四年经历了类似的故事,也付出了更惨痛的代价。

2021年春天,因为十几年坚持卖3元一碗的拉面,这个山东临沂农民在农村集市上被镜头“发掘”,意外成为"顶流"。随后,每天数以万计的游客、网络主播和商人涌入他所在的杨树行村**。

官方数据显示,2021年3月,这个小自然村的单日最高客流量超过5万人次,车流量达三四千台次。邻居回忆,人多的时候,“都爬到树上、房顶上”。程运付的院子成了“直播大舞台”,主播们未经许可便径直入屋,手机支架架满了每个角落。

程运付和妻子开始免费给村里的主播、游客提供早餐和饮用水。“那时候还怪冷,很多直播的人都在外面一夜不睡觉,早晨没有东西吃……给他们烧点稀饭,烙点油饼,最起码让这些人早上起来吃暖和了。”为了给几百人供餐,他们要比之前再早起一个小时,坚持了一年多。

回报是什么?"吃完、喝完,转头就骂的人‘有的是’。"

"咱不知道有些人为了钱,什么都说,什么都做!"拉面嫂说。

程运付的妻子回忆这两年:"以前俺俩虽然赶集,凌晨四点多钟就起,下午五六点钟才收摊,晚上睡觉十一二点,最起码除了吃的喝的还能余点钱。这两年?哼,赔钱!还惹了那些人骂。"

走红两年后,2023年2月,拉面哥宣布停业,既暂停了自己的拉面营生,也关闭了家门口的“直播大舞台”。他对记者说:

出名了以后,不是咱想象得那么好。出名了并不好。不出名,当个老百姓,想做什么就做什么,也没人说你做错做对,没人说你过好过孬。

这是一个关于真诚如何被消费殆尽的完整样本。

程运付的3元拉面和李俊永的6元鸡排,本质上是同一种现象:在预制菜泛滥、服务话术标准化的时代,它们代表着一种"非表演性"的人际关系。这种关系如此稀缺,以至于人们愿意跨省去排队,只为确认“还有人以这种方式做生意”。

但当这种真诚被三千万人围观,它就不得不成为表演。这是流量经济的第一重悖论:你越真诚,越容易走红;而一旦走红,就越难保持真诚。

李俊永身陷的“三选一”困境景德镇有关部门已为“鸡排哥”成立了2-4人的工作专班,维持现场秩序、引导顾客购买,此外还有环卫专班,甚至安排了志愿者。

表面上看,这是政府在帮助李俊永应对流量冲击。但换个角度看,这也是在确保“鸡排哥”这一IP能够持续运转,为国庆黄金周导流。李俊永从一个街头摊贩,变成了城市品牌的一部分。

澎湃新闻评论提醒:

以往也出现过一些地方好不容易‘生长’出一个民间网红,地方文旅和其他职能部门迅速扑上去,却由于用力过猛,导致双方‘合作’并不成功的尴尬情况。甚至有的还事与愿违,起到了反作用。

这段话说得委婉,但意思很清楚:地方文旅对草根网红的“收编”,成功率并不高。更常见的情况是:网红被过度消费,迅速透支,然后被舆论反噬。

程运付的转型就是例证。停业后,他不得不学习直播带货:“既然网络已经把自己‘驾驭起来’,回到过去也不现实,还是应该想想以后的规划。”但那个在农村大集上拉面的程运付,已经永远回不去了。

李俊永现在面临的,是同样的选择题:

1.继续炸鸡排,接受生活被流量永久改变,老顾客被挤走,工作强度翻倍,每一个疲惫的瞬间都可能被指责“变了”;

2.还是顺势转型,成为真正的“文旅推介官”,接广告、做直播、开连锁,走上商业化之路,却再也无法回到那个只想好好炸鸡排的李俊永?

3.或者第三种可能:像拉面哥一样停业、休整、逃离,然后发现:逃无可逃。流量改变的不只是生活秩序,还有社会对你的定义。一旦你成为“鸡排哥”,便很难再只是“李俊永”。

中产的心理慰藉,小贩的真诚牢笼值得追问的是:那些跨省赶来打卡的游客,到底在消费什么?

当然不只是那份6元的鸡排。一个深圳金融从业者,飞1000公里来买鸡排,这一行为本身就是一场仪式——他需要确认:在这个充满套路、话术、表演的世界里,还有人用最笨拙的方式,坚持最原始的真诚。

这种确认,对高流动性的城市中产来说,是一种心理按摩。他们在大城市的快节奏生活中感到疲惫、虚无、被异化,李俊永的存在提供了一个"反例"——你看,还可以这样生活。

但这种"反例"的意义,仅限于被观看。游客们吃完鸡排、拍完照、发完朋友圈,就会回到原来的生活轨道。李俊永为他们提供了情感充值,而他们只需支付6元的成本,便能收获“我支持了一个真诚的小商贩”的道德满足感。

这是一笔极其划算的交易——对游客来说。

对李俊永来说,这笔交易的代价是:他必须持续生产这种真诚,才能维持流量期待。他的微笑、话语、拒绝插队的坚持,都从自发行为转变为表演性劳动。一旦他展现疲惫或负面情绪,就会被指责为“变了”、“膨胀了”、“被流量改变了”。

真诚的牢笼,由此形成。

更残忍的是:那些原本能在放学后轻松买到鸡排的五中学生,现在要和跨省游客一起排队。李俊永服务了20年的老顾客,却被流量挤走了。他的劳动成果,不再优先分配给最需要的人,而是被最有时间、最有资源前来“打卡”的人占据。

这是流量经济对社区关系的第一次破坏:它打破了原有的供需平衡,将一个地方性的服务,强行转化为全国性的消费对象。而在这个转化过程中,真正的受益者是谁?

李俊永如何抵挡“符号化”的洪流网络上“网红的保质期只有15分钟”的说法。对李俊永来说,这个时间或许能更长一些——毕竟他不是靠段子或才艺走红,而是靠20年的真实积累。

但问题是:当真诚成为流量密码,它还能保持多久?

10月4日,李俊永因疲惫不说话,被指责"没有情绪价值了"。这一指责暴露了观众的真实预期:他们要的不是一个真实的李俊永**,而是一个永远保持"欢迎光临,谢谢惠顾"状态的符号。

李俊永也许能继续保持真诚,但他再也无法自然而然地真诚了。每一句“欢迎光临”,都会被无数镜头记录、传播、解读。他的每一个表情、每一句话,都可能成为下一个热搜话题。

这种被凝视的感觉,会改变一个人。

程运付用四年时间验证了这一点。他说:

有些人专门开着直播从我门口骂人,故意把你惹怒,拍你发火的画面,他们就觉得目的达到了……人都是有脾气的,被打了也会自己保护自己。你越不吱声,他越看你好欺负,碰瓷你,闹。

流量带来的不只是关注,还有恶意。当你成为公众人物,就要接受公众审判。而这种审判的标准,往往严苛到不近人情:你必须永远善良、永远真诚、永远保持微笑,否则就是"人设崩塌"。

李俊永现在还处在走红的蜜月期,舆论对他的态度整体友善。但蜜月期过后呢?

当流量退潮,那些因他而来的游客散去,他的摊位前恢复日常,舆论会如何评价?是赞美他“保持初心”,还是嘲讽他“过气了”?如果他涨价,哪怕只是从6元涨到8元,会不会被骂上热搜?如果他接了广告、开了连锁,会不会被指责“变质了”、“只想着赚钱”?

程运付的经历已经给出了答案。他说:

现在我对网暴,说实话,心理也强大了很多。还是争取做好自己想做的事,这是最重要的。

但在说这句话之前,他已经停业休整了一年,付出了巨大的心理代价。

李俊永能承受同样的代价吗?

在算法的世界里,真诚只是一种随机抽取最后一个问题,也是最残酷的问题:李俊永凭什么走红?

当然,他有20年的坚持,有手臂上的烫伤疤痕,有6元的良心定价,有“欢迎光临,谢谢惠顾”的真诚话语。但这些,真的足以解释三千万人的关注吗?

在中国,像李俊永这样的街头摊贩,何止千万。他们中的大多数,同样坚持了几十年,同样真诚待客,同样保持低价,同样身上有劳动的伤痕。但他们没有被算法捕捉,没有成为热搜,没有被授予“文旅推介官”称号。

他们的劳动价值,难道就不存在吗?

李俊永的走红,某种程度上是一种幸运——他恰好在国庆前夕被拍摄,恰好符合"正能量内容"的算法偏好,恰好踩中了"真诚稀缺"的社会情绪。但这种幸运,也暴露了流量分配的残酷:劳动价值的承认,不再取决于劳动本身,而取决于能否被算法"看见"。

那些同样真诚但未被看见的劳动者,他们的价值在哪里?

这个问题,李俊永回答不了,程运付回答不了,三千万人围观者也回答不了。它指向的是一个更深层的结构性困境:在流量时代,我们如何定义劳动的意义?是用流量数据,还是用服务的老顾客数量?是用热搜排名,还是用20年的日复一日?

李俊永的走红,既是个体的幸运,也是结构的残酷注脚。他的真诚被看见了,但这种“被看见”本身,就意味着还有无数同样真诚的人,仍然处在黑暗中。

真诚异化的不可逆旋涡出名了以后,不是咱想象得那么好。不出名,当个老百姓,想做什么就做什么,也没人说你做错做对,没人说你过好过孬。

程运付的这番话,如同迟来的预警。可惜,一旦说出,沉溺流量的旋涡已不可逆转。

10月4日,他手臂上20年劳作的烫伤疤痕,被三千万人围观。这份20年的坚持是真,三千万人的感动亦真。然而,当真诚与流量奇点相遇,一场潜在的异化随即展开:

●真诚被迫沦为表演的脚本。

●劳动者丧失了选择的自由。

●观众在短暂情感消费后,随时抽身离场。

这不是孤例,而是时代症候。人们为疤痕动容,却鲜少洞察:流量本身,正制造着无形的新伤疤。这些刻在生活秩序与个人自由上的创口,其愈合之路漫长而渺茫。

在算法的世界里,真诚的保质期仅有48小时的瞬息。而景德镇街头的李俊永,仍要日复一日地炸着鸡排。他永远无法分辨:排队的人,是为了那口滚烫的美味,还是为了消费他的“真诚”?

拉面哥用四年时间,残酷验证了流量吞噬真诚的悲剧可能性。李俊永是否会重蹈覆辙,尚是未知。但更深层的叩问是:

当我们为李俊永的真诚而感动时,我们究竟是在守护这份纯粹,还是在加速它的消耗?

这个问题,等待着每一位转发、点赞、跨省打卡者给出答案。

参考资料

1.澎湃新闻《马上评|鸡排哥火了,地方文旅该怎么接?》,2025年9月29日

2.南方都市报《走下"顶流"的拉面哥:流量带来压力和困惑,他决定换个活法》,2023年5月8日

3.腾讯新闻《景德镇"鸡排哥"回应》,2025年10月2日

4.新华日报《景德镇"鸡排主理人"爆火后,有新身份》,2025年9月28日

5.红星新闻《国庆首日"鸡排哥"14点开卖,有人9点就来排队》,2025年10月1日

6.光明网《雨天"鸡排哥"摊位依旧排长队:有人提前3小时来》,2025年9月26日

7.人民网《人民热评:"鸡排哥"能让流量变"留量"吗》,2025年9月29日

8.中新网《探访景德镇"鸡排哥"摊位:忙中有序不忘推介当地文旅》,2025年9月29日