事件一:杨某东与陈某某因婚姻矛盾产生冲突

2024年3月8日,杨某东与妻子陈某某发生激烈争执,源于婚姻问题。陈某某坚持离婚,但杨某东强烈反对。杨某东的控制欲和情感依赖让他无法接受妻子提出分手的决定,因此,他采取了暴力手段来解决这场婚姻危机。婚姻中的矛盾、冲突逐渐积累,最终酿成了悲剧。陈某某希望通过离婚摆脱不健康的婚姻关系,而杨某东则认为离婚是对他人格的极大挑战和威胁,导致他在情感上的极度失控。

婚姻中的不平等关系常常激化双方的矛盾,而在此事件中,杨某东的暴力行为可以看作是对家庭关系破裂的极端反应。他与陈某某的婚姻关系在多次争吵后已经破裂,杨某东无法适应妻子的决定,因此开始动用暴力来试图扭转局势。这一行为背后不仅有个人情感的控制欲,也反映了社会对婚姻问题处理的普遍忽视。杨某东的行为不仅给陈某某带来巨大的痛苦,也对双方的家庭和社会产生了严重的负面影响。

事件二:杨某东的暴力行为升级

在车内,杨某东与陈某某继续激烈争执,争论离婚问题。最终,杨某东先是用砖头殴打陈某某的头部。受到重创的陈某某迅速失去行动能力,伤情严重,但她仍然没有放弃求生的希望。她在车内拼命挣扎,试图逃脱杨某东的暴力行为。然而,杨某东并没有停止他的攻击,反而采取了更加极端的行动。陈某某趁着杨某东去驾驶位的空档下车求救,但杨某东意识到她的逃脱后,立刻发动汽车,先后三次将她撞倒,试图让她失去反抗能力。

此时,陈某某已经伤势严重,但依然没有放弃求生的渴望,试图躲藏到附近的废品收购站。然而,杨某东紧追其后,表现出明显的冷血与残忍,他毫不犹豫地拿起刀具,对陈某某实施了致命的刺杀。随着多刀的刺入,陈某某当场失去生命。这一行为不仅是暴力的极致体现,也反映了杨某东对妻子生命的漠视。

事件三:杨某东的心理状态与行为动机

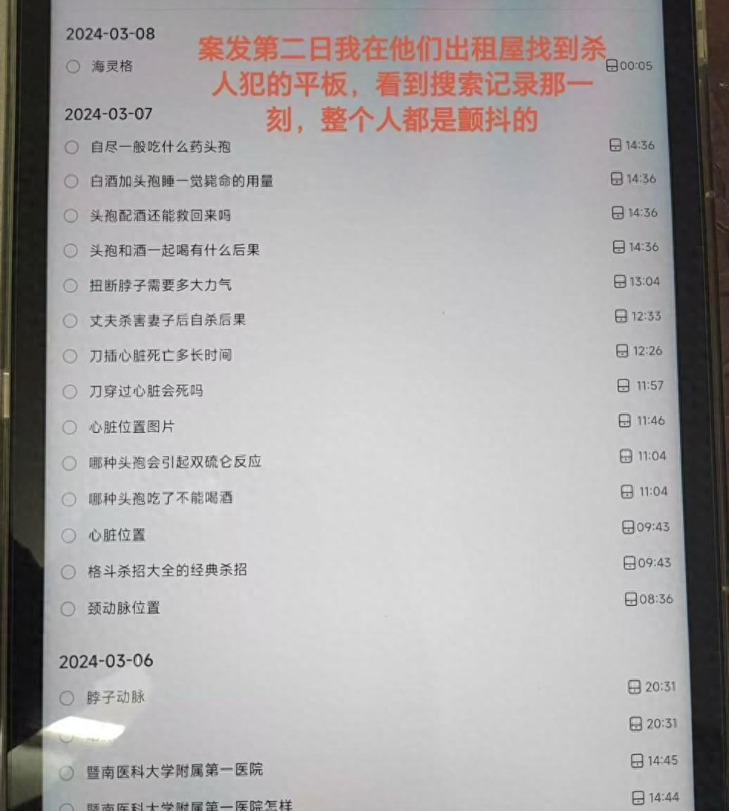

杨某东在案发前曾多次上网搜索与杀人相关的信息,并且购买了刀具。这些行为表明他早已对杀害妻子产生了预谋。尽管他声称其行为源于精神病发作,但心理专家和司法机构的鉴定结果指出,杨某东在案发时并未完全丧失控制自己行为的能力。根据司法系统的认定,杨某东虽然患有抑郁症,但仍然具备足够的判断能力,且其行为属于限定刑事责任能力范围内的罪行。在庭审中,杨某东的辩护律师提出其精神状况可能导致其行为不受控制,因此要求减轻刑罚。然而,法院根据调查和专家意见,认为杨某东的行为有明显的预谋性,不仅在案发前进行杀人搜索,还购买了刀具,显示出他在实施犯罪时的主动性和计划性。这一系列行为的背后,除了精神问题外,还存在个人选择与责任逃避的因素。

事件四:一审判决与家属的反应

2024年7月30日,东莞中院作出一审判决,认为杨某东犯故意杀人罪,判处死刑缓期二年执行,并要求赔偿陈某某家属损失。然而,陈某某的家属对此判决结果表示强烈不满。家属认为,杨某东的作案手段极其残忍,不应给予死缓的待遇,而是应当立即执行死刑。他们对判决的宽松感到失望,并向检察机关提出了抗诉请求,但最终未能成功。

陈某某的家属坚持认为,杨某东在婚姻中的暴力行为早有迹象,且案发时已展现出冷酷无情的特质,完全不应给予缓刑的机会。家属对死缓判决的反对,体现了对法律公正性和家庭悲剧的深切关注。他们的诉求不仅是对陈某某生命的尊重,也是对所有遭遇家庭暴力受害者的呼声。

事件五:社会与法律的反思

这起案件不仅仅是一起家庭悲剧,更是对社会处理婚姻冲突、家庭暴力等问题的警示。婚姻中的暴力行为往往被忽视,甚至在许多情况下,家庭暴力被视为“家务事”,缺乏足够的社会关注和法律保护。杨某东的极端反应表明,在家庭矛盾激化时,及时的干预和支持机制是多么重要。此案反映了社会对于精神健康问题的重视还远远不够,相关的心理疏导和情感支持亟待完善。

同时,法律在处理类似案件时需要更加严厉。虽然杨某东在案发时患有抑郁症,法院最终作出死刑缓期执行的判决,但这一判决是否足以体现对生命权的尊重,仍然存在争议。尤其是考虑到杨某东有明确的预谋行为,是否应立即执行死刑成为社会讨论的焦点。

争议性总结

杨某东的案件引发了社会对家庭暴力、婚姻破裂及精神健康等问题的广泛讨论。尽管他因抑郁症被认定为限定刑事责任能力人,但是否应给予死缓的判决,仍然存在很大的争议。在一些人看来,死缓判决未必足以对这类残忍罪行作出足够的惩戒,而死刑的立即执行或许能起到更强的震慑作用,防止类似悲剧再次发生。