在水资源保护与水环境治理中,浮标水质监测站已成为淡水水体(不适用海水)的 “智慧哨兵”,其自动化、全天候监测能力打破传统人工采样局限,让水环境监测从 “事后追溯” 转向 “事前预警”,为生态决策提供精准数据支撑。

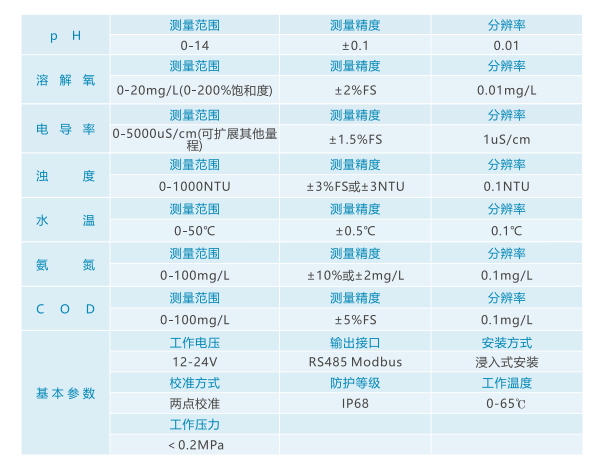

浮标水质监测站的核心竞争力源于多系统协同,各部件参数与功能紧密衔接。浮标体采用锥型设计,顶部为透光率 92% 的 PC 材质(直径 408mm 半椭圆球,高效转化太阳能),底部为铝合金材质(最大直径 410mm 半锥体,增强防撞性),整体密封且总重约 10Kg,底部过滤防护罩可拦截水草、保护核心部件。锚系单元为 2.5KG 铸铁材质,配套 10 米尼龙绳,技术人员会依水深固定,避免设备漂移。传感器阵列是感知核心,均达 IP68 防护等级,配备机械自清洁装置:荧光法溶氧传感器量程 0-20mg/L(0~200% 饱和度)、精度 ±2% F.S.;氨氮传感器(免药剂)量程 0-100mg/L、精度 ±10% 或 ±1mg/L;pH 传感器内置温度补偿,量程 0-14PH、精度 ±0.02PH;浊度传感器量程 0-1000NTU、精度为测量值 ±3% 或 ±0.3NTU(取大者),所有传感器均通过 RS-485(Modbus/RTU)输出信号。数据传输系统以 4G 为标配(双频 900/1800,波特率 9600),可换 NB-IoT 或 LoRa 模块,经单片机处理后实时传至云端。供电采用 121W 太阳能板 + 72Ah 免维护锂电池(12V),数据采集模块功耗 < 3W(输入 DC 12V 1A),默认 1 小时传 1 组数据时,阴雨天气可续航 60 天,最短 5 分钟间隔(续航会缩减)满足高频监测。

与传统监测比,该系统优势显著。监测工程师指出,设备无需人员频繁到场,可按预设间隔自动采样,最高 5 分钟 1 次,能捕捉水质瞬时变化,台州某河道、江西某湖泊的应用案例显示,其组网后可动态监控污染物趋势。部署上无需占地,传感器可拆卸,降低安装与维护成本,适配河流、湖泊、水源地等多种淡水场景。此外,用户通过 PC 端或手机 APP 设安全值域,参数超标时系统即时报警,某水库曾借此提前拦截超标废水,避免供水风险。

不过系统运行仍有挑战。极端环境下,温度低于 5℃或高于 65℃会降低传感器响应,强风浪可能松动锚系;传感器虽有自清洁功能,长期浸泡仍需定期检查磨损,防止生物附着影响数据;偏远水域通信薄弱可能断联,设备初期与运维成本也给基层单位带来压力。

研发人员介绍,技术创新正破解这些难题:复合材料升级延长部件寿命、降低成本;AI 与边缘计算结合实现数据本地化处理,未来或加入参数突变时自动缩短监测间隔的功能;“波浪能 + 太阳能” 混合供电测试中,有望提升阴雨续航,适配无电网区域。未来融合 “5G + 卫星遥感”,还将构建 “天空地一体化” 淡水监测网络。

作为淡水生态的守护者,浮标水质监测站正以技术迭代推动水资源管理向精细化转型,为碧水保卫战筑牢技术防线。