农历八月十五,这个被月光浸透的夜晚,当现代人咬开流心月饼的瞬间,很少有人意识到手中捧着的竟是一个充满谜团的"年轻"节日。与春节、端午等动辄追溯至先秦的古老节庆相比,中秋在历史长河中姗姗来迟,却带着令人费解的爆发力——它如同月相般突然圆满,又在千年间不断变换着文化光谱。

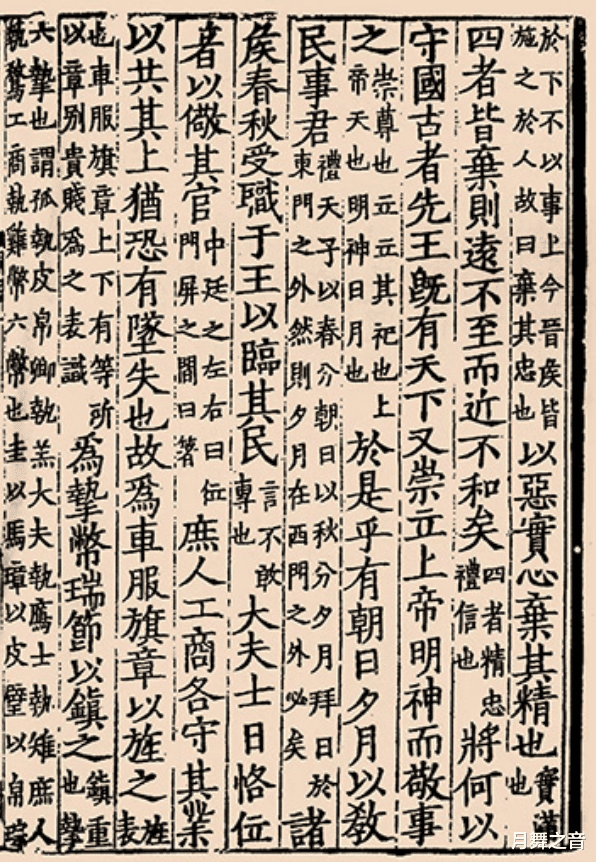

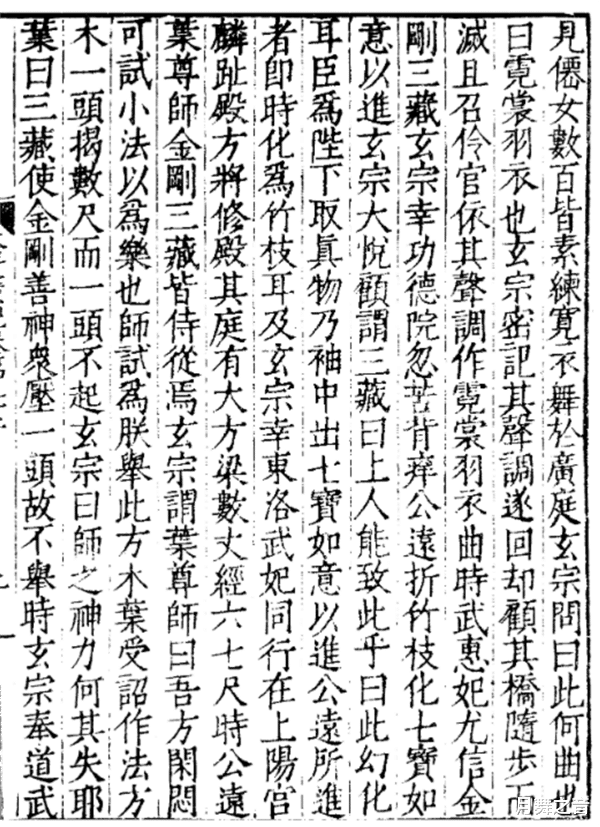

唐玄宗开元十四年那个被文学反复渲染的夜晚,或许藏着解开谜题的第一把钥匙。敦煌藏经洞出土的《叶净能诗》残卷中,详细记载了皇帝身着素袄登月的奇幻经历。这个看似荒诞的故事背后,实则暗藏唐代天文观测的重大突破:僧一行主持的全国性大地测量正于同期展开,而《大衍历》的编纂使得月行轨迹计算达到空前精确。当宫廷术士向玄宗展示绘有环形山的月面图时,神话与科学的碰撞意外催生了全民赏月的风潮。现藏大英博物馆的唐代铜镜中,至少七件饰有"月宫攀桂"主题纹样,其中开元二十年制的菱花镜边缘錾刻着清晰的阴历日期——八月十五。

北宋《武林旧事》记载的数十万盏羊皮水灯,或许残留着更古老的仪式记忆。1987年陕西扶风法门寺地宫出土的鎏金仰月形银器,经同位素检测确定制作于晚唐,其底部阴刻的傩面纹与《乐府杂录》记载的"太阴傩舞"面具惊人相似。人类学家发现,至今闽南地区中秋"烧塔仔"习俗中,村民围着陶塔诵念的咒语仍保留着唐代祛疫傩戏的韵脚结构。这种从驱邪仪式到欢庆节日的转变,恰与敦煌P.3911号文书所述"八月望日,傩毕宴饮"的记载形成时空呼应。

宋代城市革命为中秋注入全新活力。《东京梦华录》描述的酒楼赏月盛况,在考古发现中得到印证:2010年开封州桥遗址出土的北宋晚期瓷器碎片中,带有"中秋""玩月"字样的酒具占比达同期生活器具的17%。更值得注意的是,南宋《梦粱录》记载的"月饼"实物,在2012年杭州南宋临安城遗址发掘中重现——数枚直径约5厘米的芝麻馅烤饼与写有"八月中秋"的货签同出,碳十四测年显示为淳熙年间(1174-1189)。这种由市肆推动的节令食品标准化,标志着中秋节完成了从文人雅集到全民狂欢的关键转型。

鲜为人知的是,中秋定日与古代天文观测存在微妙联系。根据《新唐书·历志》推算,唐代8世纪中叶的秋分点平均在农历八月十七,这使得八月十五的月亮恰好处于"望"日前夕,最接近正圆状态。北宋沈括在《梦溪笔谈》中特别指出:"八月望夜,月差圆于诸月。"这种天文巧合,或许解释了为何赏月习俗能突破"夕月祭"的礼制约束,在唐宋时期迅速风靡。1972年新疆阿斯塔那唐墓出土的绢画《树下仕女图》,其背景中刻意突出的浑圆明月,证实了当时人对月相圆满的特殊审美。

当现代天文学证实月球正在以每年3.8厘米的速度远离地球,这个承载着千年文化记忆的节日反而在数字时代焕发新生。从NASA公布的月球地质图到嫦娥五号带回的月壤样本,科学探索不断拆解着古老的月宫想象,却又在元宇宙赏月、全息投影月饼等科技仪式中重构着当代人的情感联结。中秋的神秘性或许正源于此——它既是农耕文明对宇宙规律的朴素认知,又是人类永恒的精神投射,在传统与创新的碰撞中持续书写着新的文化基因。