2025年第42届全国中学生物理竞赛上海赛区复赛结果揭晓,26个省队名额被华东师范大学第二附属中学、上海中学、复旦附中三所豪门高中包揽,其中华二附以15个名额、57.7%的占比强势霸榜,再次印证了上海物理竞赛“头部垄断”的竞争格局。

从省队席位到国际赛场,从奥赛奖牌到高考榜单,这场顶尖对决的背后,藏着上海基础教育的实力分层与拔尖人才培养的深层逻辑。下面,我们就一起来,共同揭开这里的神秘密码,请你看仔细了。

近五年上海物理奥赛的竞争格局呈现“稳中有变”的特征,头部优势持续固化。2020至2023年,上海物理省队规模稳定在20至21人,2024年增至25人,2025年进一步扩容至26人,名额增幅近30%,但资源集中趋势愈发明显。

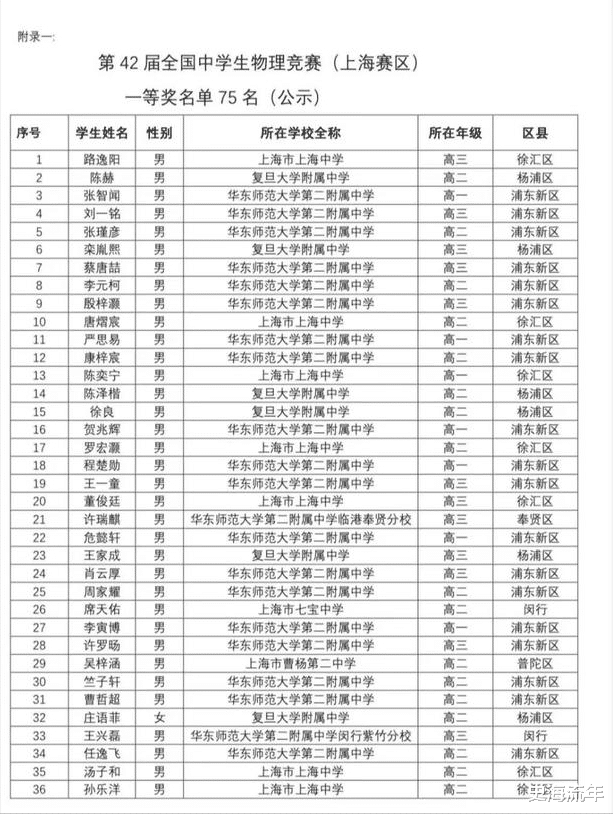

2023年第40届竞赛中,华二附以12人占比57%领跑,上海中学7人紧随其后;2024年第41届,华二附席位飙升至17人,占比达68%,上海中学降至6人;2025年,华二附虽略有回落至15人,但仍以绝对优势领跑,上海中学6人、复旦附中5人分列二三位,其他学校始终未能突破豪门壁垒。一等奖分布同样呈现梯度差异,2024年82个一等奖中,华二附独占37个,上海中学、复旦附中各17个、15个,三者合计占比超84%,仅少数市重点能分得零星名额。

在上海奥赛豪门中,华二附的综合实力堪称“全国标杆”,尤其在物理领域形成碾压级优势。2018至2024年间,该校共有109人进入物理竞赛省队,67人斩获全国决赛金牌,均位列全国第一,27人入选国家集训队。

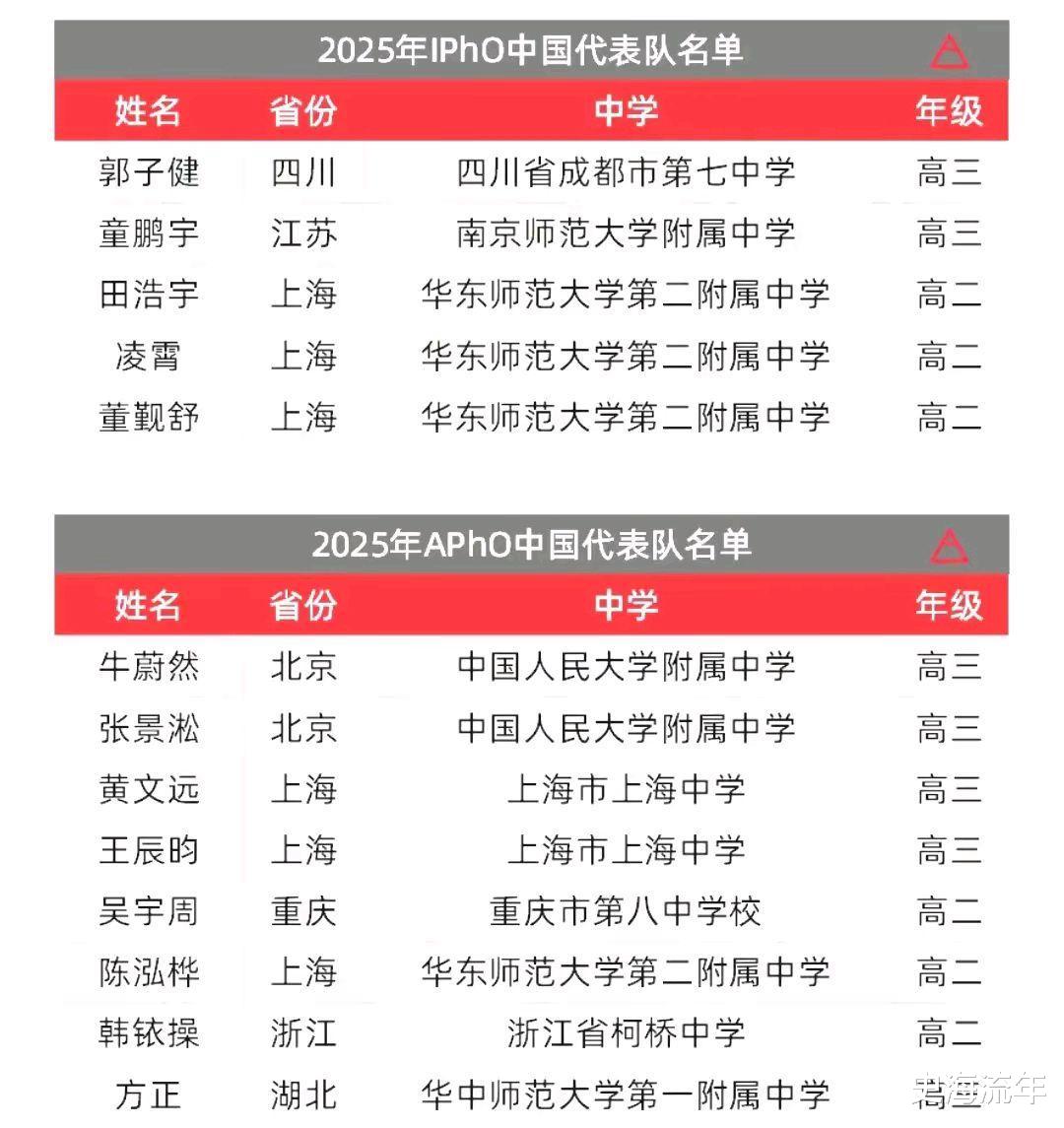

2025年更是迎来巅峰时刻:国际物理奥林匹克竞赛(IPhO)5人国家队中占据3席,亚洲物理奥林匹克竞赛(APhO)8人国家队中拿下1席,累计斩获17枚国际物理奥赛金牌,成为国内唯一实现单届3人入选IPhO国家队的高中。

这种实力并非偶然,从2024年钱坤笑获亚赛金牌、潘思言摘得国际奥赛金牌,到2025年陈泓桦亚赛理论满分夺冠,人才培养呈现“流水线式”产出态势。在其他奥赛领域,华二附同样多点开花,信息学、数学等学科均稳定输出省队成员与奖牌得主,形成“一科独强、多科并进”的竞赛生态。

奥赛优势与高考成绩在华二附形成了“双向赋能”的良性循环。2025年上海高考中,华二附学子夏某翔以632分并列状元,而他早已凭借物理竞赛决赛金牌通过强基计划锁定清北入场券,其136分的语文成绩更打破了“竞赛生偏科”的刻板印象。

该校已连续三年包揽上海高考状元,2025年600分以上考生达200人左右,占全市1/6份额,623分以上高分段12人,与上海中学共同构成全市顶尖成绩梯队。这种关联背后,是竞赛与文化课的协同增效:奥赛培养的逻辑思维与问题解决能力反哺高考学习,而扎实的文化课基础又为竞赛深度探究提供支撑,正如顶尖竞赛生往往具备极强的时间管理能力与学习效率,这正是两者双赢的核心密码。

从教育本质来看,奥赛是拔尖人才培养的“优质孵化器”,其价值远超升学工具属性。华二附的实践印证了竞赛对核心能力的塑造作用:长期的竞赛训练不仅提升学科深度,更培养了极致严谨的思维习惯、抗压能力与创新意识。

这些能力让学生在后续发展中持续受益——大学阶段更容易参与科研项目,在ACM—ICPC等赛事中脱颖而出;职场中,算法思维与问题解决能力成为进入科技大厂的“敲门砖”,跨学科优势在人工智能、金融工程等领域尤为凸显。

政策层面,强基计划将奥赛决赛二等奖以上作为破格入围标准,更凸显了竞赛在拔尖人才选拔中的核心地位,引导中学教育回归“兴趣驱动、能力导向”的培养本源。

上海物理奥赛的豪门格局,本质是优质教育资源、科学培养体系与顶尖生源相互作用的结果。华二附的霸榜之路,既展现了单所学校的育人智慧,也揭示了拔尖人才培养的底层逻辑——以竞赛为载体,以能力为核心,最终实现学业成绩与综合素养的全面提升。

随着奥赛回归“选拔人才”的本源,这样的培养模式必将为国家输送更多兼具学科深度与思维广度的创新型人才。