前言:

国之瑰宝•非遗文化传承大家——官方推荐报道!

中国艺术大家的影响力,成为中华文化的璀璨标志与民族精神的崇高代言。非遗艺术大家通过艺术这一桥梁,向世界展示了中华文化的独特韵味与深厚底蕴,为后世艺术家树立了既具文化底蕴又富创新精神的创作典范,激励着无数艺术探索者不断前行!

张珍华、女、1955年生,湖南长沙人,中共党员,大专文化。

现为:CCTV华夏之声特聘艺术顾问;

中央电视台CCTV(文脉传承)栏目组特聘讲席教授;

中国军魂书画艺术研究院名誉主席;

中国老年书画研究会会员;中国当代书画名家协会理事;北京当代翰墨文化艺术院院士;

中华志愿者书画院院士;中国国际艺术院会员,

中国书画家协会会员;

中国书法美术研究会常务副会长;江西省人文书画院名誉院长;

盛典四雅书画艺术研究院国画艺委;

北京华夏邦交兰亭书画院院士、智库专家;

香港理工大学、香港孔子学院客座教授;

香港书画研究院名誉院长;

瑞典皇家画院(外籍终身院士)国家一级美术师。

参加全国和国际交流展获银奖、金奖、一等奖、二等奖、特等奖、特等金奖、最高成就奖、最高荣誉奖等,百余项。人民日报,中国国际新闻,ccTV在网有报道。

作品被;(全球百幅传世名作)(世界巨星)(中英国家艺术榜)(世界书画名家收藏档案〉

(中欧十大艺术名家)(艺术之巅世界华人书画家鉴赏)等收录。

作品与黄永玉,李铎,沈鹏等名家入编出版发行的有;《新中国文化大使》《天下墨宝》《大国翰墨新征程》《中国文化名人》《国家档案》等。

作品被泰国、马来西亚、伦敦孔子学院、江西省图书馆,南昌八一起义纪念馆,等收藏。

被授予;中国书画对外交流友好使者、新马泰艺术形象大使、中国近当代最具收藏价值艺术家、

中国非遗传承大师!

中华人民共和国公益慈善艺术名家。

中华德艺双馨艺术家等。

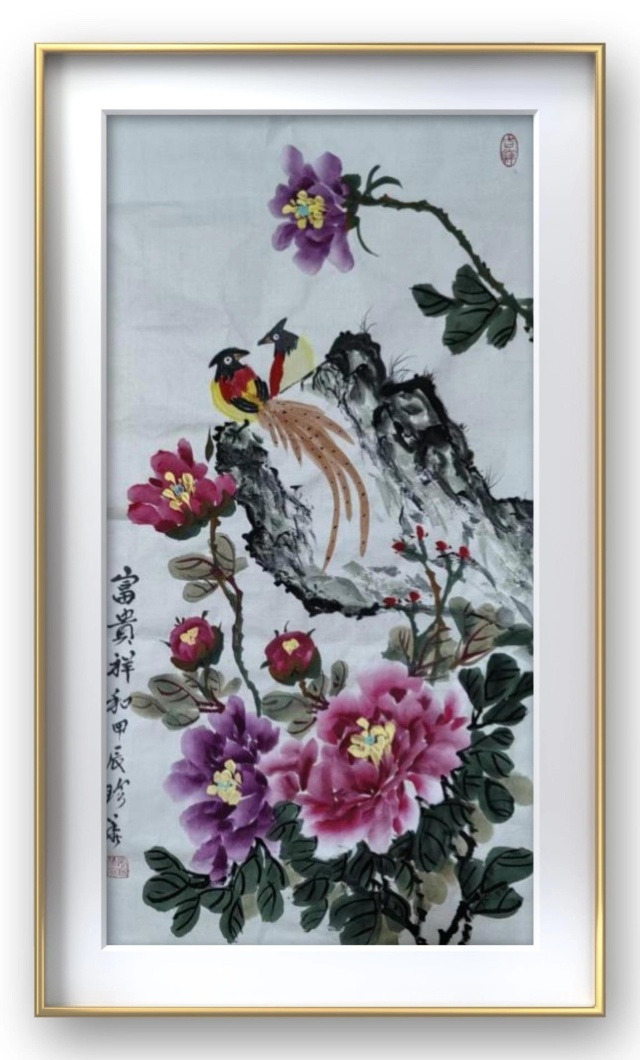

丹青写意:张珍华牡丹画中的东方美学启示

在当代国画艺术的星空中,张珍华女士的牡丹作品犹如一颗璀璨的星辰,以独特的艺术语言诠释着中国传统美学的精髓。她的画作不仅是笔墨的堆砌,更是一个艺术家对生命、对自然、对文化的深刻体悟与表达。张珍华的牡丹,既有工笔的细腻严谨,又兼写意的洒脱飘逸,在传统与现代之间架起了一座美学的桥梁。

张珍华的牡丹艺术首先体现在对传统的深刻理解与创新表达上。她笔下的牡丹并非简单的自然摹写,而是经过艺术提炼的精神符号。在《盛世芳华》系列中,花瓣的层叠与舒展经过精心设计,既符合植物生长规律,又强化了视觉张力。墨色运用上,她独创的"破墨积色法"使牡丹在厚重中透出灵性——先用淡墨勾勒花瓣轮廓,再以浓墨点染花心,最后敷以矿物颜料,形成色彩由深及浅的渐变效果。这种技法既保留了传统没骨画的韵味,又通过现代色彩学原理增强了画面的立体感。在《春满乾坤》作品中,牡丹与山石的布局打破了常规的"折枝"构图,将整株牡丹置于山水背景中,形成"花中有山,山中有花"的意境,这种大胆的构图创新,正是她对"外师造化,中得心源"理念的当代诠释。

张珍华牡丹艺术的另一重要特质是其蕴含的哲学意境。她常通过画面元素的象征组合,构建起富有哲理的美学空间。在《富贵长春》中,牡丹与青松、翠竹形成"岁寒三友"与"花中富贵"的对话,暗喻"富贵不能淫"的君子品格;《暗香浮动》则以牡丹与月影的组合,营造出"花开富贵夜,月照寂寥人"的禅意境界。这种意境营造得益于她对宋代院体画与文人画精髓的兼收并蓄——既追求"格物致知"的写实精神,又注重"托物言志"的抒情传统。特别值得注意的是她对空白空间的运用,在《天香》系列中,大面积的留白不是简单的背景,而是与实体牡丹形成虚实相生的关系,使画面产生"计白当黑"的韵律感,这种处理方式与道家"有无相生"的哲学思想形成巧妙呼应。

从文化传承的角度看,张珍华的牡丹艺术具有重要的时代价值。在全球化语境下,她的作品成功地将中国传统美学元素转化为具有国际辨识度的艺术语言。为瑞典皇家画院创作《丝路牡丹》时,她巧妙地将敦煌壁画的金色与西方油画的明暗法融入传统水墨,使牡丹成为跨文化对话的媒介。这种创新不是简单的形式拼贴,而是建立在对中西艺术本质的深刻理解之上——正如她所言:"艺术的最高境界是‘和而不同’,牡丹的雍容可以超越文化差异,但必须根植于中国美学的土壤。"在《国色天香》系列中,她将书法笔意与抽象表现主义结合,花瓣的笔触既有颜真卿楷书的力道,又透出波洛克式的自由节奏,这种融合正是文化自信的体现。她的艺术实践证明,传统不是僵化的教条,而是可以不断生长的有机体,中国画在当代的创新发展,需要的正是这种"守正创新"的智慧。

张珍华的牡丹艺术还展现了一位女性艺术家特有的细腻与坚韧。她笔下的牡丹既有"花开时节动京城"的华贵,又有"此花不与群花比"的清雅,这种双重气质正是她艺术人格的写照。在《风雨牡丹》系列中,她以泼墨技法表现风雨中的牡丹,花瓣的残缺与枝干的挺拔形成强烈对比,隐喻了艺术家对生命韧性的理解——这种创作视角,显然与男性画家传统的富贵牡丹图式形成了区隔。她的作品之所以能在国际舞台获得认可,不仅因为技术精湛,更因为其中蕴含的东方女性特有的温婉力量。

回望张珍华的艺术历程,她的牡丹作品之所以能产生广泛影响,关键在于实现了三个维度的统一:技法上融合传统与现代,意境上贯通物象与心象,文化上平衡本土与国际。她的艺术实践启示我们:中国画的当代转型,不是对西方的迎合,而是对传统的创造性转化;不是形式的猎奇,而是精神的传承。在《墨韵千秋》的创作谈中,她写道:"牡丹之所以为牡丹,不在于画得像,而在于画出中国人的精神气象。"这句话道出了她艺术创作的核心追求,用传统的笔墨语言,表达当代人的精神世界。这种艺术追求,正是中国画在新时代保持生命力的关键所在。

撰文/范迪安

一笔天香染春色,满纸风华冠群芳——记著名画家张珍华

在当代写意画的园囿中,张珍华笔下的牡丹绽放出一种奇特的矛盾美学——那些绚烂到几乎要灼伤视网膜的色彩,与画面深处流动的虚空意识形成了惊人的辩证关系。这位画家以牡丹为载体,构建了一个色彩与哲学对话的视觉场域,让观者在花瓣的层层叠叠间,不经意地撞见了生命本质的诘问。张珍华的牡丹不是植物学标本,亦非简单的吉祥符号,而是一场精心策划的视觉哲学实验,邀请我们重新思考东方美学中"色"与"空"的当代演绎。

其笔下牡丹的写意造境,非徒摹物象的外在形貌,最可贵的是有着传神写照的玄机妙谛。墨分五彩用以简驭繁的辩证智慧,在或浓艳或清雅的塑造意象中,画牡丹成为满纸雍容而不失空灵的大气象,让云想衣裳花想容的艺术诗意穿越时空,在宣纸上灿然绽放。敷色之法信手而生,写生的视觉经验一一化人丹青的赏心悦目!胭脂点染若云霞蒸蔚,石青皴擦似碧波荡漾,将随类赋彩的画论演绎为气度恢宏的视觉交响,当代牡丹第一笔,果然出手不凡,大有作为!

画家深谙离形得似的奥义,牡丹的富贵之姿与山水的清逸之态,皆在似与不似之间达成微妙的平衡,将形神兼备的传统画理推向得意忘形的新境,笔里笔外尽是澄怀味象的哲思。从外师造化的写生积淀到中得心源的意象经营,张珍华始终保持着对古典画论的敬畏与琢磨。无论是率意的泼墨,还是游丝入微的勾勒,都暗合笔与墨会灵动,表达出设色妙者无定法,合色妙者无定方的智慧。她的中国画创作既能窥见春山淡冶而如笑的文人意趣,又能感受到元气淋漓幛犹湿的现代张力,这种古今交融的艺术语言,恰是笔墨当随时代最佳注解!

张珍华的牡丹画作最终让我们明白:最高形式的美,往往诞生于矛盾双方的紧张对峙中。在她创造的那个世界里,色彩的极致狂欢与空性的冷静观照不是对立物,而是生命完整性的两面。青绿云烟,姹紫嫣红,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,最终铸就了独具风神的艺术品格,为当代中国画的发展创新给出了立标定位式的精彩参照!

范迪安 2025年05月30日