“扫不了码连菜市场都进不去”“手机挂号抢不过年轻人,现场窗口又少了”“收到陌生链接不敢点,怕一不小心就被骗”—— 在智能手机普及率超 80% 的今天,这些无奈仍在无数老年家庭上演。截至 2024 年末,我国 60 岁及以上人口已达 3.1 亿,占总人口的 22%,但仍有 46.8% 的老年人属于非网民群体。当数字化成为社会运行的基础语言,老年人与科技的融合,早已不是 “学不学得会” 的个人选择,而是关乎千万家庭幸福感的社会命题。

一、数字鸿沟:银发群体的三重困境科技带来的便利与老年群体之间的 “屏障”,本质上是多层困境交织的结果。在技术接入层面,经济条件限制、偏远地区网络覆盖不足,让部分老年人成为 “数字难民”;农村地区一位独居老人曾坦言:“手机是孩子淘汰的旧款,信号时好时坏,缴费都得跑十里地去镇里”。

操作认知的门槛更让许多老人望而却步。复杂的界面设计、层出不穷的更新迭代、多步骤的操作流程,与老年人退化的视力、记忆力形成尖锐矛盾。有调研显示,仅 “注册账号并完成实名认证” 这一步,就有超过三成老年人需要反复尝试才能成功。而心理层面的信任缺失则成为最深的鸿沟,网络诈骗的频发让老年人对电子支付、信息填报等功能充满警惕,“宁愿揣着现金出门,也不敢绑银行卡” 成为普遍心态。

更值得警惕的是,数字鸿沟已从技术层面延伸至社会融入维度。不会用打车软件的老人在雨天只能伫立街头,不懂线上预约的患者只能在医院走廊久坐,这些经历不仅消解着老年人的生活便利,更可能削弱其社会公平感知,甚至产生 “被时代抛弃” 的疏离感。

二、适老革新:科技的 “温柔转身”当技术开始俯身倾听需求,数字鸿沟正逐渐被温情填补。这场变革首先始于产品端的适老化改造 —— 不再是简单的 “大字体模式”,而是从底层逻辑重构科技与老人的相处方式。

在硬件领域,强制标准的落地让智能设备更懂老人。工信部要求手机必须配备 “老年模式”,具备语音交互、紧急呼叫等基础功能;市场上的适老手机已实现 “一键拨打子女电话”“长按求救” 等简化操作,部分机型还搭载了跌倒自动报警功能。更前沿的技术正成为隐形守护者:毫米波雷达可在无接触状态下监测跌倒风险,智能睡眠枕头能实时采集心率、血氧数据并同步给家人,外骨骼机器人已在试点帮助行动不便的老人重获行走能力。

软件与服务的 “双轨制” 则为老人留足退路。微信、美团等常用 APP 上线 “长辈版”,剥离冗余功能,只保留核心服务;医疗系统推出 “子女代预约 + 现场取号” 模式,既利用了数字效率,又避免了老人独自操作的难题。中国移动的 10086 尊长热线让 65 岁以上老人一键接入人工客服,累计服务已超 4.65 亿次,这些保留的人工通道,正是科技应有的温度。

安全防护体系的构建更驱散了老人的使用焦虑。平台通过算法自动屏蔽高风险诈骗信息,民政部联合企业建立老年反诈专线,社区则定期开展 “模拟诈骗演练”。当技术既能提供便利又能守护安全,老人才敢真正迈出尝试的脚步。

三、全民协同:让数字红利惠及每一位老人技术的适老化改造只是基础,真正的融合需要政府、社会、家庭形成合力,构建全方位的支持网络。

政策的持续发力为这场变革筑牢根基。从《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确数字适老要求,到工信部 “数字适老中国行” 活动深入乡镇,顶层设计正逐步落地为具体服务。地方创新更让政策充满烟火气:上海的 “随申无碍” 行动整合社会力量参与适老服务,浙江绘制 “浙里适老” 幸福图景,辽宁的 “银龄数字课堂” 已走进千余个社区。对农村及低收入老人的设备补贴、流量减免政策,则让科技普惠不至于落下偏远地区的群体。

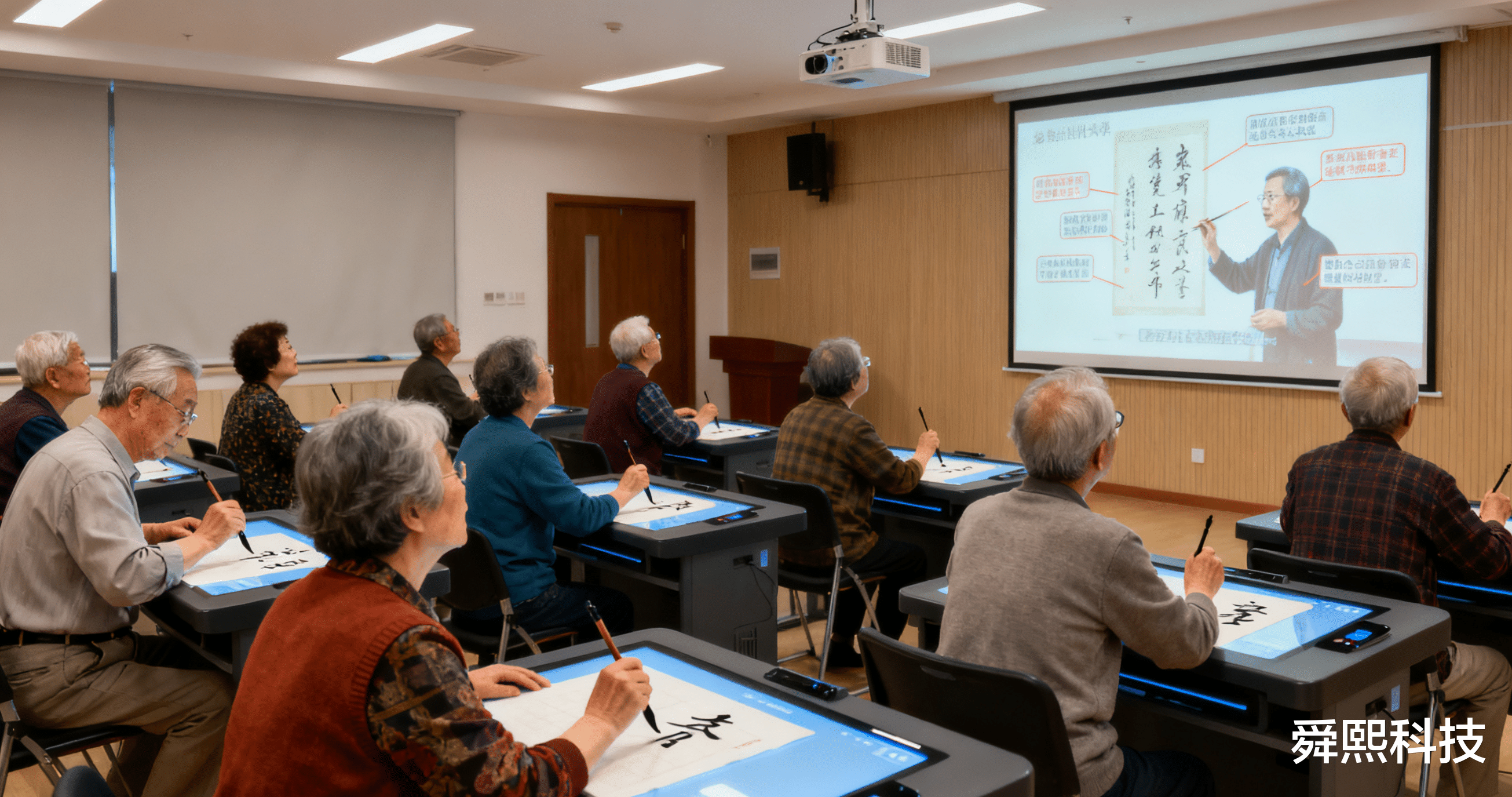

社区与家庭的 “双向赋能” 是跨越鸿沟的关键。全国超 20 万场 “银龄数字课堂” 陆续开课,志愿者手把手教老人扫码乘车、线上挂号,通过情景化教学让技术学习变得直观易懂。更珍贵的是代际间的 “数字反哺”—— 子女在教父母用短视频、玩 AI 绘画的过程中,既传递了技能,更拉近了情感距离。北京一位老人在孙子的帮助下学会剪辑家庭视频,感慨道:“原来手机不仅能打电话,还能留住一家人的回忆”。

企业的社会责任担当让适老服务更具可持续性。中国联通在 31 个省区市设立 7959 家智慧助老体验中心,中国电信的 “守护一键通” 已处理超 5000 次紧急呼叫,互联网企业则将适老化改造纳入社会责任评估。当技术供给方真正以老人需求为核心,“银发经济” 便有了温暖的内核。

四、从 “适应” 到 “享受”:数字时代的养老新图景如今,越来越多的老人正在科技的陪伴下,解锁晚年生活的新可能。在社区活动室,退休教师用平板在线学习书法课程,智能画板帮他修正笔法;千里之外,独居老人通过视频客服完成社保认证,再也不用奔波跑腿;养老院里,AI 记忆相册复原了褪色的老照片,让阿尔茨海默病患者重拾珍贵回忆。这些场景印证着一个事实:科技与老人的融合,最终指向的是尊严与品质。

当然,这场变革仍需破解诸多难题:部分适老产品 “叫好不叫座” 的性价比困境、农村地区网络基建的薄弱环节、失智老人的特殊适配需求,都等待着更精准的解决方案。但不可否认的是,当科技卸下 “高冷” 的外衣,当社会搭建起包容的阶梯,数字时代的养老已从 “被动适应” 转向 “主动享受”。

“不是老人跟不上时代,是时代应该等一等老人。” 这句话道出了无数人的心声。老年人与科技的融合,从来不是要求老人追赶技术的脚步,而是让技术俯身贴合老人的需求。当智能门锁记得他们的指纹,当语音助手听懂他们的方言,当社区课堂教会他们用技术连接世界,科技便不再是冰冷的工具,而是温暖的陪伴。

未来已来,愿每一位老人都能在数字时代里,不被速度抛弃,不被孤独围困,在科技的守护下,安享属于自己的 “银发好时光”。