翻开尘封的相册,一张拍摄于1945年9月2日东京湾的黑白照片,总是能瞬间将我们拉回那个决定性的时刻——日本签署无条件投降文书,第二次世界大战正式结束。

照片上,美国战列舰“密苏里”号宽阔的甲板成为舞台,同盟国代表肃立,而日本代表则显得局促不安。这张照片,是胜利的象征,也是和平的开端。

日本帝国的代表们在密苏里号战舰上,准备签署投降书。

照片的核心焦点,是那张铺着绿色绒布的普通餐桌,以及桌上摊开的文件——《日本投降文书》。这份由美国主导起草、经杜鲁门总统批准的文件,开篇即点明:“我们,奉日本天皇、日本政府及日本帝国大本营之命令”,代表日本接受《波茨坦公告》条款,向同盟国无条件投降。

开宗明义强调“天皇命令”,是美国有意为之,旨在利用日本天皇的权威,确保投降命令能被日本军民接受,同时暗示保留天皇象征性地位的意图。

文书第二段直截了当:“我们兹宣布日本帝国大本营及在日本控制下一切地域之日本国军队,向同盟国无条件投降。”然而,通往这“无条件”投降的道路,却充满了波折与挣扎。

1945年8月14日,哈里·杜鲁门在华盛顿白宫宣布日本投降。

在广岛和长崎的原子弹落下之前,日本统治阶层内部并非铁板一块。1945年6、7月间,日本曾秘密尝试通过尚未对日宣战的苏联进行斡旋,寻求“有条件的和平”。

美国通过破译的日本密电(著名的“魔术”情报)早已洞悉其意图:东京内部虽有主和派,但提出的投降条件(如本土不被占领、保留部分侵略果实)是同盟国,尤其是深受其害的中国和美国,绝不可能接受的。

一位俄罗斯指挥官签署投降文件的场景。

日本军方高层尤其顽固。在长达十四年的侵华战争和近四年的太平洋战争(自珍珠港事件始)后,许多将领仍幻想通过“本土决战”造成盟军巨大伤亡,迫使对方接受“谈判和平”,甚至寄望于苏联调停。这种妄想,是建立在对中国及亚洲人民所受苦难和对盟军决心的严重误判之上的。

美军士兵正在销毁日本的战争装备。

美军B-29轰炸机编队飞越密苏里号战舰,参与投降仪式。

1945年7月26日,《波茨坦公告》发布,重申要求日本无条件投降,同时承诺允许日本人民建立政府。 日本政府公开拒绝。8月6日,广岛原子弹爆炸。

8月8日,苏联对日宣战,百万红军横扫盘踞中国东北的关东军。8月9日,长崎再遭原子弹袭击。这三记重拳彻底粉碎了日本军方的幻想。

海军舰载机编队飞越东京湾的美英舰队,参加投降仪式。

8月9日至10日的御前会议上,关于投降的投票陷入僵局(3:3)。在这历史关头,昭和天皇裕仁打破了惯例,亲自做出“圣断”,决定接受《波茨坦公告》,唯一的条件是“不包含有损天皇陛下为至高统治者之皇权的要求”。

8月10日,日本通过中立国向同盟国传达此意。同盟国最终答复:天皇及日本政府统治国家的权力,须置于盟军最高司令之下。

波特·克莱顿中校接受一把仪式剑,作为投降的象征(拍摄于富津崎半岛)。

1945年8月15日,日本天皇通过广播向全国宣读《终战诏书》,宣布投降。 在广播中,他提到“敌新使用残虐爆弹”(指原子弹)和苏联参战是投降理由。值得注意的是,在对军方的训示中,他仅强调了苏联参战对“国体”(即天皇制)的威胁,回避了原子弹。

8月19日,日本官员赴马尼拉面见麦克阿瑟;8月28日,美军先遣部队抵达厚木;8月30日,麦克阿瑟飞抵东京,立即颁布了约束美军行为、尊重日本平民的命令。

麦克阿瑟正在签署日本投降书。

尼米兹海军上将正在签署日本投降书。

历史照片:多角度回顾日本投降的瞬间#1 日本代表在投降仪式后,跟随陪同官员走过兰斯敦号驱逐舰的甲板。

#2 麦克阿瑟乘坐C-47飞机抵达,开始接管日本的事务。

#3 波茨坦会议的一次场景,照片中的人物包括克莱门特·艾德礼、厄尼斯特·贝文、维亚切斯拉夫·莫洛托夫、约瑟夫·斯大林、威廉·D·利希、詹姆斯·F·伯恩斯和哈里·S·杜鲁门。

#4 盟军人员在巴黎庆祝日本投降。

#5 日本新几内亚第18军指挥官足立发藏将自己的佩剑交给了霍勒斯·罗伯逊。

#6 日本第4坦克团团长海田辰一和他的参谋长森重听取在帝汶海域HMAS莫斯比号上的投降条件。

#7 神田正胤在新几内亚布干维尔岛签署了日本军队的投降文件。

#8 一名日本海军军官在1945年9月2日于“内尔逊号”战舰上签署槟城的投降文件。

#9 一名日本军官在法国印度支那西贡举行的仪式上将佩剑交给一名英国中尉。

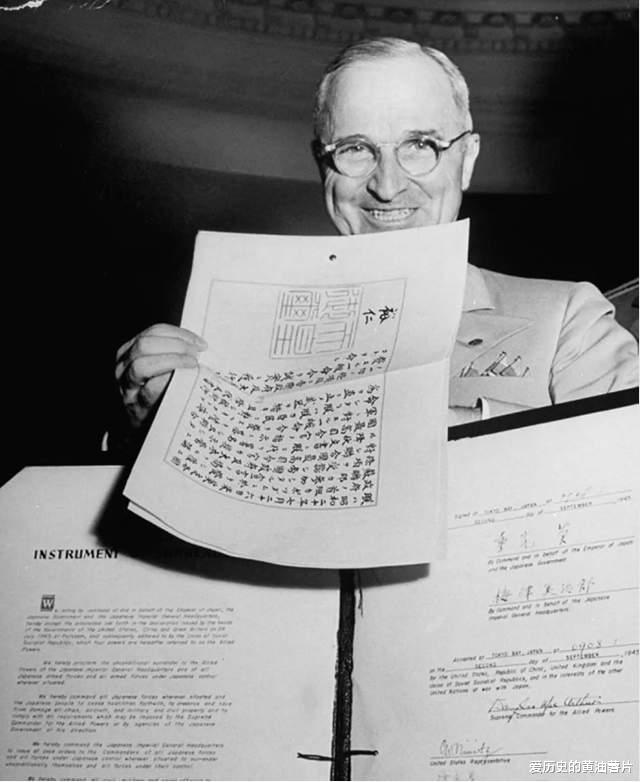

#10 杜鲁门总统手持日本投降文件合影。