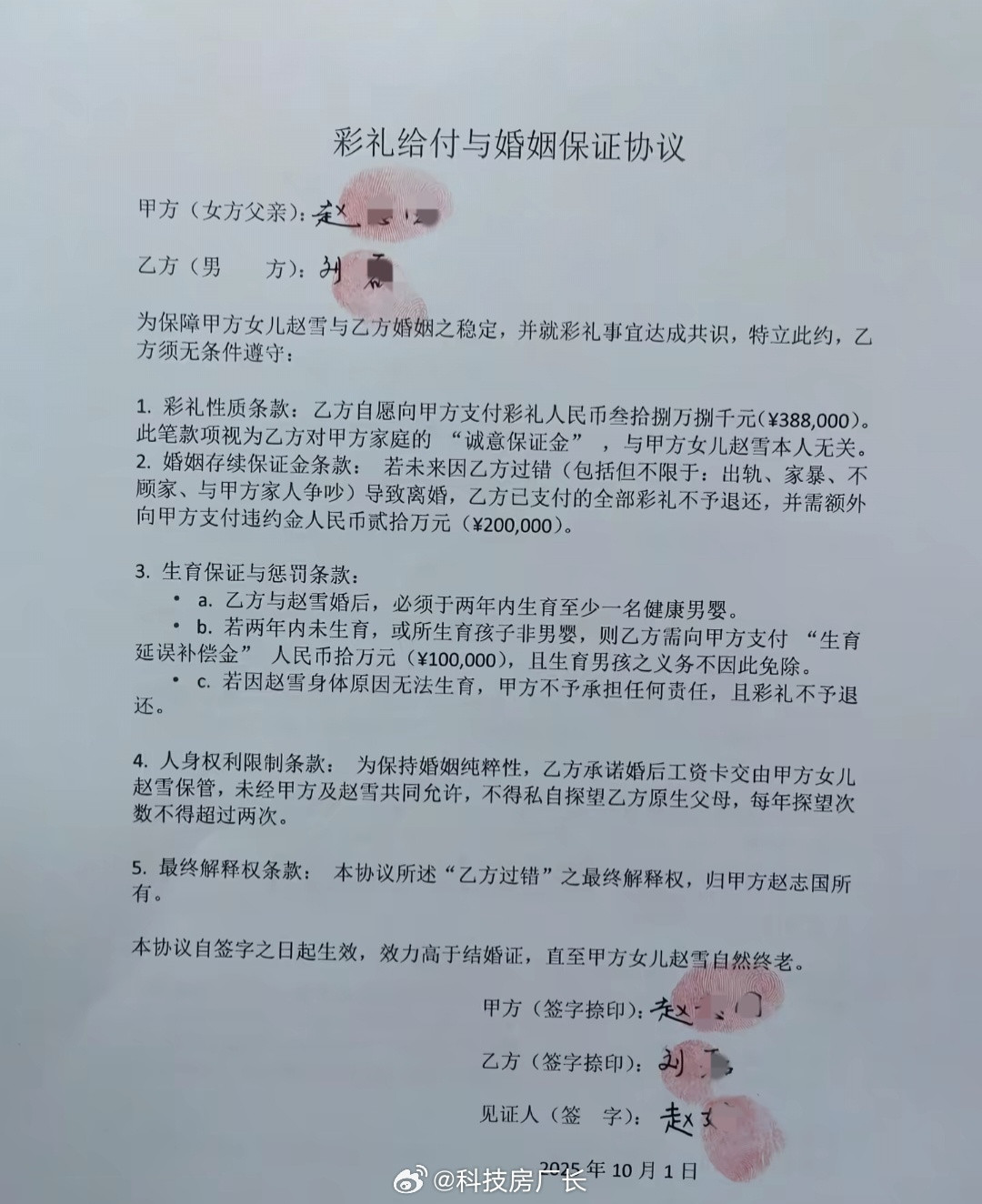

1890年11月22日(农历十月十一)翁同龢在日记中写道,天津来了个盛字营统领叫卫汝贵的,送来十六石半大米,不认识此人素无交往,没有收(平生未识也,函却之)。

四年后,中日甲午战争爆发。

奉李鸿章电令,已届花甲之年的卫汝贵,亲率四营盛军,到达平壤设防。

当时在北洋系红得发紫的盛宣怀,有个不知天高地厚的弟弟盛星怀,天天想着上战场杀敌立功,“穿黄马褂,做大官”,他借哥哥名头,在卫汝贵军中谋得一个职位,然后不顾家里人劝阻,偷偷溜上前往朝鲜的运兵船。

既成事实,盛宣怀只好一再致信卫汝贵,请他多加照应

卫汝贵如获至宝,因为可以由此搭上盛宣怀,照顾得自然十分妥贴,他在一封给盛宣怀的信中提到,将这位“三大人”安排在营务处,并拨给护勇五十名。

但三大人立功的心情十分急切,竟然自己招募了一小队兵马要上前线,卫汝贵哪里担得起这么大的责任,极力劝阻。

估计把三大人劝烦了,盛星怀经常给哥哥写信,打卫汝贵的小报告,大都是歪曲事实,无中生有。

甲午之战很快就有了结果,陆战败得尤其彻底、干脆、令人意外。

帝党言官们像打了鸡血,感觉那唾沫星子都能把日本的军舰给淹了。

首当其冲的自然是李鸿章,有人评中日甲午战是以北洋一隅而敌日本一国,等着看李鸿章笑话的人,实在是太多了。

李鸿章所有实职被一撸到底,只剩一个大学士虚衔,在贤良寺胆战心惊地蹲了好几年,感觉脖子后老有一把刀悬着,凉嗖嗖的。

卫汝贵就惨了。

进入平壤的四支队伍中,卫汝贵的盛军是李鸿章的嫡系,人数也多,有七千多人,是清流言官们重点关注的对象。

在战前,就有卫汝贵盛军军纪不严的传闻,李鸿章曾去电严辞斥责卫汝贵。

而李鸿章消息的来源就是盛宣怀,至于其中多少是来自三大人的小报告,就不得而知了。

这就是卫汝贵自以为巴结上了的官场靠山,可见他对官场上的门道几乎是一窍不通,有人对其“性朴诚、憨直”的评价,可说是恰如其分。

根据卫汝贵后来的自辩,当时入朝的四支队伍中,还有一支丰升阿的奉天练字盛军,也被称为“盛军”。

而这位丰都统,据叶志超给李鸿章的报告中说,“为人长厚,所部各营,骚扰百姓异常”。

上海的《申报》有一涉及卫汝贵盛军的报道,据报纸派驻营口访事人(记者)来函说,盛字营五千人抵营口登陆,“秋毫无犯,洵不愧为节制之师”。

但盛军军纪败坏经过反复口传,已引起言官的注意,这些大嘴巴可算找到打击李鸿章的突破口,除了军纪问题,又加入了许多骇人听闻的恶行,比如克扣军饷将八万两寄回家、花三万两向李鸿章儿子行贿买官、平壤战中率军先逃、恣意冶游寻欢等等。

就连撤退时死于流弹的三大人盛星怀,也被说成是因为弹压军纪败坏的盛军兵勇而被杀死的。

据后来奉命做调查的宋庆的报告,除了在向平壤进军时,卫汝贵督军行进太急切,后路押运车辆的兵勇,由于缺乏管束,难免有沿途骚扰的情形,其它各事,皆属子虚乌有。

在平壤撤退时,卫汝贵与其它各军一起奉命撤退,并不是先逃,并且临战时,卫汝贵“持刀于枪林弹雨中,往来督战”。

但这个时候,事实已经不重要了。

甲午战败,举国哗然。

总得有人担责。

卫汝贵恰几乎具备了“替罪羊”的所有特征:

1) 在舆论场已被炒热,有知名度,最适宜用来平息几乎要掀翻紫禁城的来自朝野的愤怒。

2) 没有强力庇护,他只是一个来自安徽农家,凭军功一步步升上来的“老羊”,本身又性情憨直,朝中无人,从他与盛宣怀、及翁同龢的互动中不难看出,其经营上层关系的笨拙与低能。而老上司李鸿章,自身尚且难保,已不可能再为他提供什么庇护。

3) 不擅长处理同事及部属之间的关系,除了盛星怀外,很多关于卫汝贵的谣言的源头,都来自身边的同仁或是部属。说简单点儿,就是“不会来事”。

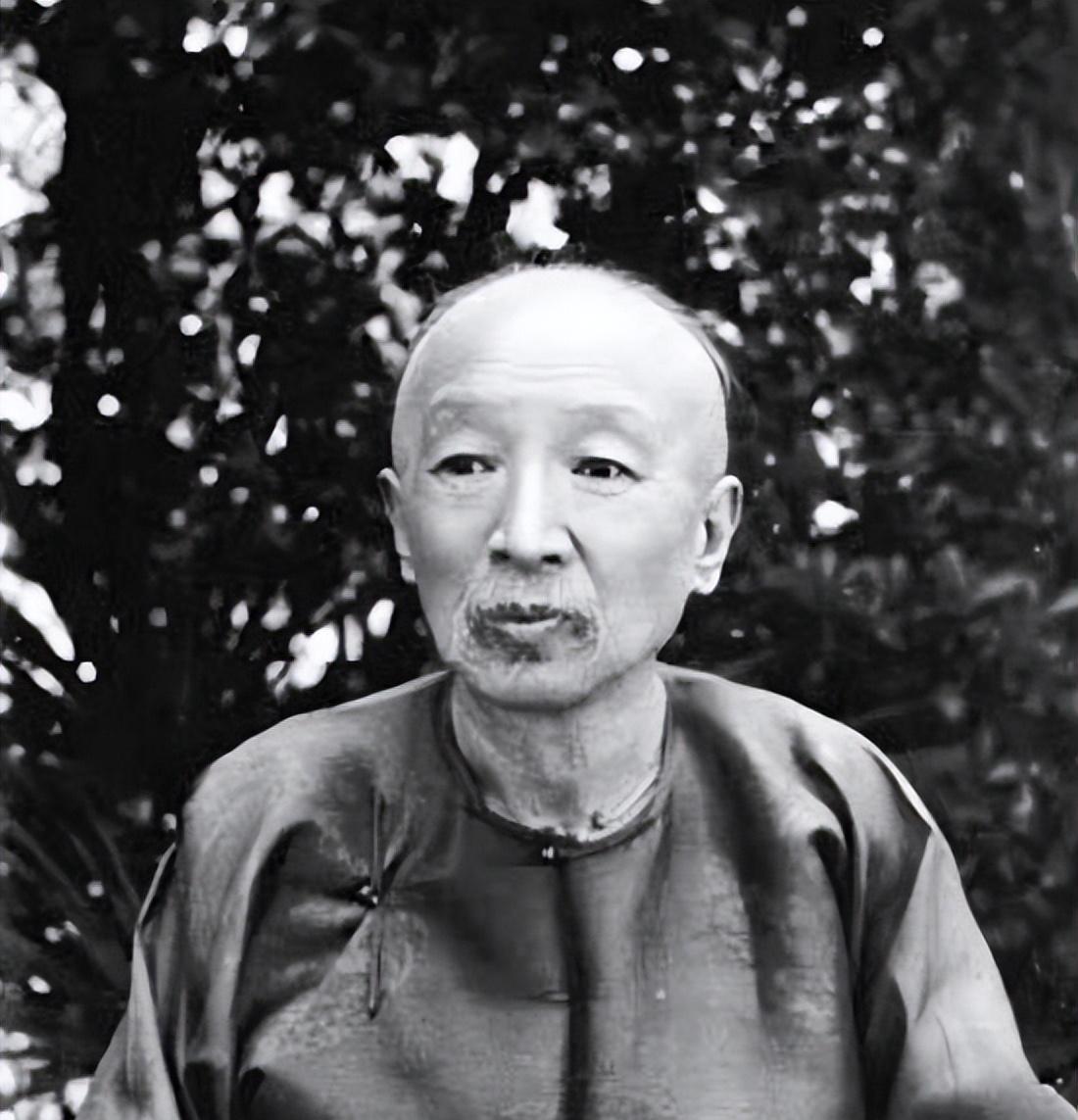

1895年1月16日(农历十二月廿一)傍晚时分,卫汝贵被押赴菜市口。此地往东北方向十余里,就是帝师翁同龢位于东四二条的住所,在头次送大米被拒后,翁同龢在日记里提到,第二年、第三年又收到这位淮军军官寄送的礼物,还是大米,都是在初冬时节。

从今往后,再也不会有来自天津小站的上千斤大米,给翁师傅徒增烦恼了。

临刑前,满头白发的卫汝贵高声痛骂,大呼冤枉。

系统性的溃烂,远非区区一只“羊”的血所能遮掩的,十六年后,大清终于流干了忠诚者的血,走向无可挽回的崩塌。

评论列表