哈喽大家好,几周前,我碰到了那种临界点,就是当我们同时开五个浏览器标签、一个 Zoom、一个记事本的时候,生产力像马戏团表演被搞得乱七八糟,我意识到肯定需要第二块屏幕,但是我的小公寓根本放不下新显示器,于是我想到了放在那儿的 iPad,想试试看到底对不对,结果发现可以,而且比想象中好用;

如果你也是苹果生态的人,你会发现系统自带一个叫 Sidecar 的功能,可以把 iPad 变成 Mac 的无线或有线副屏,不用第三方 App,也不用可疑驱动,只要按步骤来就能用,并且省了买笨重显示器的钱。

为什么我需要这个,简单说我是写稿、剪辑视频、偶尔画画的人,我的工作流程需要在 Google Docs、Final Cut Pro、Notion 之间来回切换,又常常要查一大堆资料,把这些都挤在 13 寸屏上效率太慢了,后来我就试着把 iPad 拉出来用;

准备工作很简单,这次我用的是 MacBook Pro M3 和一台 11 吋 iPad Pro,两台设备要用同一个 Apple ID,并且蓝牙、Wi-Fi、Handoff 都要开着,最好两台连在同一个 Wi-Fi 网络上,这样就能连上。

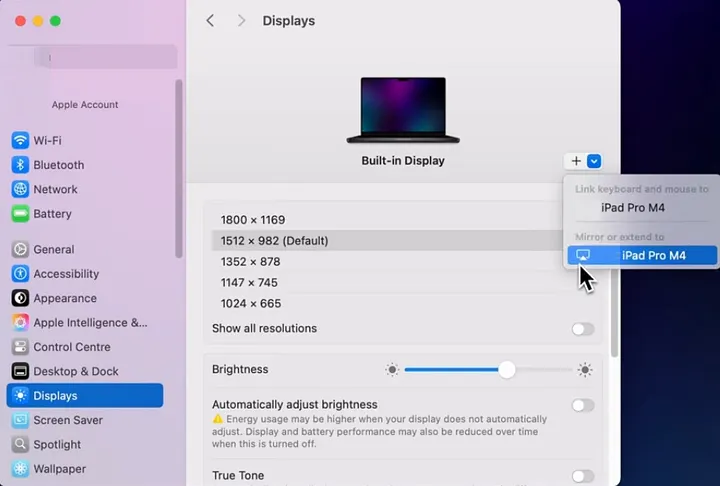

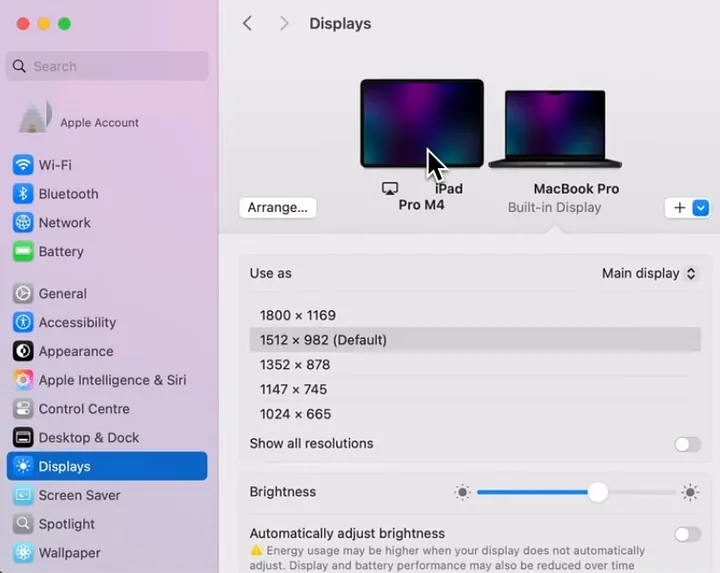

在 macOS 里设置也不复杂,我在系统设置 > 显示里点了“+”,iPad 就出现在“镜像或扩展”选项里,选上以后一开始是镜像,改成“扩展显示”后就变成真正的双屏,我还在显示设置里把 iPad 拖到左边来,这样鼠标移动就顺手了;

无线和有线的区别我也试过,刚开始我用无线,体验挺流畅,但一旦开始用 Photoshop 或 Final Cut 这种吃性能的应用,轻微的输入延迟就能被感觉出来,解决办法是把 USB-C 线插上,响应就几乎瞬时了,但要注意线必须支持电力和数据传输,并不是所有 USB-C 线都行。

意外的好处是 Apple Pencil 变成了手写板,我在 Mac 上打开 Photoshop 的时候,iPad 可以像绘图板那样用,拿着 Pencil 在 iPad 上画、标注 PDF、微调蒙版都挺方便,虽然还达不到 Wacom 那种专业级别,但对日常和半专业工作已经够用了;

唯一的缺点是电量,Sidecar 用起来会比平常更费电,我在长时间剪辑时看到 MacBook 的电量掉得挺快,所以我买了个大容量移动电源,它 25,000 mAh、最高 140W 快充,能把 MacBook 从 10% 快充到 50% 大约 25 分钟,也能给 iPad、iPhone 多次充电,出差或外出工作特别合适。

日常使用 Sidecar 的小技巧,我用几周后的经验总结如下,想隐藏 iPad 侧边栏就到系统设置 > 显示,取消“显示侧边栏”,显示定位要跟实际桌面位置对着,这样鼠标在两屏之间滑动才自然,如果 iPad 不出现,先检查 Apple ID、系统更新,再试重启,性能上有线优于无线,重图形工作尽量用线,iPad 的触控可以用来拖动窗口和跟 macOS 元素互动,但触控不能完全控制 macOS 应用,这不是你的问题,是 macOS 的限制;

最后一点,使用 iPad 作为第二块屏幕后,我的工作方式被明显改变,没必要买又大又笨的新屏幕或把桌子大改造,Sidecar 给了我更多空间和灵活性,也帮我集中注意力;

如果你有兼容的 Mac 和 iPad,不试一下实在可惜,你已经买了这些设备,为什么不把它们拼起来多用用,看能不能帮你省出一个小时不再被标签拖累吧!