参考资料

Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. — Л.: Изд-во АН СССР, 1934. — 223 с.

【1640年代俄罗斯哥萨克探险队首次接触达里干嘎人时,将其称为“边境蒙古人”(пограничные монголы)……】

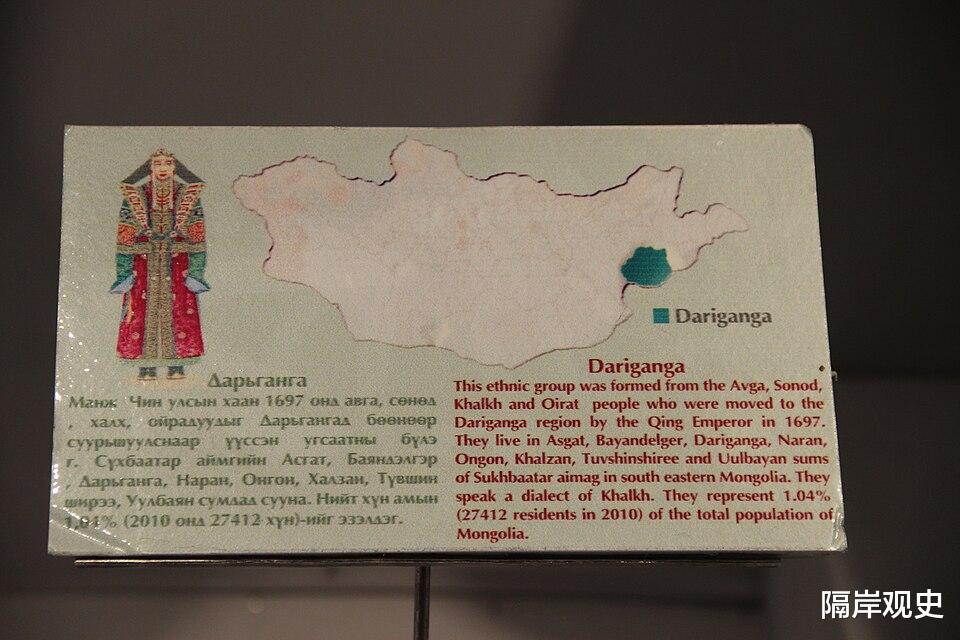

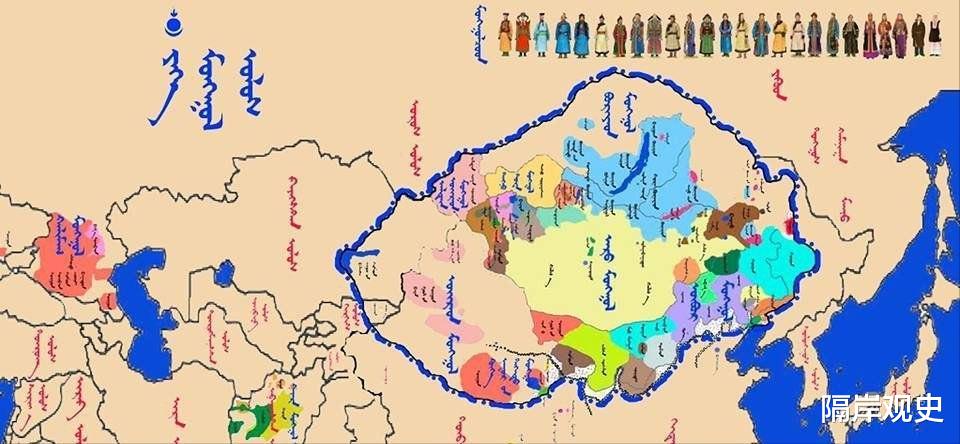

达里干嘎(Дариганга)是蒙古民族的重要分支,主要分布于今蒙古国东南部苏赫巴托尔省及与中国内蒙古接壤的草原地带。

根据俄罗斯探险家波兹德涅耶夫(А.М. Позднеев)在19世纪末的考察记录,达里干嘎人的族源可追溯至元代(13-14世纪)的“察哈尔蒙古”分支,与清代中国内蒙古的察哈尔、喀尔喀部有密切关联。

俄国东方学家Б.Я. Владимирцов在《蒙古社会制度史》中指出,达里干嘎人的形成得益于明清时期蒙古各部的人口迁徙与重组,尤其与16世纪俺答汗(Алтан-хан)的土默特部活动相关。

17世纪至20世纪初,达里干嘎地区成为清帝国与俄罗斯帝国博弈的前沿。1640年代俄罗斯哥萨克探险队首次接触达里干嘎人时,将其称为“边境蒙古人”(пограничные монголы),并记录了他们同时向清朝喀尔喀蒙古王公和俄罗斯布里亚特地区缴纳贡赋的“双重归属”状态。

清代中国文献则将达里干嘎划入“喀尔喀车臣汗部”管辖。普尔热瓦尔斯基(Н.М. Пржевальский)在《蒙古与唐古特地区》(1875年)中写道:“达里干嘎人虽名义上隶属清朝,但其游牧范围常跨越中俄边界,形成实际上的自治地带。”

达里干嘎地区的藏传佛教文化深受中国与俄罗斯双重影响,人类学家波塔宁(Г.Н. Потанин)在《中亚蒙古旅行记》(1881年)中记载,达里干嘎的寺庙同时使用蒙文、藏文和汉文经文,僧侣常前往北京雍和宫或蒙古库伦(今乌兰巴托)进修。此外,该地区保留的萨满教仪式中亦可见汉地道教元素(如祭山仪式中的“五行”观念)。

随着中俄《恰克图条约》的签订与边境划定,达里干嘎地区的政治归属逐渐明晰,但其民族认同仍具流动性。俄罗斯帝国地理学会档案中保存的1900年调查报告称:“达里干嘎人普遍使用蒙语,但贸易语言兼用汉语与俄语,其皮革与牲畜常贩售至中国多伦诺尔与俄罗斯恰克图。”

1911年外蒙古宣布独立后,达里干嘎成为喀尔喀蒙古与内蒙古势力争夺的焦点。俄国驻库伦领事И.Я. Шишмарев在1913年报告中提到:“达里干嘎部分王公倾向依附外蒙古,另一部分则希望保持与中国内蒙古的传统联系。”

20世纪30年代,苏联学者如里西岑(Д.А. Лисицын)通过民族志调查,强调达里干嘎蒙古的“跨境特性”,达里干嘎人的游牧经济与中国汉地农业区的互动(如季节性劳动力迁徙)持续数百年,形成独特的半农半牧文化。

冷战时期,达里干嘎地区因中蒙边界封闭而逐渐孤立,苏联学者将其作为“边境民族主义消退”的案例研究。1980年代,蒙古国学者在苏联支持下编纂的《蒙古人民共和国民族志》中,仍将达里干嘎列为“具有中国内蒙古文化痕迹的次民族群体”。