企业在固定资产盘点中,常因资产分散、人工操作繁琐导致效率低、数据不准。借助 RFID 技术可简化流程,但需按 “选对设备 - 做好执行 - 用活数据” 的步骤落地,才能快速实现高效盘点。

设备选型是 RFID 盘点的基础,需根据资产类型、数量及盘点环境确定核心设备(标签、采集器):

1.标签选型:按资产材质与使用环境选

普通资产(如办公电脑、文件柜):选超高频(UHF)无源标签,成本低、安装方便,读取距离 1-3 米,适合大多数室内场景;

金属资产(如生产机床、服务器):必须用抗金属标签,避免金属屏蔽信号,这类标签可贴在设备表面或嵌入外壳,某机械厂用抗金属标签后,金属设备识别率从 40% 提升至 98%;

特殊环境资产(如冷库设备、实验室仪器):选耐温、耐腐标签,耐受范围覆盖 - 30℃至 80℃,满足低温、潮湿等场景需求。

2.采集器选型:按盘点规模与操作习惯选

小规模盘点(1000 件以内资产):用手机外接 RFID 模块(几百元即可入手),连接盘点 APP 就能操作,适合中小企业或部门级盘点;

大规模盘点(1000 件以上资产):选专业手持采集器,续航久(单次可用 8 小时以上)、读取速度快(每秒 30-50 个标签),某电商总部用手持采集器,2 小时完成 5000 件办公资产盘点;

固定区域盘点(如仓库货架资产):可搭配固定式阅读器,安装在货架旁或通道口,资产移动时自动读取,减少人工走动。

设备就绪后,需通过 “标签绑定 - 现场盘点” 两步完成数据采集,避免漏扫、错扫:

1.标签绑定:给资产建 “电子档案”

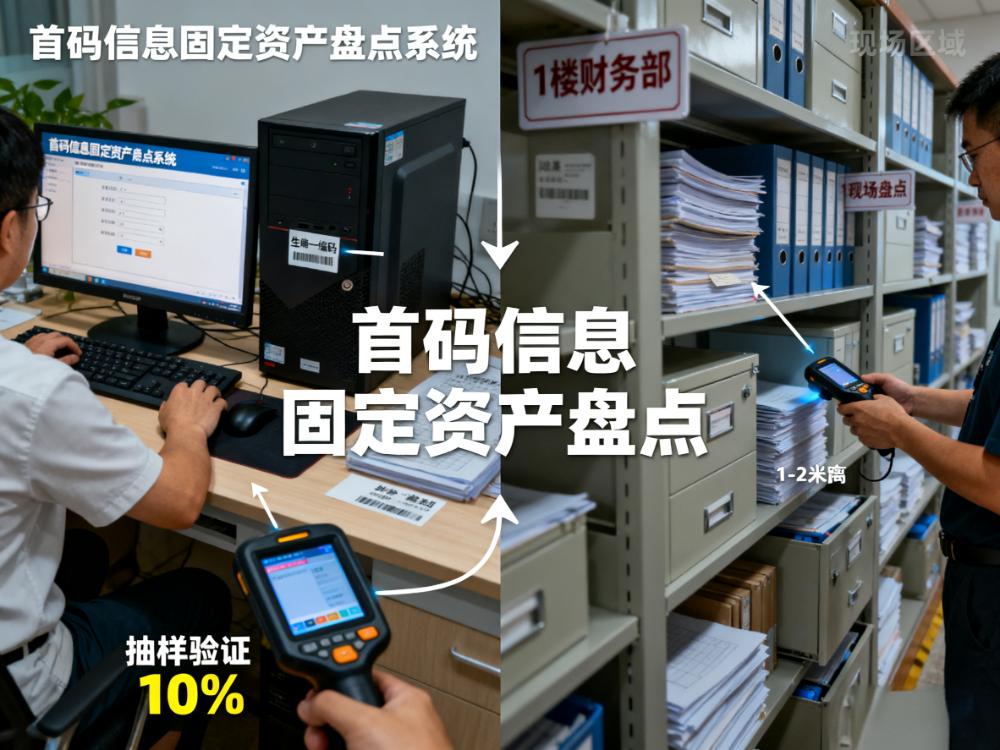

先在 RFID 管理系统中录入资产基础信息(名称、型号、采购日期、责任人),生成唯一编码;

用采集器扫描标签,将标签编码与系统内资产信息绑定,贴标签时避开资产遮挡处(如设备底部、接线口),优先贴在显眼且不易磨损的位置(如电脑主机侧面、仪器正面);

绑定后抽样验证,随机扫描 10% 的资产,确认标签与信息匹配无误,某企业因未验证,曾出现 5% 的标签绑定错误,后续补充验证环节后误差降至 0。

2.现场盘点:按区域推进,减少遗漏

划分盘点区域:按楼层、部门或货架分区,比如 “1 楼财务部 - 2 楼技术部”“A 货架生产设备 - B 货架办公资产”,避免跨区域遗漏;

操作技巧:手持采集器时,保持与资产 1-2 米距离,缓慢移动扫描,遇到叠放资产(如堆叠的文件柜),从不同角度扫描 2-3 次,确保下层资产标签被读取;

异常记录:发现 “系统有记录但未读取到的资产”“读取到但系统无记录的资产”,即时在采集器上标记位置与状态,避免事后遗忘。

盘点完成后,需通过系统分析数据,不仅要解决账实不符,还要优化后续管理:

1.基础数据核对:解决账实不符

导出系统生成的 “盘点报告”,重点看三项数据:

o 账实相符率:计算 “实际读取到的资产数 / 系统登记资产数”,正常应在 95% 以上,低于该数值需排查是否有资产丢失、标签脱落;

o 漏扫率:统计 “未读取到但实际存在的资产数”,分析漏扫原因(如标签贴错位置、采集器角度不对),某学校漏扫率达 8%,排查后发现是标签贴在设备背面被遮挡,调整位置后漏扫率降至 1%;

o 异常资产明细:列出 “无记录资产”“重复读取资产”,前者需补充录入系统,后者可能是标签重复绑定,需删除冗余信息。

2.深度分析:优化资产管理

资产分布分析:看各部门、区域的资产数量与使用率,比如 “技术部电脑使用率 90%,行政部闲置电脑占 20%”,可推动闲置资产调拨,减少重复采购;

标签状态分析:统计 “标签脱落、损坏比例”,若某类资产(如经常移动的投影仪)标签损坏率高,下次换用更耐磨的标签;

盘点效率对比:对比本次 RFID 盘点与上次人工盘点的耗时、人力成本,比如 “人工盘点 3 人用 5 天,RFID 盘点 2 人用 1 天”,量化效率提升,为后续技术投入提供依据。

通过这三步,企业可快速落地 RFID 固定资产盘点,从 “人工逐件扫” 升级为 “批量自动读”,不仅解决盘点效率低的问题,还能通过数据优化资产管理,让盘点不再是 “一次性任务”,而是持续提升管理水平的工具。