周法俭 男 生于1965年10月,山东省鄄城县阎什口人。退伍军人、书法爱好者、地方文化工作者。1981年入伍,在部队期间,书法已显成效,转业地方后坚持练习书法,专攻行书、隶书等多种字体,在当地颇有声望,现任菏泽市沙土庙文化中心主任,沙土庙书画协会会长(并兼任多个书画协会会员,如齐鲁书画协会、菏泽市老年书画协会、鄄城县书画协会)。虽已退休,仍在沙土庙积极参加文化推广工作。

墨韵禅心,德润毫端——周法俭书法艺术论

书法,作为中国传统文化的核心艺术形式之一,承载着千年的文脉与哲思。周法俭的书法作品,在笔墨的挥洒间,不仅展现出精湛的技艺,更传递出深厚的文化内涵与精神追求,如同一股清泉,在当代书法艺术的天地里静静流淌,润泽人心。

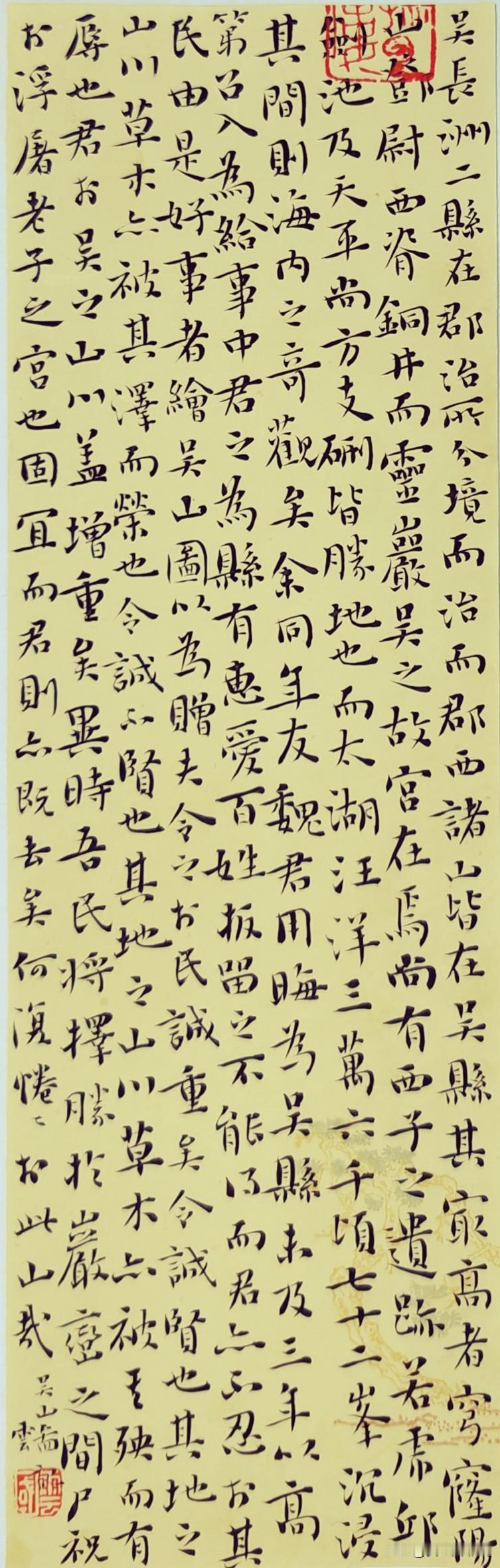

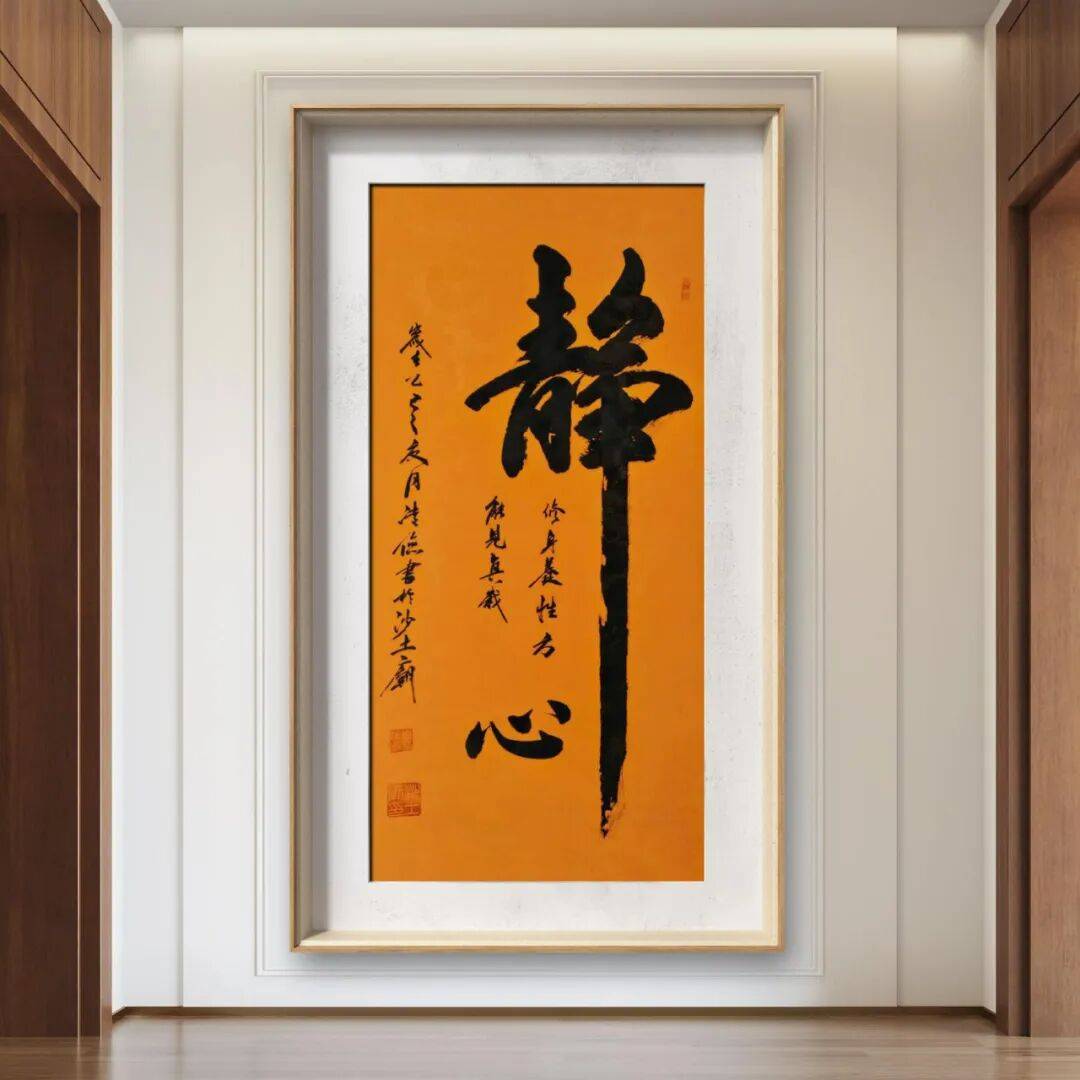

观其书法,首先被其笔墨的张力所吸引。无论是大字榜书,还是小字行书,他都能将笔锋的提按、使转运用得精妙入微。以其书写的“静”字为例,那一笔竖画,如长剑倚天,笔力沉雄,起笔处藏锋蓄势,行笔时力道匀整,收笔处虽出锋却意韵未断,仿佛蕴含着无尽的力量与沉静。而“善缘”二字,“善”的厚重与“缘”的灵动相互映衬,笔画的粗细变化自然流畅,墨色的浓淡干湿恰到好处,既体现出楷书的端稳,又有行书的飘逸,让每个字都似有生命,在宣纸上跃动。这种对笔墨的精准把控,源于他数十年如一日对书法艺术的深耕细作,从临摹经典碑帖入手,汲取古人的笔法精髓,再融入自身的感悟,最终形成独特的笔墨语言。

从书法风格来看,周法俭的作品兼容并蓄,既有传统书法的法度严谨,又有现代审美的意趣追求。他的楷书,取法唐楷,结体端庄,笔画规整,却又不失灵动;行书则借鉴二王等大家,笔法灵动,气韵流畅。同时,他又能在传统的基础上有所创新,将个人的性情与感悟融入其中,使作品既具古典之美,又有时代气息。这种创新并非刻意求新,而是在对传统深入理解后的自然流露,是从心所欲不逾矩的境界体现。

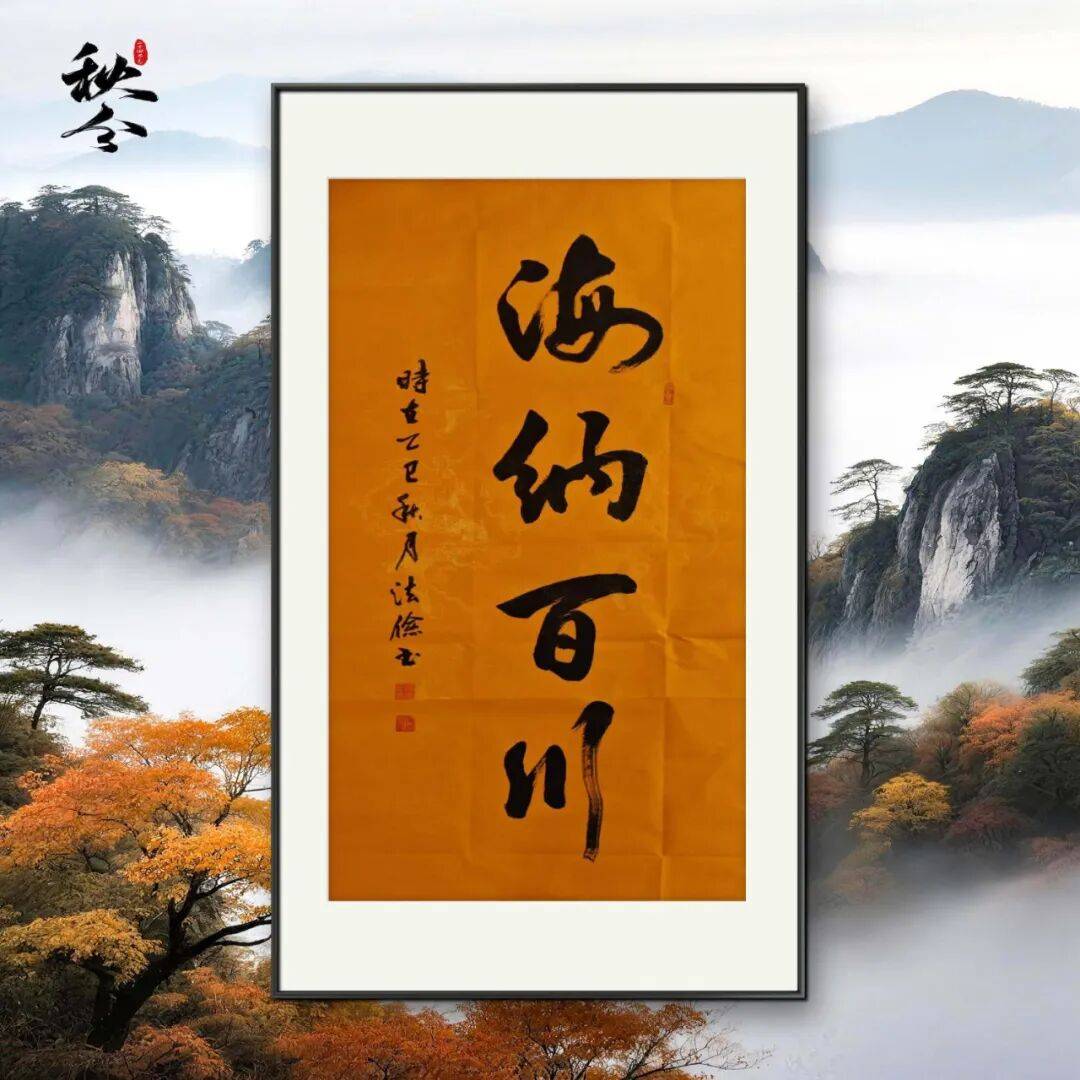

在行草的创作上,周法俭则多取法“二王”(王羲之、王献之)及宋四家等经典谱系。“二王”书法以其潇洒飘逸、气韵生动的特点,成为行书乃至整个书法艺术的巅峰代表之一。周法俭先生对“二王”书法的汲取,着重于其笔法的灵动与结字的欹侧变化。他的行书作品,笔画牵丝映带自然流畅,字与字之间的呼应连贯而富有韵律,如“紫气东来”,四字一气呵成,笔势连绵,既体现出“二王”书法的灵动洒脱,又融入了自身对笔势节奏的理解,使得作品在传统的框架内焕发出新的生机。这种对经典行草的研习,让他的书法在保持传统韵味的同时,具备了更为活泼的艺术表现力。

周法俭的书法作品,如同一股清流,让人们在欣赏笔墨之美的同时,能够静下心来,感受传统文化的魅力,思考人生的价值与意义。这种对传统书法当代价值的挖掘与展现,使得周法俭先生的书法创作不仅具有艺术价值,更具有文化传播与精神滋养的社会价值。

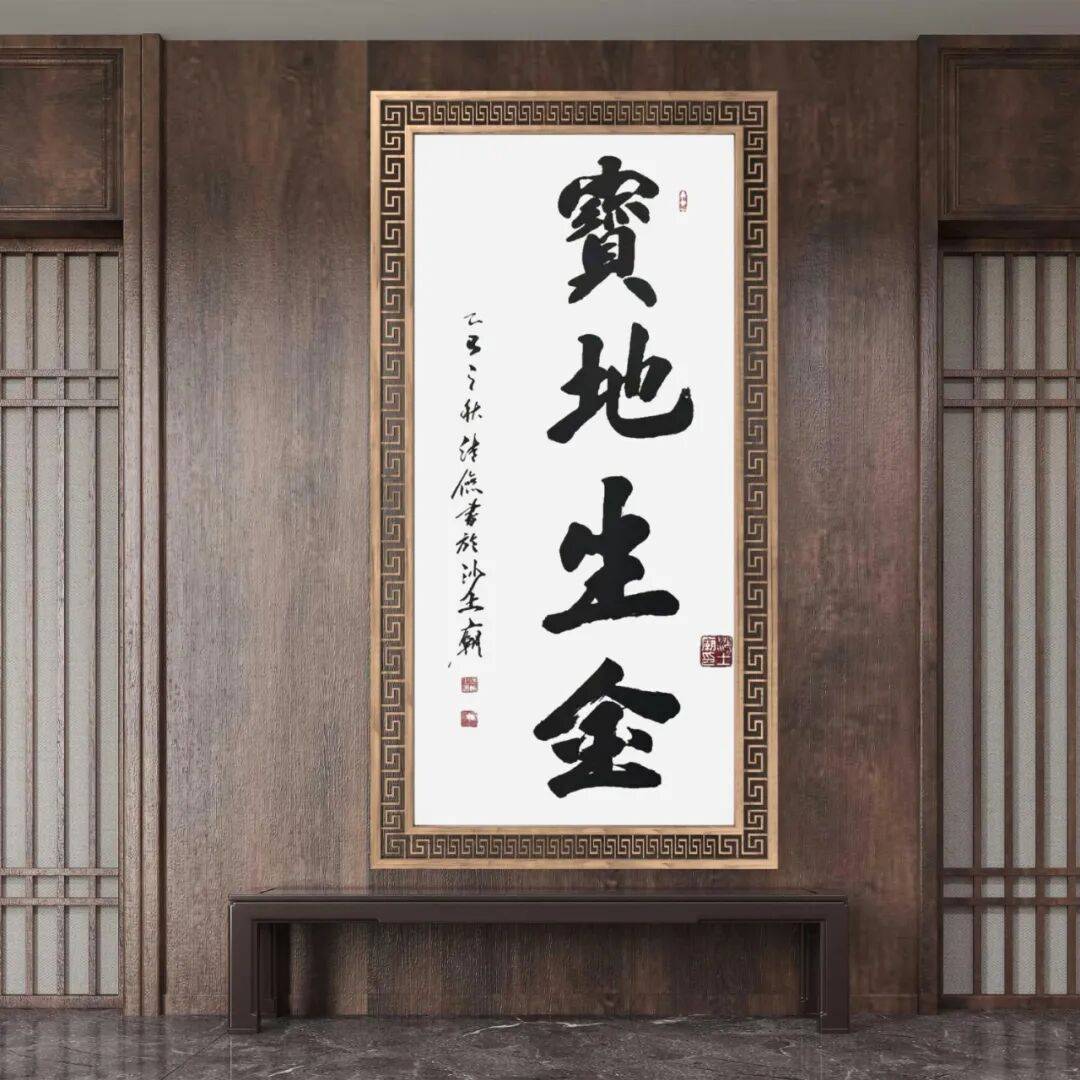

观周法俭的楷书作品,结体端稳方正,笔画刚劲有力,颇具唐楷之法度。每一笔画的起收、行笔,都恪守着传统笔法的严谨性,横画的蚕头燕尾若隐若现,竖画如引绳直下,点画精到,笔笔到位,尽显楷书“立如人骨”的端庄气象。这种对楷书传统的坚守,并非是简单的模仿,而是在理解古人笔法精神的基础上,融入自身对方正、刚健之美的追求,使得作品既具经典的规范性,又有个人的审美烙印。

周法俭的书法作品,无论是悬挂于殿堂庙宇,还是陈列于书房雅室,都能以其优美的形式与深厚的内涵,吸引观者的目光,引发观者的思考。

周法俭以笔墨为桥梁,连接起传统与现代、技艺与精神、个人与社会,在书法的天地里,书写出属于自己的精彩篇章,也为当代书法艺术的发展贡献了一份力量。相信在未来的艺术道路上,他会继续深耕传统,不断创新,为我们带来更多富有魅力的书法作品。