参考资料

Дилеков, С. Д. Монгольско-цинские отношения в XVII веке и русский фактор [Текст] / С. Д. Дилеков. — М. : Издательство восточной литературы, 1978. — 250 с.

【从俄国视角看,一个强大的清帝国在南方整合蒙古力量,改变了西伯利亚边疆的力量平衡,迫使哥萨克探险队和后来的外交官必须认真对待这个新的强大邻国……】

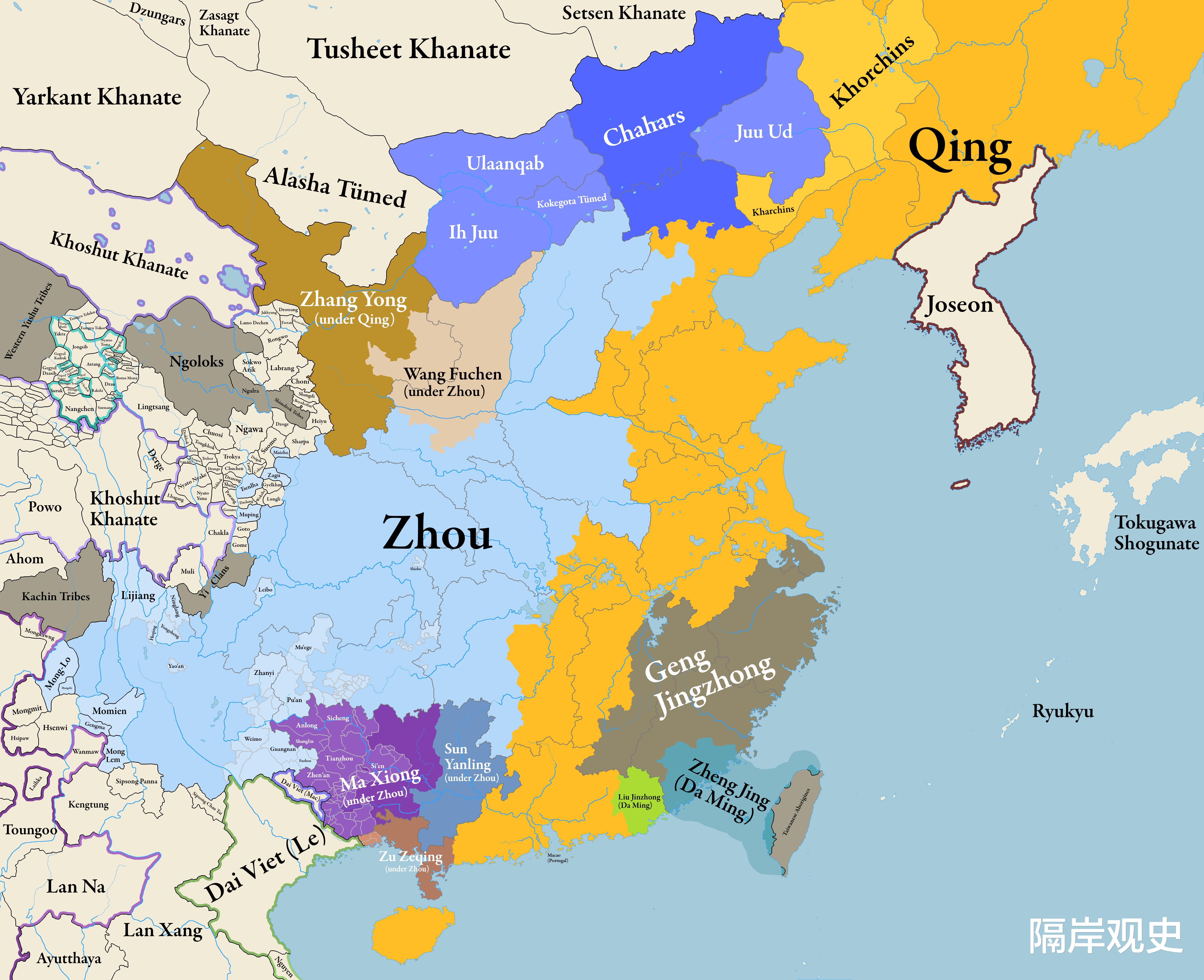

后金对察哈尔部的征服,是17世纪30年代东亚内陆草原地缘政治格局发生决定性转变的一场军事与政治行动。该事件标志着成吉思汗“黄金家族”对蒙古世界法统统治的终结,以及新兴的后金-清帝国成为蒙古诸部新的宗主。

17世纪初,蒙古察哈尔部的大汗林丹汗(Legdan Khan)作为元帝国皇室后裔,试图重建统一的蒙古帝国。然而其政策在内部面临喀尔喀、内喀尔喀及科尔沁等部的离心倾向,在外部则面临后金努尔哈赤及皇太极势力的迅猛扩张。

林丹汗的战略困境在于其陷入了“两线压力”:东部是日益强大的后金,西部则与正在向贝加尔地区扩张的俄国势力范围逐渐接近。林丹汗甚至曾试图与俄国建立联系,探讨合作可能性,以对抗共同的潜在对手(如背后的喀尔喀蒙古人或后金)。

然而地理的遥远、信息的滞后以及双方目标的根本差异,使得这一潜在联盟未能形成任何实质内容。这一外交孤立使其无法获得外部强援。

与此同时,后金统治者皇太极则采取了极为精明的“对蒙政策”。他通过军事打击、政治联姻、经济诱惑(尤其是对蒙古贵族至关重要的贸易特权)和宗教手段,系统地瓦解了林丹汗的潜在联盟,将科尔沁、内喀尔喀五部等逐一争取到自己一方。皇太极成功地将林丹汗塑造为一个“暴虐”、“破坏传统”的统治者,从而为自己的干预提供了合法性。

1632年,皇太极利用林丹汗在内喀尔喀战事失利、众叛亲离的时机,集结后金八旗及已归附的蒙古各部联军,发动大规模西征。林丹汗采取了“焦土策略”,焚烧草场,率领部众西渡黄河,逃奔青海,试图在青藏地区寻找新的根据地。此次远征,后金军虽未与林丹汗主力决战,但实质上摧毁了其统治核心区域,并获得了大量人口和牲畜。

1634年,林丹汗在今青海、甘肃痘疫中病逝。他的突然死亡使其集团瞬间群龙无首,陷入分裂。皇太极迅速抓住这一战略窗口,一方面继续施加军事压力,另一方面派遣使者招降林丹汗的遗孀和部下。后金在此阶段的情报工作非常高效,能够迅速掌握草原上的权力变动信息并做出反应。

1635年,皇太极派多尔衮等人率军前往黄河河套地区,招降林丹汗的继承人其子额哲(Ejei)及其主要部众。额哲与其母亲苏泰太后在权衡利弊后,率领“察哈尔国”的核心部众携带最重要的政治资产——蒙古帝国的传国玉玺向多尔衮投降。这一事件被后金-清官方史学视为为“天命所归”的象征。

额哲的投降和传国玉玺的献出,在法理上意味着成吉思汗的正统统治权转移到了后金汗皇太极手中。1636年,皇太极在得到蒙古各部广泛拥戴后,改元“崇德”,建国号“大清”,成为满、蒙的共主。

被征服的察哈尔部众被编入“蒙古八旗”,其贵族被授予爵位并融入清帝国统治阶层,但其部民被分散安置,失去了原有的独立政治实体地位。此举为后来清朝治理蒙古诸部设立了范本,即“分而治之”,建立札萨克旗制度。

清朝吞并察哈尔,彻底扫除了南征明朝时的侧翼威胁,并获得了一支强大的蒙古骑兵力量。此外,此举也将清朝的势力范围直接推至漠南蒙古西部,为日后与喀尔喀蒙古的互动以及与向中亚扩张的沙皇俄国发生接触埋下了伏笔。从俄国视角看,一个强大的清帝国在南方整合蒙古力量,改变了西伯利亚边疆的力量平衡,迫使哥萨克探险队和后来的外交官必须认真对待这个新的强大邻国。