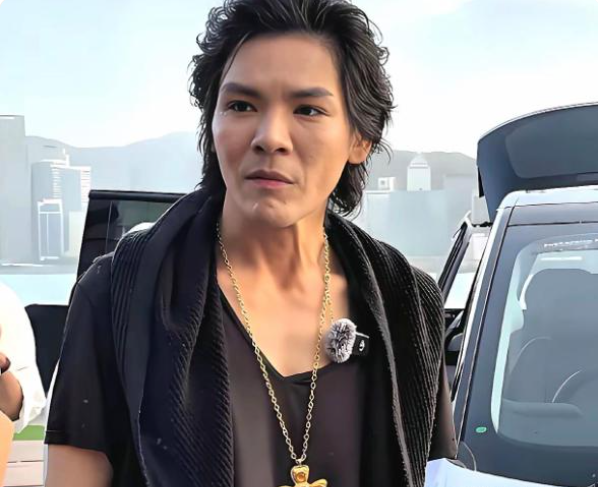

“这不是为了生活嘛?”2025年10月,35岁的中央戏剧学院毕业生史元庭在上海某景区扮演“摩登特工”时,面对镜头坦然微笑。这句朴实的反问,道出了无数中腰部演员在影视寒冬中的共同困境,也见证了一个专业演员为坚守梦想而展现的职业韧性。

曾因《东北插班生》为人所知的史元庭,在2025年上半年仅拍戏4天,面临无戏可拍、无综艺合作的职业危机。当理想的火光在寒风中摇曳,他选择了一条令人意外的求生之路——登上泰山,成为一名陪爬员。

**转型三重奏:从服务到表演的循环**

白天场699元、夜场799元,史元庭的陪爬服务远不止于引路。他提供拐杖雨具,免费赠送饮食,为客户按摩解压,讲段子疏导情绪,甚至背负体力不支者登顶。这种将表演专业中的情绪价值与体能优势相结合的服务,让他月入五位数,更意外带来了短剧拍摄邀约。

从泰山陪爬员到景区NPC演员,史元庭的转型轨迹始终围绕着表演的核心能力。在上海扮演“摩登特工”,在杭州宋城化身“侠客”,他正在参与一场演艺与文旅融合的新实验——专业演员为文旅项目提供定制化沉浸式体验。

尽管曾短暂尝试回老家种地,但他明确表示所有这些兼职均为过渡,终极目标仍是“做好演员”。面对来钱更快的直播带货,他选择了拒绝,这种对主业的坚守在浮躁的娱乐生态中显得尤为珍贵。

**生存哲学的启示**

“能屈能伸”、“靠双手吃饭不丢人”——舆论对史元庭的选择给予了充分肯定。一句简单的“为了生活嘛”被网友誉为“现实主义生存哲学”,他从演员到服务者的身份转换,更打破了根深蒂固的职业鄙视链。“清清白白挣钱比卖假货强”的评价,折射出公众对演艺圈乱象的反思与对务实精神的赞赏。

史元庭的个体经历,恰是影视行业马太效应的生动缩影。资源日益向头部集中,让中腰部演员的生存空间被严重挤压。他提及的“北京约30万演员失业”虽无官方数据支撑,却真实反映了行业从业者的普遍焦虑。

**寒冬中的生命力**

史元庭的转型逻辑始终清晰:将“体能优势+情绪价值+流量敏感度”三重结合,证明演员的专业能力完全可以迁移至文旅服务场景。角色塑造、互动技巧、情绪传达——这些在镜头前磨练的技能,在泰山山道上、在景区互动中同样焕发光彩。

他的“转行再转行”,本质上是一场行业变革下的自救实验,是通过灵活就业探索职业反脆弱性的勇敢尝试。在服务领域植入演艺技能,既维系了当下生计,更为梦想蓄积力量。

影视寒冬或许仍将持续,但史元庭的故事告诉我们:真正的演员,不在乎舞台在何处。当专业的素养与务实的态度相结合,艺术的种子即使在最贫瘠的土地上,也能等待春天的到来。