周灭商后,为了巩固周王朝的统治,大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣;西汉统一后,分封同姓子弟为王,形成郡国并行体制;唐朝时期,边防各地设置方镇,称节度使,那么他们有什么区别呢?

可以说他们几乎完全不一样。

西周的分封

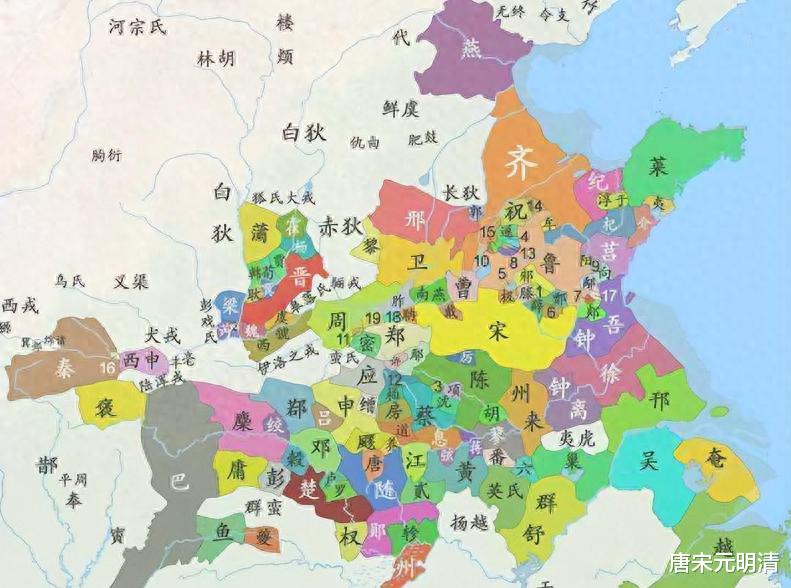

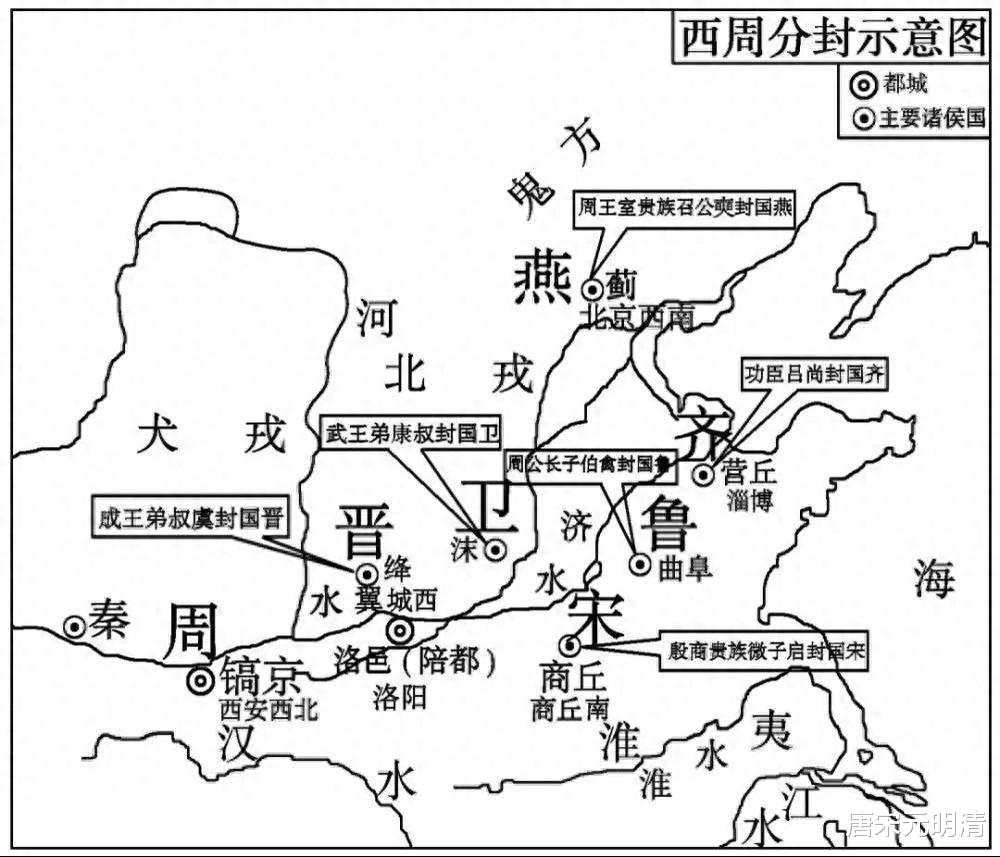

西周的分封实际上可以分为四类。需要注意的是,西周初年乃至春秋初期周王畿和诸侯国的开发程度较低,实控区域往往只有国都、城邑周边,国境之类的边远领土要么由难以直接统治的“野人”控制,要么充斥着戎狄蛮夷,同时还有许多土地完全未开发。

1.畿内封国

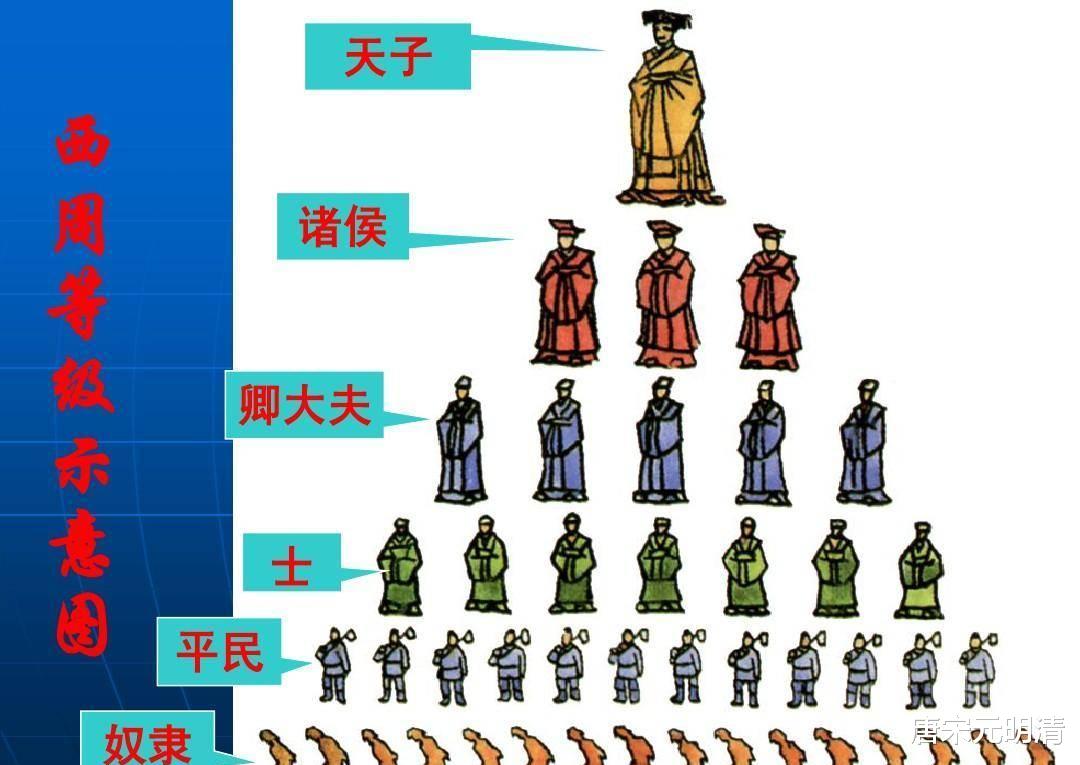

周天子将王畿内的城邑和周边土地分封给大臣作为封邑,最初这种分封并具有一定的临时性质,但后来逐步变成永久性分封。

不过畿内诸侯的独立性较弱,很大程度上只是成为了世袭管理权,仍然要履行对周天子的众多义务。此类受封者一般是有机会出任要职的庶支王子、王孙及其后代。

东周时期这种分封仍然存在,担任卿士的王子、王孙会获得封地,如果其能较长时间把持权力或传给下一代就有机会使封地永久化,直到周考王把最后剩余的直辖领土(王畿本身)分封出去无地可封为止。

2.承认性分封

对于西周翦商时加入的商朝方国或者殷商贵族,其原本就拥有自己的土地、人口,周王室册封其为诸侯仅是承认其盟友地位,其中一些在翦商后或者后世被徙封。另外还有一种情况是周王所封上古先君的后裔,其通常也有少量家族人口。

3.殖民性分封

翦商后周王室的势力范围拓展至戎狄蛮夷所处的区域,为了避免这些“化外势力”威胁周王朝,周天子进行了一系列“殖民性分封”。

受封者得到的封地范围通常较大,但是其中只有一部分可以实控(通常是殷商的边邑或者方国),并且要直面戎狄蛮夷。受封的诸侯通常会拥有较强的家族势力,或者直接获得较多的直属人口,以保证其实力。

齐国就属于典型的殖民性分封,《左传》记载齐国始封时的情况:

管仲对曰:“昔召康公命我先君大公曰:‘五侯九伯,女实征之,以夹辅周室。’赐我先君履:东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。

根据春秋初齐国的城邑分布情况,济水流域及淄水西岸大概在齐国受封时就已经具备一定的开发程度,但这些地区基本上属于商朝势力范围的前沿,将太公吕尚封于此的主要目的是作为周王室东部的屏障并且控制此地的殷商遗民,既防止其再次作乱,又防备东夷趁王朝更迭之际向西扩张。但实际上划分给齐国的土地中相当一部分属于“画饼”,直到春秋中期齐国才实现完全控制。

当然齐国属于受封条件最好的那一类——太公吕尚在西周初期功劳大、威望高,姜姓又有强大的宗族势力。齐国最初的核心领土大概在三监之乱和周公东征时就已经安定,太公吕尚只需要带着自己的宗族和私兵接管此地并且击退趁火打劫的莱夷,并且之后逐步拓展控制区。

邢国、燕国就属于条件恶劣的那一种了,其封地处于殷商时期“已知文明世界”的边缘,且戎狄环绕。燕国能从西周时期及春秋前中期存活下来,很可能是因为其作为召公的封国最初分到了不少人口,邢国则在春秋初期被扩张的赤狄所灭。

4.安抚性分封

周武王翦商后众多兄弟中一部分或是受封大国或是担任卿士,但是还有一部分未获任用,为了避免生乱遂对其进行分封。这类诸侯的封地通常并不位于重要位置且面积有限,但是拥有现成的城邑和人口。之后这类诸侯基本很少扩张,大多只有国都一地或者少数城邑,直至春秋时期被吞并。

西汉分封

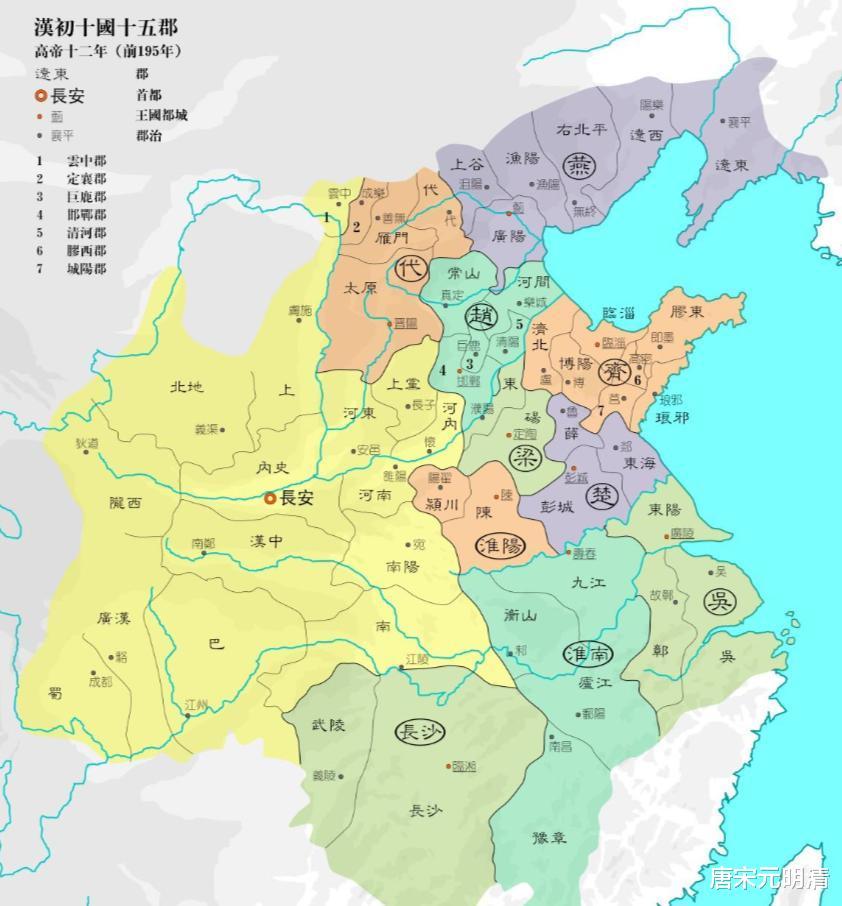

西汉初年刘邦消灭了除长沙王之外的异姓王后大量分封同姓藩王,又分封部分子侄为侯,许多异姓功臣也受封侯爵。

汉初所封王国大者地跨数郡,接近略微削弱的战国七雄,小者也有二郡,侯国则只有一县。诸侯王国设有丞相、中尉、太傅、内史,诸王自掌国政,虽然汉廷会通过任命丞相影响诸侯国的内政,但诸侯王国还是具有很强的独立性,并且拥有可观的军事力量。西汉的列侯则不掌治权,且受所在郡或王国管辖。

汉初分封诸侯王时的主要考虑是压制六国残余势力快速稳固统治,但是诸侯王地广权重独立性过强。

吕后时期汉廷就开始尝削弱诸王国,减少其所辖郡的数量,文帝继位后为了收买宗室人心又将诸国恢复如初,但是很快又开始削弱诸王国。

汉文帝削弱诸侯王的主要方式是将诸王国辖郡分封给其兄弟成为新的王国,这种方式阻力较小还能削弱王国的力量。汉文帝通过这种方式将最强的齐国彻底拆解,淮南国一分为四,赵国也被显著削弱。

汉景帝刘启一改其父的策略直接激进削藩,遂引发七国之乱,幸好其父已经做好了铺垫,才没有造成严重后果,此后诸侯王的治权被逐步收回。

汉武帝时又通过推恩令进一步削弱诸侯王,并通过搜罗诸侯王侯的罪行减封、徙封甚至除国。此后一直到汉末诸侯王势力大为衰退,只有始封者才有一郡(且此时的郡多比汉初时狭小),其余不过数县,又无治权。

唐朝节度使

唐朝初年并无节度使只职,仅仅是依照北周、隋朝旧制设总管/都督一职统辖数州。

唐睿宗时始设节度使,唐玄宗时有碛西、北庭、河西、陇右、朔方、河东、范阳、平卢、剑南、岭南十节度(岭南初为岭南五府经略讨击使),为了方便节度使调配资源,多兼任领内观察处置使。

十节度使设立后,唐朝的军事形势大为改观,消灭了后突厥汗国并多次击败吐蕃帝国,然而唐玄宗为了集中军事资源,逐渐开始以一人兼任多镇节度,天宝六年王忠嗣兼任河西、陇右、朔方、河东四镇节度使,“佩四将印,控制万里,劲兵重镇,皆归掌握,自国初已来,未之有也”,但王忠嗣忠勇未生异心,直到安禄山身兼范阳、平卢、河东三镇节度发动安史之乱导致唐朝由盛转衰。

安史之乱中唐廷为了抵御叛军,开始在中原广设节度使,导致最终节度使成为事实上的“高级行政辖区”。

由于平定安史之乱的过程烂尾,叛军降将控制的魏博、成德、范阳三镇以及淄青、淮西、山南东道皆不停朝廷号令甚至公然叛乱,其节度使死后往往由于亲族自称留后并强迫朝廷承认,且自掌军令、民政、财赋并任命辖区官员,形同割据王国。

唐宪宗时一度重新掌控了所有割据藩镇,虽然之后魏博、成德、范阳三镇再次割据,但其节度使实际上只是牙兵们拥立的共主,一旦惹怒牙兵就容易横遭灭门之祸,往往需要借助朝廷权威稳固自身地位,不再敢公然叛乱。

而唐廷也发现了这一点,利用正式授予官职、国公和郡王爵位以及加授同平章事、中书令等头衔奖赏拉拢顺从的节度使,遇到桀骜不驯的则通过拒绝授予或削去官职爵位加以打击,同时授予其下属的兵马使、刺史官职爵位唆使其发动兵变。

故而唐朝中后期河朔三镇虽然保持割据,但其节度使往往对朝廷甚为恭顺,甚至会主动进贡、派兵支援朝廷战事。

其它藩镇则在朝廷的控制范围内,朝廷可以自行任免节度使、兵马使、刺史,虽然不乏尝试割据自立者,但大多以失败告终。

其中一部分藩镇属于“边境防御型藩镇”,自主性稍强;另一些位于内地的则属于“财赋型藩镇”,主要作为行政管理单位,只拥有很弱的军事力量。另外唐廷还拆分了大多数较大的藩镇(比如朔方),降低了其割据风险。

晚唐黄巢之乱后,唐廷失去了对大多数藩镇的控制,遂开始逐渐式微。

评论列表